[p. 259] Traces de la documentation pontificale dans les documents épiscopaux de Braga (1071–1244)

1. Introduction

Lorsque nous nous proposâmes d’étudier l’existence de traces caractéristiques des documents pontificaux dans les actes de l’épiscopat de Braga, préservés jusqu’à nos jours, depuis la restauration du diocèse en 1071 jusqu’en 1244,1 nous étions loin de nous imaginer les difficultés soulevées par cette tâche. Premièrement, car, parmi ces documents, nombreux sont ceux qui nous sont parvenus sous forme de copies (détachées ou recueillies dans d’importants cartulaires), ce qui rend impossible l’étude de leurs caractères externes, peut-être les plus importants dans les documents pontificaux : les lettres ornées ou allongées, la validation, le style d’écriture, pour ne citer que quelques exemples, nous échappent entièrement dans une grande partie des textes. Hormis un certain nombre de diplômes où se manifestent quelques-uns de ces caractères et que nous étudierons par la suite, nous avons donc limité notre travail à la recherche de formules et de mots que l’on pourrait en quelque sorte attribuer à une « importation » directe ou indirecte de modèles pontificaux.

La deuxième contrainte découle uniquement de l’étape de la recherche que nous avons atteinte : la distinction entre les actes établis par des scribes de la cathédrale et ceux qui auront été dressés à l’extérieur des « services » de Braga est encore en cours, ce qui réduit le nombre d’exemplaires disponibles pour le genre de travail que nous avons entrepris. En ce qui concerne le XIIIe siècle, le choix des documents est plus simple parce que, malgré le fait que le nombre de actes se rapportant à la cathédrale de Braga augmente nettement dès le début du siècle, ces documents sont majoritairement [p. 260] des actes notariaux, que nous ne pouvons pas inclure dans notre recherche. Nous l’avons fait lorsqu’il s’agit de textes où le scribe s’intitule formellement notarii domni archiepiscopi, vu que ce sont alors des actes dressés dans les services de l’archevêque lui-même ou dans des services très proches de lui.2

Finalement, puisque les documents concernant les donations à la cathédrale (évêché ou chapitre), (achats-ventes, baux, échanges, etc.) c’est-à-dire, les documents « courants », nous semblent avoir été dressés par des scribes qui utilisèrent en grande partie des formulaires plus ou moins stéréotypés, nous n’avons retenu que les diplômes se rapportant aux droits de l’archevêque (fondation d’églises, sentences, compositions, etc.), dressés, en principe, par un personnel plus proche de celui-ci.

2. Caractères externes

Tout au long de la période étudiée, nous n’avons trouvé aucune copie intégrale d’un modèle pontifical, ce qui n’est pas nouveau en termes de documentation épiscopale européenne.3 Parfois, les scribes de Braga cherchaient à imiter seulement un ou plusieurs caractères externes. C’est le cas de l’allongement des hastes de quelques lettres de la première ligne, repris depuis au moins 1131,4 dans des documents importants tels que la concession du statut du chapitre (1165)5 et les sentences du XIIIe siècle. Le document de 1165, anonyme, est écrit d’une écriture carolingienne anguleuse et constitue un cas unique dans le domaine de la documentation de Braga déjà étudiée, parce que les lettres qui composent les mots abrégés de l’invocation sont des majuscules (IN NÑE). L’apographe (considéré comme tel par le professeur Avelino de Jesus da Costa)6 de 1173,7 nous semble aussi [p. 261] inspiré d’un modèle pontifical, vu qu’il présente, outre une élévation des hastes de la première ligne, la lettre initiale ornée et des abréviations le long du texte.

Dans les documents de Braga, les garants sont rarement présentés en colonnes, mais ils sont fréquemment séparés des témoins. Un original datant de 1208 présente une disposition des garants identique à celle des cardinaux dans les diplômes pontificaux : les chanoines du chapitre et les prêtres à gauche, les diacres et les sous-diacres à droite.

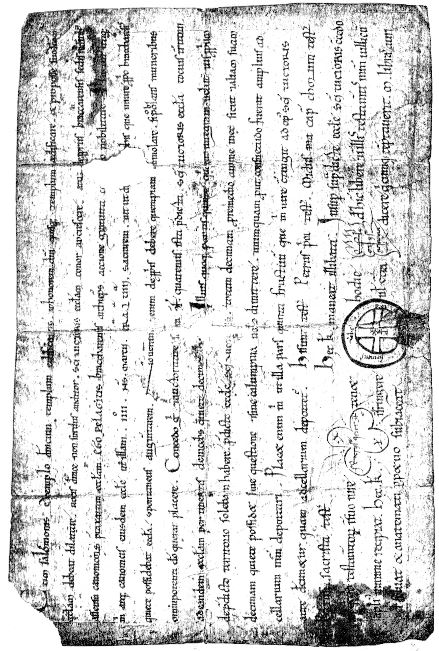

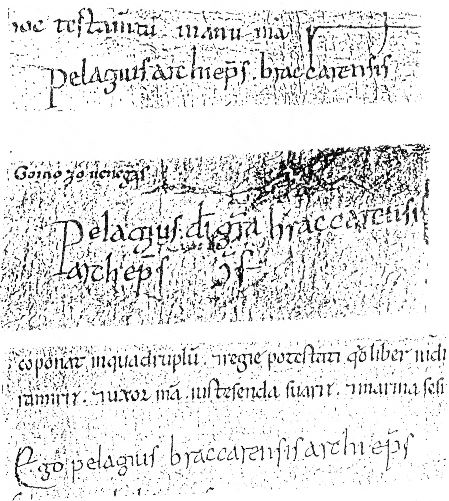

En 11208, apparaît, pour la première et la seule fois, dans l’ensemble d’actes où un archevêque est contractant, le signe que l’on peut considérer comme le plus spécifique de la chancellerie pontificale : la rota (fig. 1). Ce document concerne le sacre de l’église de Saint-Victor, près de Braga, célébré par D. Paio Mendes, le 4 mars de cette année-là. Dans l’original conservé, on peut voir, en plus des signatures (autographes) de Petrus prior (le doyen de Braga) et de Pelagius (l’auteur du document), un signe scellé avec un sceau rond. Traditionnellement ce signum a toujours été attribué à D. Paio Mendes, mais nous nous permettons de mettre en question cette hypothèse.

Premièrement, D. Paio Mendes validait, en général, ses documents avec sa signature (autographe ; fig. 2) : c’est ce qui se vérifia en 1130 (Pelagius Dei gratia braccarensis archiepiscopus confirmo9) et en 1131 (Ego Pelagius braccarensis archiepiscopus confirmo10). Par ailleurs, étant donné la conjoncture politique et religieuse (les conflits entre Compostelle et Braga à cause des dignités métropolitaines et des diocèses suffragants), il n’est pas vraisemblable que D. Paio ait cherché à imiter la rota de Diego Gelmírez. Le document ne contient aucun renseignement permettant l’identification de ce signe. Mais la devise insérée dans les cercles concentriques est celle de Diego Gelmírez, et la rota diffère uniquement en ce qui concerne le chrismon qui occupe le centre de la place du D typique (Didacus). Selon Eitel, le prélat de Compostelle utilisait ce signe de validation depuis 1105 ou 1111.11 Il est possible que Diego Gelmírez ait assisté au sacre de l’église de [p. 262] Saint-Victor, vu qu’il la considérait sous sa dépendance12 (malgré la Bulle Et fratrum relatione du 1 avril [1103], dans laquelle le Pape lui ordonnait de restituer les paroisses de S. Frutuoso et de S. Victor qu’il possédait illicitement13). Sa présence lors du sacre de l’église est d’autant plus possible qu’il avait été nommé légat apostolique dans les provinces de Braga et Merida par la Bulle Antiqua sedis, en février de cette année-là.14

Un autre argument nous permet de douter que la rota soit un signe de validation de l’archevêque de Braga : les scribes de Braga étant intimement liés à la chancellerie des comtes de Portucale et par la suite à celle du premier roi du Portugal15 ; il serait étrange qu’ils n’aient utilisé la rota plus ou moins régulièrement qu’à partir de 115116 tout en l’ayant utilisé une seule fois en 1120 dans un document de leur prélat !

3. Caractères internes

En ce qui concerne les formulaires utilisés dans les documents épiscopaux, il est possible que les « notaires » de Braga aient cherché à enregistrer dans leurs archives des phrases entières copiées sur les documents pontificaux parvenus à la cathédrale, qui leur sembleraient plus importantes ou plus intéressantes. Cependant, la reproduction de ces phrases est tout à fait fortuite et éventuelle.

En commençant par la salutation, on constate que, dans des documents considérés comme spécialement importants pour l’église de Braga, vers la fin du XIe siècle et dans la première moitié du siècle suivant, l’expression la plus utilisée dans les parchemins en provenance des « services » de la cathédrale [p. 263] aussi bien que dans ceux en provenance des destinataires des documents – in Domino Deo (eterne) salutem – fut éventuellement remplacée par une autre, celle-ci sûrement puisée dans les documents pontificaux : salutem in perpetuum (document de partage des biens du diocèse entre le prélat et le chapitre) et salutem et benedictionem (dans plusieurs actes concernant les églises paroissiales).17

Le préambule (Arenga) est, par excellence, la clause où les chercheurs essayent de découvrir les influences subies par les diplômes de certaines chancelleries, car, même si elle n’est pas une clause essentielle, elle transmet les goûts et les connaissances littéraires, politiques ou juridiques du rédacteur du document aussi bien que ses contacts avec d’autres centres d’écriture.

Visant à fonder les actions juridiques effectuées, les préambules pontificaux contiennent des considérations sur la justice, les droits du Saint-Siège, la charité et les devoirs du Pasteur de l’Église. On pourrait penser qu’on trouverait facilement dans les textes de Braga des affirmations identiques à celles des exordes pontificaux (quoique réduites à l’échelon de la province ou même du diocèse) qui donneraient aux actes épiscopaux des motivations basées sur des principes religieux, éthiques ou même juridiques. Mais c’est rarement le cas. Les préambules les plus fréquents sont ceux qui, en quelque sorte, justifient les donations faites à la cathédrale. On a d’ailleurs pu constater cette caractéristique en ce qui concerne les documents d’autres chartriers de cathédrales et de couvents du territoire portugais : jusqu’en 1123, parmi 2000 documents environ, seulement 130 (à peu près 6,5 % du total) contiennent un préambule. De cet ensemble, 117 sont des donations.18 Dans les actes de Braga sont fréquents les exordes basés sur le droit coutumier à fondement biblique ou religieux, mais il y a aussi quelques-uns qui ont un fondement juridique. Cependant, il s’agit de documents répétitifs qui ne contiennent pas de grandes constructions théoriques : ils se limitent souvent à transcrire entièrement un ou plusieurs versets bibliques, ou une sentence du Liber Iudicum ou de la Lex Gothorum.

[p. 264] Dans la documentation épiscopale de Braga le préambule apparaît pour la première fois en 107219, il est relativement fréquent jusqu’au milieu du siècle suivant, tombant par la suite en désuétude, malgré le fait qu’il apparaît encore dans un diplôme de 1213.20 Cette chronologie est d’ailleurs très plausible, si nous tenons compte du fait que cette clause est intimement liée aux donations en faveur de la Cathédrale (particulièrement nombreuses dans la période qui suivit la restauration du diocèse), comme nous l’avons affirmé ci-dessus.

Dans le corpus que nous avons recueilli pour ce travail, seulement six préambules semblent présenter quelque intérêt : parmi ceux-ci, il y en a deux qui contiennent des réflexions à propos des bénéfices de la charité (1118 et 1213) ; un troisième justifie le sacre d’une église, et finalement les trois autres sont des Pflichtarenga, c’est-à-dire, des préambules qui prétendent fonder l’acte qui s’accomplit dans l’exercice de la fonction de la personne qui le dresse. Le plus élaboré de tous semble être celui qui introduit le document de confirmation des statuts du chapitre de 1188, dans lequel sont transcrits des mots qui sont généralement utilisés dans des diplômes pontificaux du XIIe siècle : Ministerii nostri consideratio nos admonet ut iustis petentium desideriis facilem prebeamus assensum et pro integritate status ecclesie nobis commisse inpigro vigilemus affectu ne que semel utiliter ab antecessore nostro ordinata noscuntur cuiusquam perturbatione seu reffragatione in posterum violentur.21

La plupart des documents épiscopaux de Braga présente la sanctio à la fin du texte, juste avant la datation. Cette clause est souvent composée uniquement par des sanctions temporelles, mais elle peut aussi être constituée par une association de ces sanctions à des menaces spirituelles de différentes sortes. Curieusement des malédictions et des punitions canoniques apparaissent isolées (c’est-à-dire, non associées à des clauses pécuniaires) uniquement sous l’épiscopat de D. João Peculiar (1138–1175) ; après cette date, celles-ci n’apparaissent que sporadiquement et on constate une utilisation de plus en plus fréquente de clauses d’amendes, ce qui montre une nette évolution vers la « sécularisation » de l’acte écrit.

Si nous examinons maintenant les pœnae spirituales contenues dans les documents de Braga, nous constatons qu’elles correspondent en grande partie à celles qui apparaissent dans d’autres archives ecclésiastiques et [p. 265] même dans la chancellerie royale.22 Cependant, quelques-unes, quoique en nombre réduit, semblent s’inspirer de modèles pontificaux. Les deux premières, datées du 19 juillet 1145 et du 9 février 1150 respectivement, sont des donations faites à l’Ordre des Hospitaliers par l’archevêque de Braga.23 Soussignées par des « notaires » différents, elles doivent néanmoins avoir été rédigées par le même dictator, car leurs formulaires, et notamment la sanctio, sont identiques : si quis igitur amodo ecclesiastica secularisve persona huius paginam sciens contra eam venire temptaverit et eam in aliquo minuere, fraudare vel disturbare voluerit, secundo terciove commonita, si non congrua emendatione satisfecerit perpetue excomunicatione subdatur. Si on ne peut pas affirmer qu’il s’agit d’une copie intégrale de la sanctio pontificale, on constate qu’elle contient beaucoup de mots qui correspondent exactement à ceux des documents en provenance de la Curie.24 C’est ce qui se vérifie dans des documents datés de 1165, de 1173 et de 1188, quand furent ordonnés et confirmés les statuts du chapitre et partagés les revenus du diocèse. Des formules identiques sont alors utilisées, mais le mot amen est introduit deux ou trois fois (sauf en 1173). Dans tous ces documents aussi bien que dans un contrat entre un chanoine et le chapitre, apparaît également la benedictio, qui présente des formulations différentes : cunctis autem eidem institutione sua iura servantibus sit pax Domini Nostri Jhesu Christi quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant, amen (1165) ; cunctis autem vestra iura et robur huius scripti vobis servantibus sit pax et honor Domini Nostri Jhesu Christi quatinus et hic mereantur fructum bone actionis percipere et in futuro in eterne beatitude foveri, amen (1173) ; Observatores autem huius privilegii et concessionis nostre omnipotentis gratia protegeat et auctoritas gloriosissime semper Virginis et Beatissimorum Apostolorum Petri et Pauli ab omnium peccatorum vinculis absolvat. Amen, amen, amen (1188) ; qui autem adimpleverint sint a Domino in perpetuum benedicti (1206).

[p. 266] Dans l’ensemble des actes épiscopaux, l’inclusion de la clause de bénédiction est tout à fait exceptionnelle, d’autant plus qu’elle n’apparaît jamais dans la chancellerie du roi D. Afonso Henriques (1143–1174), très liée à la cathédrale de Braga, comme l’a bien remarqué Rui de Azevedo. Cependant, dans les documents de la chancellerie de son fils D. Sancho, « parallèlement à la reprise des pœnae spirituales et de la conservation des clauses pécuniaires, apparaît parfois la phrase sit benedictos a Deo, amen. »25 Et on a pu constater que, au même temps que dans les documents de l’archevêque de Braga, le poids des sanctions temporelles devient de plus en plus grand par rapport aux sanctions spirituelles, la promesse de récompense pour ceux qui ne sont pas coupables de transgression cesse d’apparaître dans ces documents.

4. Conclusion

Dans la documentation antérieure à 1244 concernant l’épiscopat de Braga, nous avons essayé de déceler quelques éléments typiques des diplômes pontificaux. En commençant par les caractères externes et après l’analyse des formules les plus utilisées dans les documents de Braga, nous pouvons conclure que les traces que l’on pourrait considérer comme « importées » de la chancellerie papale sont peu nombreuses.26 Ainsi que nous l’avons remarqué, les « notaires » n’ont jamais reproduit des modèles entiers, mais ils ont cherché à adapter des phrases et des mots aux circonstances actuelles des actes élaborés. Dans les originaux que nous possédons, les copies « graphiques » des diplômes de la Curie sont pratiquement inexistantes : les scribes de Braga n’ont jamais cherché à mettre en relief le nom de leur archevêque, en l’écrivant en majuscules ou en ornant les lettres qui le composent. La solennité était uniquement conférée aux actes par un plus grand soin dans l’écriture, par l’apposition du sceau (quand c’est le cas) de l’archevêque ou de quelques dignitaires du chapitre. Certaines sentences ne sont pas « finies », puisqu’il manque la première lettre du texte,27 en l’occurrence, le nom de l’archevêque !

Dans l’ensemble des actes analysés, seulement deux documents suivent de près les « modèles » pontificaux, en ce qui concerne les formules et les [p. 267] mots employés. Ceci est facile à comprendre, si l’on tient compte du fait qu’il s’agit des documents rédigés à la demande du roi, mais aussi et surtout à la demande du pape (ex mandato Domini Pape Alexandri terci et ex consilio illustrissimi Portucalensium regis domni Alfonso…) et qui concernent la structure interne de l’hiérarchie de Braga. Il est donc plausible que ces documents aient été rédigés d’une façon plus soignée par des « notaires » spécialement désignés pour cette tâche.

Avant de conclure, il nous faudra envisager la possibilité de l’existence d’un rapport entre la faible présence d’éléments pontificaux dans les documents de Braga et une éventuelle influence de modèles en provenance de chancelleries épiscopales voisines.28 Quant à Santiago de Compostelle et Tolède, les luttes pour la primauté et pour la dignité métropolitaine n’ont pas permis d’établir un lien avec Braga, en ce qui concerne la reproduction de modèles documentaux. De la même façon, des « habitudes » de la chancellerie de Braga n’ont pas été adoptées par les « services » des diocèses suffragants, puisque ceux-ci ont toujours cherché à échapper à son obédience. De toute façon, nous ne pourrons confirmer cette hypothèse que quand des recherches sur la diplomatique épiscopale portugaise du Moyen Âge auront été effectuées.

Le fait que l’influence de la documentation pontificale ne se manifeste pas dans les actes de Braga n’est pas surprenant, si l’on sait que le premier prélat après la restauration du diocèse, D. Pedro fut destitué en 1091, en tant que schismatique et que le troisième archevêque, D. Maurício Burdino, devint à la fin de sa vie antipape. On ne constate donc pas d’influence jusqu’en 1118. Mais dès que D. Paio Mendes fut sacré archevêque, l’histoire du diocèse se confondant avec celle de l’indépendance du Portugal, on pourrait s’attendre à une nette influence de la Curie dans la rédaction des actes. Mais cela ne s’est pas produit, ce qui est quand même surprenant, si l’on se rend compte des rapports étroits avec le Saint-Siège qu’entretenaient les prélats, des fréquentes légations pontificales dans le territoire portugais et des nombreux voyages des archevêques à la curie romaine.

[p. 268]