[p. 337] Traces d’influence pontificale dans les actes épiscopaux et royaux français (XIIIe-XVe siècle)

I. Introduction

À quiconque a tant soit peu approché la production diplomatique du roi et des évêques de France dans les trois derniers siècles du Moyen Âge, rechercher les manifestations d’une influence pontificale apparaîtra, légitimement, comme une double gageure, dans la quête des sources comme dans le constat. Le jeu pourtant mérite d’être tenté, tant la diplomatique dite « spéciale » – qui est pourtant loin d’avoir rempli le programme analytico-descriptif qui lui a été assigné il y a un peu plus de trois siècles – appelle à une réflexion sur le jeu subtil qu’instaure la circulation des modèles, voire des modes, entre chancelleries. Disons-le d’emblée : on ne parlera ici de traces, au sens de la chimie, que sous bénéfice d’inventaire, et d’influence que par commodité de langage.

Analyser valablement ces traces supposerait d’abord la constitution de séries assez étoffées. On devra ici se satisfaire de la juxtaposition de quelques sondages. Pour les actes épiscopaux, l’essentiel est venu de quelques éditions, à commencer par l’inusable Gallia christiana,1 mais aussi de diverses séries des Archives nationales à Paris2 et de dépouillements effectués au hasard en trois départements,3 le tout conforté par les matériaux choisis [p. 338] qu’ont charitablement communiqués d’obligeants collègues.4 Pour les actes royaux, des difficultés similaires ou presque se rencontrent au plan archivistique, avec l’éparpillement des originaux et la sous-représentation des actes de gestion courante ; mais l’échantillonnage, surtout pour les deux derniers siècles, se fait plus sûr avec l’apparition, même tardive, de formulaires5 et de registres d’enregistrement d’une large part des actes à valeur perpétuelle, avec aussi la masse de documents publiés depuis le XVIIIe siècle ;6 j’ai eu le privilège de pouvoir y joindre, pour les préambules du règne de Jean le Bon, le résultat des admirables recherches de Sébastien Barret.7 S’il est impossible, pour l’heure, de livrer des constatations assez fines sur l’évolution chronologique, voire, dans le cas de la diplomatique épiscopale, sur le jeu des traditions locales, quelques lignes de force d’évolution se dégagent néanmoins.

Par ailleurs, parler d’influence, c’est présupposer que des auteurs ont été amenés, plus ou moins consciemment, à refléter dans leur production leur soumission à un pouvoir, ou encore à aller chercher des solutions diplomatiques leur permettant de combler un vide. Or, dans le cas d’auteurs et de rédacteurs qui disposent déjà de traditions éprouvées et fonctionnelles, comme ceux qui nous retiennent ici, l’interprétation doit se faire plus prudente et plus nuancée : mais c’est là précisément que réside son intérêt, si elle parvient à discerner quelques types d’actes, quelques moments où l’importation de formules mises au point par la Curie se fait plus insistante.

II. Les actes épiscopaux

Du champ d’observation, il faut naturellement exclure les actes des évêques qui sont aussi cardinaux ou légats (l’influence pontificale est ici patente), [p. 339] tout comme les actes co-intitulés avec le chapitre cathédral ou un autre dignitaire. Il faut aussi prendre acte de la difficulté, éprouvée dans les terres méridionales, à constituer l’acte épiscopal en production indépendante : fréquents, tout particulièrement au XIIIe siècle, les actes de tiers simplement validés par le sceau épiscopal ; plus longtemps en vigueur, le syncrétisme qui, en fait d’acte épiscopal, donne naissance à un acte notarié plus ou moins hybride.8 En certains cas (je pense ainsi à une belle série d’actes des évêques de Saint-Flour), on aboutit à un acte épiscopal autonome, mais établi par notaire public, qui instille dans le texte tout un formulaire notarial, où viennent s’enchâsser quelques formules « épiscopales ».

Par ailleurs, et pour en finir avec cette mise en garde – simple appel à une diplomatique épiscopale qui se constitue aujourd’hui pour les XIe–XIIe siècles, mais qui fait encore défaut pour la période suivante –, l’acte épiscopal s’est dessaisi, dès le début du XIIIe siècle, de nombreuses interventions au bénéfice de l’acte d’officialité ; mais encore et surtout, il semble affecté par une variété de formes et de types qui ne fait que refléter, peut-être la pluralité des intervenants dans sa genèse, et sûrement l’étendue du champ qu’il doit couvrir, au spirituel et au temporel : acheter une terre, recevoir un hommage, fonder une messe anniversaire, gérer le diocèse ou le chapitre cathédral, confirmer les statuts d’une confrérie, délivrer une indulgence…, types à la fois plus fréquents et moins bien conservés, en l’absence quasi générale de registres d’enregistrement. En sorte que, sous réserve d’une véritable enquête, l’on en arrive même à se demander s’il existe [p. 340] bien, à la fin du Moyen Âge, une diplomatique propre aux évêques, et si les prélats disposent bien d’une « chancellerie » unitaire. Ici prédomine le style de l’officialité, là celui du notaire ; tantôt tranche la personnalité d’un secrétaire,9 tantôt se recopient des modèles manifestement diffusés d’un centre unique vers une série de sièges épiscopaux.10 Malgré cet éclatement, se dégagent, pour notre propos, quelques points saillants, qui appellent autant de vérifications.

1. Loin de Rome

L’acte épiscopal est immergé dans un contexte de production, et dans une communauté de formation des rédacteurs, qui expliquent la reproduction à l’identique, entre toutes les séries discontinues prises en compte, de formules-clefs qui charpentent le discours diplomatique chez toutes sortes d’auteurs. Il en va ainsi, par exemple, de l’indispensable corroboration, qui se perpétue dans les formules du type In cujus rei testimonium, ou Quod ut ratum et stabile permaneat, et leurs multiples variantes ; mais aussi de la rédaction prédominante en forme épistolaire ; et encore de l’adresse, sans cesse martelée, omnibus (universis) presentes litteras inspecturis (et audituris) ; et d’un salut qu’il faudrait bien de la témérité pour qualifier de pontifical, puisque pas une seule fois ne s’est rencontré le salutem et benedictionem tant attendu.11 Au mieux trouve-t-on la bien maigre consolation d’une très fréquente abréviation en « salt », qui pourtant laisse le champ libre (dans la proportion d’environ un acte sur quatre pour les originaux rencontrés) à toutes les autres formules abréviatives possibles, « salutem », « salute », « salut », « salm », « sal »… Et qui, surtout, appelle presque toujours un complément, avec le classique salutem in Domino, ou avec tout le spectre des variations les plus raffinées, inspirées de l’ars dictaminis : salutem in [p. 341] vero Salutari12, salutem in Eo qui est omni vera salus,13 formules parfois enrichies, surtout aux XIVe–XVe siècles, et qui constituent parfois, presque mieux que le préambule, comme l’espace de liberté laissé aux rédacteurs les plus personnels.14

Tout, en bref, se passe comme si l’habitus du rédacteur impliquait, comme si la réception de l’acte épiscopal exigeait l’emprunt de formules autochtones, pour ne pas dire gallicanes…

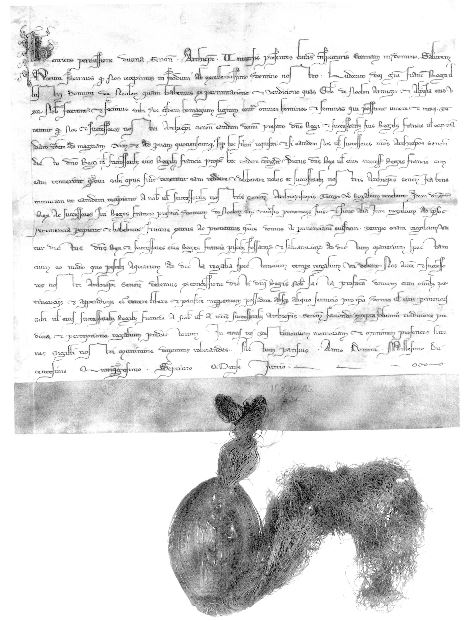

Mêmes constatations si l’on passe aux caractères externes : au premier coup d’œil, rarissimes sont les productions épiscopales dont l’écriture montre une imitation pontificale, qui avait fourni quelques beaux spécimen au XIIe siècle, surtout dans le domaine du privilège.15 Contre-exemple, presque, à Sens en 1257, un unicum de mon maigre corpus : les formes graphiques (guère plus que les grandes ligatures « ct »/« st ») semblent d’autant plus une survie des traditions d’imitation introduites ici dans la seconde moitié du XIIe siècle, qu’elles subissent un traitement particulariste, qui s’écarte de la production pontificale contemporaine.16 Face à un acte de l’archevêque de Lyon, en 1259, je serais encore plus prudent :17 une [p. 342] vague allure commune avec la disposition et l’écriture des lettres pontificales est d’autant moins probante qu’elle ne transparaît en rien dans le formulaire ni dans la grammaire abréviative (ainsi du salut, cum salute). Ailleurs, quand bien même quelque formule sent sa Curie, l’imitation ne va jamais s’insinuer jusque dans les caractères externes.

2. Des emprunts clairsemés

Car il est vrai aussi que, disséminées de-ci de-là, des expressions, des habitudes de rédaction renvoient plus nettement aux productions romaines.

L’acte épiscopal parisien du XIIIe siècle en témoigne parfaitement. En 1228, un emploi insistant du cursus accompagne (ou détermine ?) l’emploi d’expressions qui donnent au texte une saveur vaguement curiale : insolentiam extulisse, multifarie molestabant, tangere viderentur, duxerimus committendum, fuerint revocati, duximus statuenda pour le velox ; violenter intrare, studere nolentes pour le planus ; studere volentium pour le tardus.18 En 1229, on remploie le vieux préambule pastoral : Cupientes ex debito pastoralis officii divini cultus ampliare servicium operumque pietatis fructum necnon et fratrum ordinis sancte Trinitatis… sanctum et laudabile implere desiderium…19 La même année, se lit la mention caractéristique d’acquiescement aux demandes : dilectorum in Domino fratrum et filiorum de ordine Vallis Scolarium piis et devotis peticionibus annuentes, eisdem divine pietatis intuitu plenam et liberam concessimus potestatem…20 On retrouve la même veine et, hautement significatif, un embarras croissant sur la transposition du dilectus filius en 1263 : supplicationi dilecti nobis in Christo et fidelis domini Radulphi de Chevry, archidaconi in ecclesia Parisiensi, favore benivolo obsequentes, considerato ipsius pio proposito et affectu quem gerit erga Parisiensem ecclesiam, spirituali[s] vinculo matrimonii sponsam nostram.21 Plus ténus encore, plus insistants aussi, sont les décalques des formules romaines du dispositif : dignum duximus statuendum en [p. 343] 1243,22 plus subtilement adapté en de auctoritate ordinaria concessimus usque ad nostre beneplacitum voluntatis en 1257.23 Mais, semble-t-il, très rare la tentative, observée en 1260, de charpenter l’acte avec un préambule24 et des scansions bien pontificales : Licet de cujus munere venit ut sibi a fidelibus suis digne ac laudabiliter serviatur et abundantia pietatis sue… Sane, dilecti in Christo filii… Nos vero dicti capituli devotum propositum attendentes … Assemblage typique, qui n’empêche de clore l’acte du rituel In cujus rei testimonium…25

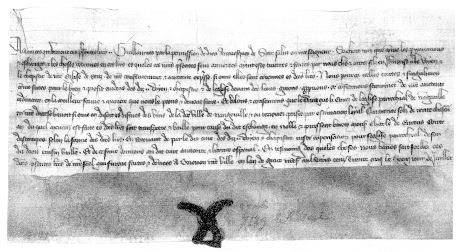

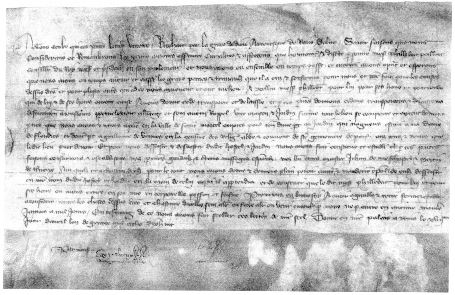

Autrement plus nette, au premier regard, l’imitation, pourtant jamais déterminante, de l’acte royal. Voici, en 1335, un acte de l’archevêque de Sens :26 l’écriture et la disposition se situent de plain-pied dans la mouvance royale, au même titre que les pratiques administratives décrites et que bien de formules.27 Les exemples, étonnamment concordants dès les années 1320–1330, pourraient être multipliés sans peine, à Sens,28 à Rouen,29 en d’autres cas encore que l’on détaillera plus bas. On se prend à rêver de pouvoir un jour pouvoir cartographier, dans ses variantes spatiales et temporelles, le jeu qui semble d’être dès lors instauré entre l’acte royal et [p. 344] l’acte épiscopal. Pour l’heure, remarquons que l’influence royale est assez pesante pour marquer même, dans quelques cas, des actes épiscopaux qui touchent au plus près de la gestion de la société ecclésiale et de l’encadrement des âmes.30

3. Évêques sous influence

Ici encore sous bénéfice d’inventaire, il semble que jamais l’acte épiscopal n’a été plus autonome qu’au XIIIe siècle, au moment même où il a été le plus ouvert aux formes internationales de l’ars dictaminis florissant, quand ce n’est au vocabulaire des praticiens du droit – et l’on sait que les deux sont allés volontiers de pair.

Un exemple saisissant en est offert avec la belle série des actes épiscopaux qu’enregistre l’archevêque de Rouen Eudes Rigaut, à la fin des années 1240 :31 pour ses actes (ou plutôt lettres) relatifs à la gestion des établissements religieux, le mineur devenu prélat dispose manifestement d’un formulaire, rôdé et bien tourné, mais où les passages originaux et les formules retravaillées (comme la terrible sanctio) le disputent sans peine à quelques tournures-clefs assaisonnées à la mode pontificale.32 Tout comme éclate l’originalité des préambules dont lui-même en 1247 et surtout son successeur Guillaume en 1280 assortissent des actes de fondation d’anniversaires [p. 345] ou de fêtes,33 ce qui vaut aussi pour tel préambule, contemporain, de l’archevêque de Tours.34

Le paysage a bien changé aux XIVe–XVe siècles : les productions épiscopales sont alors plus nettement sous influence : des influences divergentes, qui semblent adaptées au type d’acte. Rapports avec les princes, gestion du temporel, parfois aussi gestion ordinaire du diocèse : autant de canaux rêvés pour des emprunts, dans le fond et dans la forme, aux modèles royaux,35 ainsi quand l’évêque de Paris traite des aides et subsides versés au roi en 1340,36 quand en 1344 l’archevêque d’Auch s’adresse aux gens des comptes au sujet des décimes,37 quand en 1378 celui de Reims décalque presque au mot près le formulaire des dons royaux à un fidèle serviteur.38 Cette constatation faite, il faut supposer à la diffusion des modèles royaux d’autres voies que l’emprunt direct et délibéré : une belle série d’actes des évêques de Metz et de Verdun au XVe siècle39 est là pour montrer que les prélats n’agissent pas autrement, dans leurs choix diplomatiques, que les grands, [p. 346] laïques, qui les entourent et qui, eux aussi, reproduisent les formes royales. L’influence de ces dernières n’en est pas moins éclatante, qui se marque dans l’écriture comme dans la diffusion et le remodèlement des mentions hors-teneur, dans des clauses aussi typées que la clause de réserve40 ou la clause injonctive,41 comme dans les noms mêmes décernés à l’acte, littere patentes par exemple.42

Par ailleurs, les types d’actes qui relèvent le plus directement de la gestion des âmes sont aussi les plus perméables à l’importation, plus ou moins massive, de formules pontificales dans le texte (mais, beaucoup plus rarement, du cadre du discours, et en tout cas jamais des protocoles initial et final). Il en va ainsi des lettres d’indulgence, dès le XIIIe siècle :43 lettres d’indulgence qui semblent avoir rapidement emprunté à des formulaires très typés, répandus par le double canal de la chancellerie apostolique et des actes de Latran IV.44 Il en va encore ainsi de statuts donnés aux confréries ; [p. 347] d’autorisations de célébrer en période d’interdit ; de fondations de chapellenie.45 C’est dans ce type d’actes (qui appelle du reste tout uniment le latin) qu’à Paris, aux XIVe–XVe siècles, se lisent le mieux la prégnance du préambule pastoral, des formules sur l’acquiescement aux suppliques, voire de la structuration du discours par les Sane, Eapropter et autres Igitur… pas toujours à bon escient du reste.46 Traits qui tous ou presque se retrouvent [p. 348] à Saint-Flour47 aussi bien qu’à Tournai48 et Cambrai.49 Influences parfois confondues avec les formules royales et qui, dans certains cas, aboutissent à un véritable « patchwork ».50

[p. 349] Il reste, et c’est bien sûr le plus important, à pénétrer le pourquoi de cette situation, je le répète, toute en nuances. Chercher dans les influences (royale, pontificale…), dans les traces d’influence, le reflet direct d’options plus profondes, comme on pouvait le faire, pour la fin du XIe et le début XIIe siècle, en recherchant les traces d’un ralliement aux mots d’ordre grégoriens – traces, du reste, aussi voyantes que clairsemées dans le discours –51, serait trop simple. On ne peut que le répéter : auraient-ils eu la volonté de donner à leur acte une consonance pontificale, les évêques ou leurs clercs auraient dû encore l’adapter à un contexte diplomatique qui imposait le cadre et plusieurs solutions. Mais cette volonté, ils ne l’ont eu clairement que pour quelques catégories, quelques formules typées. Et était-ce une volonté ? Car après tout, les solutions importées de la Curie s’imposaient pour ainsi dire d’elles-mêmes, qu’il s’agît de mettre le prélat dans la position du pasteur ou dans celle de l’ordinaire répondant aux suppliques – des suppliques qu’en retour eux-mêmes adressaient au pape selon des modèles contraints –, ou que l’on puisât dans un stock tout prêt (formules et arrière-plan juridique tout uniment) pour encadrer les dévotions. Comme après tout l’acte royal fournissait un modèle éprouvé, reçu par la société, pour donner des ordres, gérer les relations civiles ; un modèle, aussi, que suivaient directement les prélats, toujours plus nombreux à participer directement à l’administration royale.

En dernier ressort, on lira moins ici les traces d’une véritable influence pontificale (ou royale) que les échos d’une reconnaissance accordée à telle [p. 350] ou telle formule diplomatique et juridique. C’est donc, accessoirement, sans surprise que l’on verra des abbés, et plus encore des chefs d’ordre, se mouvoir beaucoup plus librement et avec plus de constance dans le jeu de l’imitation des formules pontificales.52

III. Les actes des rois de France

Sur un autre mode, les mêmes constatations s’imposent en fin de compte pour les actes royaux. D’influence formelle, on n’en voit guère ; le remodelage séculaire des formulaires, la mise au point très lente d’une typologie des actes jusqu’au début du XIVe siècle,53 semblent eux aussi largement échapper à toute influence pontificale. À peine en saisit-on quelques bribes, dans un mouvement parallèle, souvent un peu plus tardif et en tout cas moins net, aux pratiques imitatives de la chancellerie impériale.54 Bribes qui, du reste, s’introduisent en plusieurs étapes : sous Louis VI, dès 1108 et presque exclusivement à compter de 1112/1113, avec la récognition de chancellerie Data per manum…,55 timidement dans les quinze dernières années du règne de Louis VII, avec une clause de réserve (salvo jure regio, etc.) qui fera des progrès décisifs, encore que progressifs, sous Philippe Auguste (peut-être plus en écho des solutions adoptées par l’empereur que par importation directe de la Curie),56 avec une imitation plus nette, dans la lente adoption des lacs de soie, verts et rouges, pour les actes à valeur perpétuelle et, plus directe, dans la mise au point d’une forme solennelle de charte, caractérisée, comme à la chancellerie pontificale, par la formule [p. 351] de perpétuité Ad perpetuam rei memoriam, qui ici et là donne son nom au type diplomatique, apparu au milieu du XIIIe siècle.57

Une fois mis en série les emprunts postérieurs les plus caractéristiques, on voit sans peine qu’ils jouent sur deux registres : à Rome, on reprend, par morceaux, un modèle juridico-administratif et un modèle que l’on pourrait, faute de mieux, appeler idéologique et qui concerne la représentation du pouvoir.58

1. Modèle juridico-administratif

Le modèle, plutôt performant, offert par les pratiques curiales en matière d’enregistrement semble bien lointain à Paris. Il est vrai que le clerc du roi, Étienne de Galardon, en 1220, nomme registrum, de façon précise et technique, la troisième des compilations entreprises pour Philippe Auguste, alors que la première n’avait aucun nom, et que la deuxième était simplement qualifiée de liber ou de codex,59 mais, dans sa conception, c’est le moins que l’on puisse dire, le « registre » n’avait pas grand-chose à voir avec les modèles pontificaux, et le terme a pu être aussi bien puisé chez les auteurs ecclésiastiques ou chez les canonistes. Il s’imposera de lui-même quand le roi de France « enregistrera » vraiment, au début du XIVe siècle, un moment où, à nouveau, l’imitation des pratiques pontificales n’est guère plus évidente.60 Il faut chercher ailleurs des emprunts plus évidents ; ils intéressent plus la genèse des actes que leur forme.

Dans les années 1420–1430, le formulaire d’Odart Morchesne montre bien l’imprégnation du jargon de chancellerie par des termes dès longtemps utilisés en Curie : il y est plus d’un renvoi à la « forme commune »,61 comme aux « lettres communes », plutôt opposées ici aux lettres de justice.62

[p. 352] C’est sans doute dans le dialogue entre supplique et grâce que l’influence se fait la plus patente. Même s’ils n’allèrent jamais, comme tels seigneurs italiens (les Malatesta par exemple), jusqu’à tenir registre des suppliques, les rois de France savent y apposer leur fiat. Un bel exemple, de 1352, est célèbre :63 à une série d’articles proposés par le comte de Flandre, le Conseil du roi Jean applique des apostilles où le fiat revient avec quelque régularité ; mais il touche parfois au registre diplomatique (fiat littera justicie ballivo Ambianensi), parfois au fond (fiat, impedimentis indebitis cessantibus, etc.), et parfois aussi l’on use d’autres formules (ostendatur littera…).

Quoi qu’il en soit de ce cas précis, un peu marginal, l’imprégnation du vocabulaire (plus encore que des pratiques administratives) a un répondant beaucoup plus large dans l’application, à la théorie naissante de l’office royal, des conceptions pontificales en matière de bénéfice. La chancellerie française distribue des expectatives sans le nom, usant du formulaire pontifical dès 1291 au moins, date à laquelle le roi mande à un sénéchal de conférer un office si quod vacet ad presens in vestra senescallia vel quam primum vacaverit ; l’imprégnation se lit des deux côtés, puisque les détenteurs d’offices, en butte à des interdictions plus efficaces en matière d’expectative (expectatio) se mirent, pour les offices « impétrables » (c’est-à-dire non électifs) à jouer de la resignatio in favorem avec la même habileté qu’en Cour de Rome, imposant par contrecoup les formules pontificales à la chancellerie royale au moins dès le règne de Charles V.64 Formules dont les requérants n’étaient pas les derniers à s’inspirer dans leurs suppliques au roi, qui, sur la fin du XVe siècle, hésitent toujours entre le Plaise au roy… et le Supplie tres humblement…65

Le jeu de la supplique et de la grâce induit aussitôt celui de la requête illégitime, de la grâce obtenue à l’insu du prince, des grâces concurrentes. Comme les papes, chez qui la formule court tout au long des XIIIe–XIVe [p. 353] siècles,66 les rois de France se disent pressés par l’« importunité des requérants », abusivement comblés de donations, tel Charles V révoquant des aliénations du domaine consenties par importunité de requerant ou autrement,67 ou encore Charles VII réformant ses finances et accablé pour ce que, par importunité de requerans, nous avons aucunes foiz de legier donné et octroyé…68 Mais il n’est pas sûr que sous Philippe VI et Charles V l’expression n’ait été employée dans un sens plus large, ainsi pour désigner l’empressement (intempestif, mais manifestement efficace) de certains procureurs à retirer l’acte de leur client avant qu’on ait pu l’enregistrer.69

Comme le pape, apparemment un peu plus tard que lui, avec moins de continuité aussi, le roi de France délivre des lettres motu proprio.70 Comme le pape aussi, le roi va jouer de la certa scientia. La formule fait nettement son apparition à la Curie quand les causes et les requêtes affluent ; elle est glosée dès les années 1177–1179 et très vite du reste les glossateurs étendent son champ au prince aussi bien qu’au pape.71 Innocent III déjà – je ne fais à mon tour que gloser les belles études d’Othmar Hageneder – a opposé la conscientia certa au mendax precator, citant à la rescousse droit romain et droit canon.72 Mais le plus intéressant est que l’expression est à [p. 354] double détente : au versant, disons négatif, opposant un pontife bien informé aux manœuvres subreptices (et accessoirement majorant l’acte portant cette formule), l’expression adjoint rapidement un versant positif, magnifiant le pouvoir pontifical, source de décisions non sollicitées (de certa scientia injungamus).73 Ambiguïté de la formule, si l’on veut ; plus largement, conséquence de toute la réflexion des juristes, qui lient si fort les deux volets tout au long du XIIIe siècle. Association, en tout cas, dont les rois de France vont eux aussi apprendre à jouer, comme le prouve la conjonction insistante, selon des configurations variées, de la certa scientia, de la regia auctoritas et encore de la plenitudo potestatis, autre emprunt manifeste à Innocent III et à ses émules (de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité royale). Jacques Krynen a montré comment la célèbre formule « ternaire » a fait une entrée fracassante dans les actes royaux du temps de Philippe le Bel.74 De fait, ses différents ingrédients ne se trouvent qu’à peine dans les actes des prédécesseurs du roi. Telle était l’opinion de Georges Tessier,75 des dépouillements hélas sélectifs, avant que l’édition des actes de saint Louis soit plus avancée, la confirment. Notons tout de même que le processus est déjà en acte sous saint Louis : dans une ordonnance de décembre 1254, dont le préambule nous retiendra bientôt, le roi évoque déjà la retenta nobis plenitud[o] regie potestatis.76 Mais l’on rencontre ici déjà un autre type d’emprunt.

2. Modèle idéologique

Ce sont bien sûr les préambules des actes royaux, dont l’étude est encore si peu avancée, si l’on met à part les recherches prometteuses de S. Barret, qui nous livreront ici le matériau de base. Esquissons, sous bénéfice d’inventaire, l’évolution du genre dans les trois derniers siècles du Moyen Âge. Le préambule est moribond à l’époque d’un Philippe Auguste, où les modèles [p. 355] anciens achèvent d’expirer : dans les sept dernières années du règne (1217–1223), en 425 actes conservés, on n’en trouve qu’un seul muni d’un préambule, usé jusqu’à la trame, Ad regiam sollicitudinem summopere respicit…77 Mais, première surprise, le préambule ne semble avoir guère plus de vigueur sous saint Louis, qui s’y entendait pourtant en propagande – autre terme à recevoir faute de mieux. La pratique renaît, explose même, totalement régénérée, sous Philippe le Bel. Limité à certains types d’actes (qui, par chance, sont aussi ceux qui intéressaient au XVIIIe siècle les compilateurs des Ordonnances), limité dans sa thématique (les fins et moyens du gouvernement royal, déclinés sur tous les modes) beaucoup plus que dans son emploi (un simple mandement peut s’attirer un aussi bel exorde qu’une ordonnance), le préambule n’a pas de limites dans ses affirmations, ni parfois dans son art. Les successeurs du roi, derniers Capétiens directs, mais aussi premiers Valois, marchent dans les traces de Philippe le Bel, limitant progressivement la part de l’inventivité, vivant un peu du fond extraordinairement riche accumulé à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, avant que le XVe siècle n’enregistre qu’un nouvel appauvrissement – raréfaction du nombre, ronronnement des formules.

J’insiste un peu sur ces notations, présentées non sans témérité (elles demanderont de longues vérifications), car elles nous mettent au cœur de notre thème. Pour faire bref : quand au roi de France (Philippe le Bel surtout, Louis X encore), il a fallu, haut et fort clamer de grands principes (quitte à les limiter au préambule…), c’est en large partie vers les formes, vers les incipit, vers les thèmes des bulles pontificales que ses clercs se sont tournés, au moment du reste où la « certaine science » prenait tout son essor. Ce que faisant, le roi et ses clercs, sans le savoir, reproduisaient ce qui s’était passé, près d’un siècle et demi auparavant quand la chancellerie de Louis VII, à la première « ordonnance » en date des Capétiens, alla mettre un préambule pontifical, Pervenit ad nos…78

[p. 356] Au juste, les clercs de saint Louis avaient un peu ouvert la voie. Sous son règne, des incipit sonnent « pontificaux », tel Cupientes…,79 des échos romains se retrouvent parfois aussi au détour d’une formule, pensata… utilitate totius regni nostri,80 visis petitionibus et discussis quas fideles nostri… nobis obtulerunt (qui est aussi un incipit).81 La grande ordonnance de réformation des mœurs en Langue d’oïl et Langue d’oc (décembre 1254) offre, sans surprise, le préambule le plus nettement pontifical que j’aie pu lire : Ex debito regie potestatis pacem et quietem subjectorum nostrorum, in quorum quiete quiescimus, precordialiter affectantes et adversus injuriosos et improbos, qui tranquillitati eorum invident et quieti, zelum indignationis habentes, ad hujusmodi propulsandas injurias et statum regni reformandum in melius ad presens tempus subscripta duximus ordinanda.82 Remarquons au passage que, pas plus qu’ensuite, l’importation n’est servile : les textes pontificaux fournissent ici une formule bien frappée, là un cadre, ailleurs un incipit qui claque comme un drapeau, mais partout l’on voit un remodelage des formules (le visis petitionibus et discussis évoque la délibération, le conseil, thèmes récurrents s’il en est de l’acte royal), une réappropriation tout autre que passive des images, facilitée du fait que le roi était lui aussi pasteur responsable de son troupeau.

Ces traits perdurent mais, on l’a dit, avec une tout autre ampleur sous Philippe le Bel.83 Ampleur numérique, mais aussi élargissement du champ : sous bénéfice d’inventaire, les actes de saint Louis où apparaît le mieux l’imitation pontificale touchaient au gouvernement chrétien (lutte contre les hérétiques, réforme des abus, correction des mœurs…) ou aux affaires ecclésiastiques (liberté d’élection…), ce qui semble valoir encore sous son fils Philippe III.84 Philippe le Bel, tout particulièrement dans les dernières [p. 357] années du XIIIe et dans les premières du XIVe siècle, et ses successeurs étendent cette conception chrétienne/pontificale à tous les aspects du gouvernement, comme en une vue plus globale, plus totale, plus haut affirmée en tout cas : trace, peut-être, de la vigoureuse évolution, par ailleurs bien connue, qui fait du roi de France le Très-chrétien par excellence.85 Extension visible aussi, sous Philippe le Bel, au niveau diplomatique : des préambules (à tout le moins du type « Kurzarenga »), et des préambules d’inspiration pontificale, se trouvent jusque dans des mandements, pour notifier des mesures d’urgence, mais avec un souci inédit de leur légitimation, ce qui n’exclut pas le bricolage parfois, le « patchwork » presque toujours.

Le roi doit-il, en juin 1307, exposer le bien-fondé de ses prétentions sur Lyon ? Un long argumentaire dissèque des textes dans un esprit juridique, après un rappel historique. Mais, pour l’ouvrir, le Capétien ne trouve rien de mieux à faire que de se présenter comme affligé des soucis qui ne cessent de tarauder les successeurs de Grégoire le Grand : Inter curas nostre sollicitudinis, quibus animus noster invigilat, mens indefessa laborat, meditatur assidue, modos exquirit et vias quibus mediantibus pacis tranquillitate subjecti nostri fruantur, presertim ecclesie quarum ministri liberius cultum divinum adimpleant, ac in pacis quiete populi gaudeant justitieque fructus desiderati sequantur.86 Enjoint-il aux baillis et sénéchaux, en 1303, d’empêcher les exportations d’or et d’argent ? C’est en affichant une indignation toute pontificale : Turbamur non modicum et movemur quod, cum olim…87 Justifie-t-il, la même année, la levée d’une nouvelle décime auprès de l’évêque d’Amiens ? C’est en traitant, subtilement, les Flamands révoltés dans les termes que le pape réserve aux hérétiques.88 En 1309, doit-il contenir les [p. 358] « excès » de ses représentants locaux, autre enjeu essentiel en ces temps de construction monarchique ? C’est encore avec le ton pontifical, comme transcendé et assené sur le ton du Miroir royal : Ad corrigendum subditorum suorum excessus tanto diligencius superior debet exsurgere quanto dampnabilius eorum offensus deserunt diucius incorrectas ne licet Hely…89 Ici et là, retentissent les incipit pontificaux : Digne nos agere credimus…,90 Decens reputamus et congruum…,91 Regi regum per quem vivimus…92 La chancellerie puise certes à des filons variés, mais plus souvent qu’à son tour dans le trésor des formules pontificales.

Comme on l’a dit, la supplique, la décision sont volontiers présentées comme en Curie : prelatorum regni nostri supplicationibus annuentes… duximus concedendum,93 pro ecclesiarum utilitate… sic duximus ordinandum,94 ex dilectorum… gravi querimonia ad nostrum pervenit auditum…,95 significavit nobis dilectus et fidelis noster…96 Mieux, c’est en des poses pontificales que l’on met un roi (la fusion est ici particulièrement habile) soucieux de la paix des sujets (pax, quies) comme de l’utilitas des églises, de la communis utilitas comme de la libertas regiminis [regis] et de la regni necessitas. Le roi sait s’informer (ex fide dignorum relatu), s’entourer de conseil et mûrir sa décision (pensata utilitate, deliberatione super hoc prestita diligenti, plenioris habita deliberatione consilii), tourner des pietatis oculos97 et étendre la regie liberalitatis dexteram98 vers ses sujets, et tout cela pour répondre dûment aux nécessités d’une charge attribuée par décret divin.99

[p. 359] On retrouve la même veine chez son fils Louis X, la plus éblouissante avec la reprise de l’incipit pontifical Novit ille…100 Pourtant, dès les règnes des deux derniers Capétiens directs, le besoin de proclamation, d’une proclamation qui emprunte et qui recompose mots et thèmes, semble se faire moins fort. Charles IV prise le Inter curas sollicitudinis, mais on y sent déjà comme une routine.101 Le premier Valois, Philippe VI, brille moins encore.102

Les emprunts semblent redevenir un peu plus profonds, et susciter des variations à nouveau raffinées, sous Jean le Bon : si le roi reprend un Inter curas et sollicitudines banalisé, encore que le pauvre ait vraiment eu beaucoup de soucis,103 on notera surtout l’incipit Cupientes desideratis affectibus et assidue cura sollerti intendentes…, dans un préambule habilement adapté à l’évocation d’une justice réformée après la fin d’une guerre,104 ou encore l’incipit Regis eterni providentia…, qui ouvre un règlement de la [p. 360] boulangerie à Amiens.105 Mieux, deux actes décernés à la confrérie des notaires et secrétaires eux-mêmes, en 1351 et 1358, reprennent une grande part du préambule pontifical De summis celorum ad yma mundi descendens unigenitus Dei filius…, avant d’ajouter, deux fois plus long, un passage original sur les Évangélistes, notarii doctissimi…106

Passé le milieu du XIVe siècle, une certaine routine semble s’installer (et bientôt s’aggraver) dans les emprunts pontificaux décelables dans les préambules. Sous Charles V, certes, la chancellerie fait encore de beaux et longs préambules quand il le faut, mais avec une manière de maturité qui les rend totalement imperméables aux phrases et aux thèmes pontificaux.107 Parfois, l’on retourne, comme sous Jean le Bon, puiser aux vieilles racines carolingiennes.108 Plus caractéristique encore : les préambules des actes ressentis comme les plus lourds pour la dynastie (majorité des rois de France, tutelle des enfants royaux) sont aussi incroyablement longs que totalement originaux, et directement adaptés à leur objet.109 Il y a, certes, du pontifical en [p. 361] certaines productions royales, mais seulement pour quelques formules répétées en des actes qui se spécialisent dans un domaine précis, en particulier dans les sauvegardes royales à des établissements ecclésiastiques. Dans ces cas – et avec quelle monotonie ! –, le roi dit agir Inter ceteras nostre sollicitudinis curas, quand bien même sa chancellerie ne recourt pas à l’accumulation de formules emboîtées : Rationi congruum arbitramur si inter curas et sollicitudines….110 Il y a encore des traces de formes pontificales dans les préambules, plus secs, plus routiniers, que j’ai pu lire de Charles VII : ici Inter cunctas et urgentes sollicitudines,111 là Justum et racioni congruum arbitramur,112 et des emprunts encore plus stéréotypés chez Louis XI, qui reprend l’amalgame Racioni congruum arbitramur si inter curas et sollicitudines….113 L’impression se renforce quand on constate que ces préambules à saveur pontificale semblent réservés à des destinataires ecclésiastiques. Activement sollicitées pour la construction d’une certaine idée de la monarchie, sous Philippe le Bel, les formules curiales sont devenues un tic de style, puis une routine.

IV. Conclusion

Je dois confesser que la recherche, à peine esquissée, a fourni des résultats contrastés et contraires aux attentes : ce sont plutôt la faiblesse globale des importations pontificales chez les évêques, et l’éclat des quelques formules curiales enchâssées dans l’acte royal, qui m’ont frappé. Les évêques, si bien avertis des formes et des styles pontificaux,114 n’empruntent que des éléments (bribes de formules, cadre entier ou solutions juridiques) strictement [p. 362] pertinents pour leur propos. La position de la chancellerie royale est autrement plus intéressante, mais il reste à apprécier ses motifs.

Le roi de France joue-t-il au pape ? Les clercs que démange son service sont-ils influencés par le style pontifical de ces bulles qu’ils connaissent, qu’ils lisent, qu’ils recopient en mille occasions, et, plus largement, par tout ce qui en est passé, de musicalité, d’expressions reçues, dans l’ars dictaminis ? Des clercs, du reste, dont les lectures et les emprunts montrent tout l’éclectisme, puisqu’ils emprunteront à Frédéric II comme à Boniface VIII.115 Entre ces deux hypothèses qui peuvent sembler extrêmes, sans être du reste antagonistes, n’existe-t-il pas une troisième voie ? Elle est suggérée par d’autres variations des actes royaux, d’empreinte non plus pontificale mais non moins chrétienne, voire théologique : tels ces actes récompensant des fidèles, où le service du roi est assimilé au service de Dieu ; les souffrances des temps de guerre, mises sur le plan du martyre ; les fidèles serviteurs amassant des « trésors de noblesse », comparés aux saints accumulant des « trésors de mérites ».

N’est-ce pas, en fin de compte, que la papauté, comme tout le droit de l’Église, a ouvert des voies à la construction de l’État comme au gouvernement des diocèses ? Et qu’en conséquence, les rois, les prélats et leurs savants rédacteurs ont comme nécessairement emprunté des formules comme des modèles d’administration. Pour mieux le dire : ne peut-on se demander avec Jacques Verger ce qui l’a emporté, de la présence de clercs ou de la fascination exercée par l’Église, pour susciter la reproduction de modèles romains partout si prégnants ?116 Une reproduction, en tout cas, mesurée dans sa place et modérée dans son emploi.

[p. 363]