[p. 143] Typologie der Königsurkunde – Die Urkunden Lothars III. und der älteren Staufer

Eine zusammenfassende Aussage über die Typologie der deutschen Herrscherurkunde – über die Königsurkunde also und die mit ihr in der formalen Gestaltung und in der Rechtswirkung völlig identischen Ausfertigungen des zum Kaisertum aufgestiegenen Königs – in Vorbereitung des von der Comission Internationale de Diplomatique geplanten internationalen Photoatlasses zum königlichen Urkundenwesen, der einen Vergleich im europäischen Rahmen ermöglichen soll, erfordert einige Vorbemerkungen:

– Unsere Kenntnis vom Aussehen und Aufbau der kaiserlichen Dokumente und von den Modifikationen, die sie im Laufe der Zeit durchmachten, gehört in den großen Linien – zumindest bis einschließlich des zwölften Jahrhunderts – zum gesicherten Wissen der Diplomatik seit Jahrzehnten1. Es basiert auf dem frühzeitigen Bemühen um eine kaiserliche Spezialdiplomatik, das insgesamt mit dem Aufbau der modernen Urkundenlehre und Urkundenkritik im deutschsprachigen Raum untrennbar verbunden war2, sowie auf der unmittelbaren Beziehung von diplomatischer Forschung und der voranschreitenden Editionstätigkeit im Rahmen der Diplomata – Reihe der Monumenta Germaniae Historica.

– Die akribische Analyse und formale Beurteilung der Einzelurkunden im Vorfeld der Editionen ermöglicht, jene „große Linien“, von denen wir sprachen, mit Leben zu erfüllen, zu untermauern, aber auch zu relativieren. Ich verhehle nicht die günstige Situation, die für den hier zu behandelnden Zeitraum gegeben ist, betrifft er doch die von der Wiener Diplomata – Abteilung der MGH 1903 zur Bearbeitung übernommene Periode (1125–1197). Es steht dort-am Institut für österreichische Geschichtsforschung – auch das gesamte Bildmaterial zu Vergleichszwecken zur Verfügung. Der große und zentrale Block, die Kanzlei Friedrichs I., liegt durch eine Reihe von Monographien und eine Fülle von Einzelstudien zu Spezialfragen aus der Feder HEINRICH APPELTS und seiner Mitarbeiter RAINER MARIA HERKENRATH, JOSEF RIEDMANN, KURT ZEILLINGER, FERDINAND OPLL sowie des Berichterstatters bis in die Details aufgearbeitet vor3. All diese Untersuchungen lieferten nicht nur die nachvollziehbaren Belege für die Zuweisungen im Rahmen der Edition, sondern bieten auch einen minuziösen Einblick in die Infrastruktur des Kanzleigeschehens. Die klassische Methode des von THEODOR VON SICKEL am Wiener Institut begründeten und in der Folge verfeinerten Schrift- und Diktatvergleiches hat sich im Rahmen der Vorbereitung der monumentalen Ausgabe der Barbarossa – Urkunden, deren letzter und fünfter Band mit der zusammenfassenden kanzleigeschichtlichen „Einleitung“ dank der zielstrebigen und bewundernwerten Energie HEINRICH APPELTS 1990 erscheinen konnte4 überzeugend bewährt. Sie [p. 144] konnte als die für die Kanzlei der frühen Staufer adäquate Untersuchungsmethode noch voll und ohne Abstriche zur Anwendung gebracht werden5 – möglicherweise in diesem Umfang und in dieser Ausschließlichkeit zum letzten Mal, wenn man manch zunehmende Uniformierung und die Reduktion des Individuellen in Rechnung stellt, was sich schon in der Spätzeit Barbarossas behutsam anzudeuten beginnt. Die Edition der Diplome Lothars III., besorgt von EMIL VON OTTENTHAL und HANS HIRSCH, sowie die der Urkunden Konrads III. durch FRIEDRICH HAUSMANN, liegen samt den dazugehörigen diplomatischen Vorstudien bekanntlich seit längerem vor6. Die Arbeiten an einer Edition der Urkunden Heinrichs VI. sind – in engem Zusammenwirken mit dem Codex diplomaticus regni Siciliae7 – im Laufen. Eine Kanzleigeschichte im Überblick verfaßte bekanntlich PETER CSENDES8. Was nun die Gesamtzahl der Urkunden betrifft, so enthält die Edition der Urkunden Lothars III., Konrads III. und Friedrichs I. einschließlich der Verfügungen ihrer Gattinnen sowie des früh verstorbenen Sohnes Konrads III. Heinrich eine Zahl von 1682 Nummern, worin freilich mittelalterliche Fälschungen, Deperdita und teilweise auch Briefe enthalten sind. Für Heinrich VI. kommt nach unserem bisherigen Wissenstand eine Zahl von 525 Dokumenten hinzu. Von der Gesamtzahl liegen etwa 880 Stück noch im Original vor – insgesamt also eine beachtliche Basis für eine Untersuchung der äußeren Merkmale.

– Es ist hier nicht der Ort, die Diskussion über den Kanzleibegriff im allgemeinen oder den der Reichskanzlei im besonderen wieder aufzugreifen- und es wäre auch nicht allzu sinnvoll. Nach einigen Irritationen ist als Ergebnis von „Kanzlei“ – Untersuchungen klar, daß es sich um mehr als um einen bloßen „Verabredungsbegriff“ handelt9, wohl auch um mehr als um eine bloße „wissenschaftliche Hilfskonstruktion“, wie HANS-WALTER KLEWITZ in seiner so fruchtbaren Studie zum Kanzleibegriff einst formulierte10. Daß man sich freilich vor büro – oder gar behördenhaften Vorstellungen, wie sie das vorige Jahrhundert vielfach hatte, hüten muß, steht außer Diskussion. Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten ist es auch weiterhin legitim, von „Kanzlei“ bzw. „Reichskanzlei“ zu sprechen. Wir haben es demnach mit einer „Beurkundungsstelle im Gefolge des Herrschers“ zu tun11, die befähigt war, die kaiserlichen Verfügungen in geziemender Weise zu „Papier“ zu bringen. Getragen wurde die Arbeit von einer Gruppe von Notaren – man sollte wohl eher von Schreibern sprechen –, deren Zahl erstaunlich gering war, unter normalen Umständen, etwa in der Zeit Barbarossas, zwei bis drei nicht überstieg, vielfach aber auch nur eine einzige Kraft ausmachte. Bei Bedarf konnte ihre Zahl allerdings beträchtlich darüber liegen12. Fünf Notare – mehr oder weniger gleichzeitig – 1163 auf dem dritten Italienzug Friedrichs I. stellten ohne Zweifel einen Höhepunkt dar. Nach der Katastrophe vor Rom 1167 ist hingegen für Monate überhaupt keine Kraft nachweisbar. Nun – jene uns namentlich nahezu ausschließlich unbekannten Schreiber besorgten die Textierung und die Ausfertigung der kaiserlichen Verfügungen, im Regelfall offensichtlich ohne ständige oder unmittelbare Kontrolle durch Höhergestellte oder Vorgesetzte. Nicht faßbar und auch nicht anzunehmen ist eine „Kanzleischule“ am Hofe, in der sie ihre Ausbildung fanden. [p. 145] Vielmehr war es offenkundig das Zusammenwirken der Kräfte, das eine Schulung ermöglichte und die Tradition gewährleistete, so daß unter „Kanzleimäßigkeit die Summe der typischen Merkmale der in der Kanzlei tätigen Kräfte unter Berücksichtigung verpflichtender Traditionen“13 zu verstehen ist. Die Beachtung des einzigartigen Gesamtbildes, das das feierliche deutsche Diplom auszeichnete und das sich von den Ausfertigungen anderer Aussteller – nach wie vor auch noch in der zur Behandlung anstehenden Zeit – abhob, war das wesentlichste Kriterium, dem sich die Kanzleikräfte unterzuordnen hatten, wobei vielerlei Freiheiten in der Ausführung der Details möglich waren. Vorbildung, Geschicklichkeit sowie die Fähigkeit und der Wille, sich zu integrieren, bestimmten nicht wenig das Bild unserer Diplome. Paläographische Spezialstudien zu den einzelnen Händen und der Entwicklung, die sie nahmen, eine „paléographie diplomatique“ unter eingehender Berücksichtigung der Diktatbeziehungen, ermöglichen den Einblick in mitunter höchst unterschiedliche Gegebenheiten, die das Fehlen verbindlicher und klar umgrenzter Kanzleiregeln erkennen lassen. Nicht minder in Betracht zu ziehen ist die stattliche Anzahl von Ausfertigungen durch Empfänger- oder Gelegenheitsschreiber, die unter Lothar III., in einer Zeit anfangs weniger konsolidierter Kanzleiverhältnisse, etwa 50% der im Original vorliegenden Urkunden ausmachte, unter Barbarossa immerhin, phasenweise freilich unterschiedlich dicht, noch nahezu 30% – und zwar bemerkenswerterweise fast nur für deutsche Empfänger und kaum für solche in Italien und in Burgund14. Die Auswirkungen der persönlichen Beziehungen der Notare zueinander und die Spannbreite zwischen möglicher Freiheit und ererbtem Herkommen einerseits, das Aussehen der Fremdausfertigungen zwischen rein „privaturkundlicher“ Gestaltung bis hin zur Kooperation kanzleifremder Hände mit Kanzleikräften in manigfacher Abstufung anderseits – alldieservielfältigen Gegebenheiten in den Ausfertigungen, die insgesamt rechtlich kaiserliche Verfügungen waren, sollte man sich bewußt sein, wenn man die Kaiserurkunde als Typus summarisch und generalisierend vorzuführen hat. Daß es in unserem Zusammenhang vornehmlich um die sogenannten „äußeren Urkundenmerkmale“ geht, versteht sich von selbst.

Wenn man demnach in der Summe der Gewohnheiten der Kanzleinotare – jenes Personenkreises also, der nach freilich etwas unscharfer Definition durch seine Tätigkeit an verschiedenen Orten, zu verschiedener Zeit und für verschiedene Empfänger gekennzeichnet war – den Maßstab für die Gestaltung der Urkunden im Rahmen der Kanzlei eines Herrschers sieht, so ist es legitim, die „Typologie“ der Königs- bzw. Kaiserurkunde unter Berücksichtigung der Ausfertigungen der wichtigsten und über längere Zeit nachweisbaren Kräfte vorzuführen. Sie haben vielfach jüngere Kollegen, Gehilfen und kanzleifremde Schreiber (Empfänger- und Gelegenheitsschreiber) in deren Arbeitsweise beeinflußt und nicht selten – zumindest für eine gewisse Zeitspanne – „stilbildend“ gewirkt15.

Zu behandeln ist in der ersten Linie das althergebrachte Diplom, das in ungebrochener Tradition bis in die fränkische Zeit zurückreicht. Unter Barbarossa traten neben diese der Exklusivität des Kaisertums entsprechenden feierlichen Privilegierungen [p. 146] einfachere Ausfertigungen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen sollten. Mandate sowie mancherlei Sonderformen, die an sich nicht den Typ der kaiserlichen Urkunde repräsentierten, jedoch zur Beurkundung der Willenäußerungen des Herrschers herangezogen wurden, sind im Anschluß daran wenigstens kurz anzusprechen.

Die großen politischen Einschnitte, die sich mit den Königswahlen der Jahre 1125 und 1138 verbanden, wurden auch immer wieder für das Kanzleigeschehen reklamiert. Kontinuität durch Übernahme von Führungskräften oder subalternem Personal – vom letzten Salier hin zu Lothar III. bzw. von letzterem zu Konrad III. – war in keinem der beiden Fälle gegeben. Konrad III. knüpfte bekanntlich nach den Ergebnissen von HANS HIRSCH und FRIEDRICH HAUSMANN wieder voll an die spätsalische Tradition an16.

Der besonders hohe Anteil an kanzleifremden Ausfertigungen unter Kaiser Lothar III. weist offenkundig auf einen Engpaß an eingearbeiteten Kräften hin. HANS HIRSCH sprach insgesamt mit guten Gründen von einem „buntscheckigen Bild in der äußeren Form und im stilistischen Aufbau“17. Nichtdestoweniger war das traditionelle Bild des Diploms zu festgefügt und zu bekannt, als daß sich weiterreichende Modifikationen in der relativ kurzen Zeit Lothars hätten entscheidend durchsetzen und behaupten können. Wir sehen vielmehr in seiner Kanzlei das Bemühen, zur Tradition zu finden.

Ein erhebliches Abweichen vom Herkommen – und besonders deutlich macht dies ein Vergleich mit den spätsalischen Diplomen – in den Ausfertigungen einer ersten, offensichtlich wenig erfahrenen Kraft18 – kaiserliches Monogramm in Form einer Rota, der Versuch der Wiedererlebung des „Bienenkorbes“ (Rekognitionszeichen) sowie ego an der Spitze der Intitulatio – wurde innerhalb kürzester Zeit wieder aufgegeben.

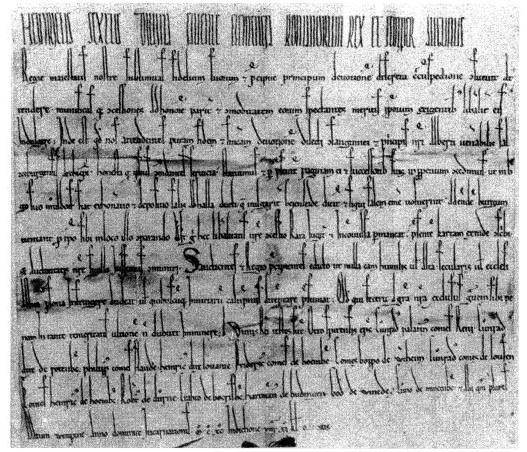

Erst mit dem Auftreten des Thietmar A (TA)19 mehr als eineinhalb Jahre später (ab Juli 1127) stand eine profiliertere Kraft zur Verfügung, die auch offensichtlich Einfluß auf ihr Umfeld auszuüben vermochte und somit eine erste, wenn auch noch kaum nachhaltige Konsolidierung in der Kanzleiarbeit bedeutete. Seine Elongata erstreckt sich über die gesamte erste Zeile und schließt den Beginn des Kontextes ein20. Ihr Aussehen ist recht antiquiert, ebenso die Bezeichnung archicapellanus statt archicancellarius in der Rekognitionszeile. Dies geht offenkundig auf die „Schulung“ bzw. auf die „Vorbilder“ zurück, die für den Notar maßgeblich waren. Der Aufbau der Intitulatio und der Signumzeile mit der Wortfolge Lotharius tercius dei gracia Romanorum rex wird von ihm konsequent eingehalten und fand mancherlei Nachahmung. Was das Eschatokoll betrifft, so kann man eine blockartige Anordnung links unten finden, mit den beiden „Unterschriftzeilen“ – traditionsgemäß in Elongata – untereinander, während das Titelmonogramm, das nach wie vor in der traditionellen H – Form aufgebaut ist, nicht im Verband der Signumzeile gezeichnet ist. Diese Position ist freilich weder für TA noch sonst für die Diplome Lothars III. bereits als charakteristisch oder als dominierend anzusprechen. Insbesondere die Datierungszeile befindet sich meistens nach altem Herkommen noch [p. 147] immer – beträchtlich abgesetzt – unterhalb des sigillum impressum über die gesamte Breite des Blattes geschrieben. Auf die unterschiedliche Formulierung der Rekognitionszeile aufgrund der Nichtbesetzung des Kanzleramtes während der gesamten Regierungszeit Lothars III. kann hier nicht näher eingegangen werden.

Noch vor Antritt zum ersten Italienzug (1132) begegnet uns Ekkehard A (Bertolf), der das Kanzleigeschehen bis zum Tode Lothars III. dominierend prägen sollte und an 57 Diplomen – das ist nahezu die Hälfte aller Urkunden dieses Kaisers, von denen wir wissen – beteiligt war. Seine Entwicklung aus bescheidenen Anfängen, offensichtlich aus dem Bereich der Buchschrift, bis hin zu höchster Eleganz ist Schritt für Schritt nachzuvollziehen21. Das gefundene Bild wurde dann mit beträchtlicher Konsequenz beibehalten: Elongata der ersten Zeile beschränkt auf Invocatio und Intitulatio (meist mit Sperrung des st von Augustus), Monogramm schließlich mehrheitlich vor invictissimi gesetzt, Datumsangabe auf zwei Zeilen verteilt, erstmals ein deutliches Hervorheben von Versalien in einer Reihe von Diplomen. Mit diesen Leistungen war nunmehr unter Lothar III. eine auf hohem Niveau stehende und von der Tradition bestimmte Ausprägung des Diploms gefunden. Der Prozeß der Konsolidierung im Rahmen der Kanzlei Lothars III. war, wie Ausfertigungen anderer gleichzeitiger, teilweise auch kanzleifremder Kräfte zeigen, abgeschlossen.

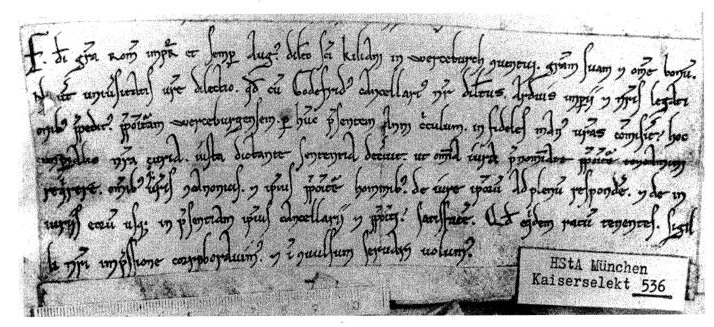

Mag die Zahl der Fremdausfertigungen unter Konrad III. auch nicht wesentlich geringer als unter seinem Vorgänger gewesen sein, so stand nichtdestoweniger von Anfang an mit Arnold A (AA) ein gewandter und offensichtlich routinierter, wohl aus dem rhein – maasländischen Raum stammender Notar zur Verfügung, in dessen Tätigkeit man ein wesentliches Bindeglied zur Kanzlei Heinrichs V. vermutete22. Er bestimmte nachhaltig die Kanzleiarbeit in den ersten beiden Jahre unter Konrad III. Die Elongata der ersten Zeile umfaßt – und dies gilt auch sonst, soweit es sich um Kanzleihände, und zwar um die maßgeblichen Notare handelt – die Invocatio und die Intitulatio. Gar nicht so selten setzt allerdings – vornehmlich in von Heribert23 und Wibald von Stablo24 nach der Breitseite mundierten Diplomen – der Kontext noch in der ersten Zeile, und zwar in Textminuskel geschrieben, ein. Jene Ausfertigungen hingegen, in denen entweder nur die Invocatio oder die gesamte erste Zeile, also einschließlich des Beginns der Arenga, uns in verlängerter Schrift begegnen, sind unter die individuellen Einzelfälle zu rechnen. Das Chrismon ist mit senkrecht verlaufenden Schlangelinien gefüllt, die in den ersten Jahren die C – Form schneiden. Wibald zog es hingegen vor, den Körper des Zeichens mit horizontalen Reihen von s – förmigen Schnörkeln zu füllen. Die Anordnung des Eschatokolls in einem Block links unten – maßgeblich für das weitere 12. Jahrhundert – findet sich nunmehr überwiegend. Doch ist auch die frühere Vorgangsweise mit der abgesetzten Datumszeile nach wie vor anzutreffen. Zu den Kanzleiusancen gehörte weiterhin die Ausführung beider, untereinander angeordneten „Unterschriftszeilen“ in Elongata. Nicht durchgesetzt hat sich die Vorgangsweise Heriberts, der in einer Reihe von Diplomen auf die Auszeichnungsschrift überhaupt verzichtete und beide Zeilen in diplomatischer Minuskel schrieb. Hingegen sollte die von Wibald vereinzelt, von Arnold [p. 148] H (Albert)25 überwiegend geübte Manier, die Signumzeile zwar in Elongata zu belassen, die Rekognition hingegen in Textschrift zu schreiben, in die Kanzlei Friedrichs I. eingehen und entscheidend für die weitere Entwicklung sein. Beide Kräfte, insbesondere Arnold H (AH), spielten dann in den ersten Jahren Barbarossas weiter ihre Rolle in der Kanzlei. Von Arnold A eingeführt und in der Folge unter Konrad III. immer wieder aufgegriffen, ist jenes O – förmige, von einem I – Schaft geschnittene Beizeichen, das sich unter dem Monogramm befindet und häufig in der Höhe der Rekognitionszeile zu stehen kommt. In der frühen Zeit Barbarossas – offenkundig unter Vermittlung der aus der Kanzlei Konrads übernommenen Kräfte – begegnet es noch gelegentlich. Ein vereinzeltes späteres Auftreten – und zwar bei kanzleifremden oder wenig erfahrenen Kräften – ist als unzeitgemäßes, ältere Traditionen aufnehmendes Relikt, das wohl Feierlichkeit ausdrücken sollte, zu werten26. Das Monogramm Konrads III., ebenfalls ein „Titelmonogramm“, verzichtete allerdings auf den entbehrlich gewordenen Mittelbalken und baute somit nicht mehr auf der traditionellen H – Form auf. Eine Beteiligung des Herrschers daran ist nämlich – wie freilich auch schon unter Lothar III. – nicht mehr gegeben. Das Zeichen scheint in zwei Ausprägungen auf, nämlich mit oder ohne G oben am rechten Schaft des Grundgerüstes, d. h. also mit oder ohne Berücksichtigung der Devotionsformel dei gratia. Es ist in der Regel bereits aus dem Verband der Signumzeile gelöst, befindet sich jedoch meist unmittelbar neben den beiden Unterschriftszeilen, d. h. daß es vielfach wohl erst nach Fertigstellung der Rekognitionszeile eingezeichnet wurde.

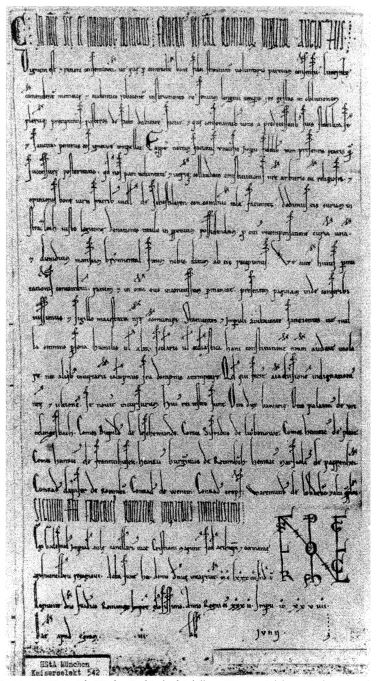

Der überaus rasche Herrscherwechsel des Jahres 1152, die Wahl und Krönung des bereits von Konrad III. zum Nachfolger designierten Friedrich Barbarossa brachte vorerst ein kontinuierliches Weiterarbeiten in der Kanzlei. Von den übernommenen Kräften war für das unmittelbare Kanzleigeschehen vorerst ohne Zweifel Arnold H die maßgebliche Persönlichkeit, insbesondere in seiner zweiten Arbeitsphase ab November 1155, während der alternde Staatsmann Wibald sowie Heribert, der spätere Erzbischof von Besançon, offensichtlich für besondere Problemkreise herangezogen wurden und sonst dem Herrscher vornehmlich aufgrund ihrer reichen Erfahrung, etwa in diplomatischen Missionen, dienten, jedoch gewiß nicht den laufenden Tagesgeschäften der Beurkundungstätigkeit nachkamen. An unter Barbarossa neu hinzugekommenen Notaren ergibt sich eine Zahl von 21, die – Deutsche wie Romanen – aus verschiedenen Teilen des Imperiums kamen. Entscheidend war, daß das feierliche Diplom in seinem grunlegenden Aufbau – in salischer Tradition – völlig gefestigt vorgegeben war. Das bedeutete jedoch nicht, daß die einzelnen Urkunden – selbst die der Kanzleiangehörigen – „deckungsgleich“ gewesen wären. Wir sehen – zumindest bis zur Katastrophe vor Rom 1167 – im graphischen Bereich wie auch in den Dictamina – vielfach überaus eigenwillige, man könnte sagen, profilierte Personen am Werk. Das Ergebnis war ein beträchtlicher Variantenreichtum, der sich in der Gestaltung der Schrift, der Zeichen und in anderem äußerte, wobei die Produkte mehr oder weniger stark vom Herkommen geprägt waren.

[p. 149] Man sieht vielerlei nebeneinander: ein für die Zeit Barbarossas bereits überaus konservativ anmutendes Bild infolge übergroßer Zeilenabstände und Oberlängen sowie eines steifen und noch immer extrem von der Vertikalen bestimmten Schreibens27 oder aufgrund jener inzwischen schon antiquierten Doppelschlingen im Kontext bzw. der Zitterlinien in der verlängerten Schrift28. Man findet aber zeitgleich auch ein lockeres, überaus geschmeidiges und elegantes Schriftbild, das offensichtlich schon stärker, wenn auch noch behutsam, zusätzlich dem diagonalen Element Raum gab. Es ist dies die Schrift eines Notars, des Rainald C (RC), dessen Entwicklung von hölzernen Anfängen bis hin zu einem höchst kostbaren und formschönen Schreiben gut zu verfolgen ist29 – zu einem modernen Schriftbild, das, wenn es allgemein verbindlich geworden wäre, ein echtes kaiserliches Pendant zur päpstlichen Kurialminuskel hätte werden können. Nimmt man noch den Notar mit der Sigle RG (Rainald G) hinzu, einen der am längsten tätigen Notare Barbarossas, und seine völlig andere, nicht in der Kanzleitradition begründete einwillige Art, mit den Oberlängenschäften „umzugehen“, in seinem Bemühen, den Urkunden ein geziemendes Aussehen zu geben, dann sieht man die Breite der Palette an Möglichkeiten. Gemeint sind seine girlandenartigen, weit nach links zurückreichenden Schlingen an den Oberschäften, ebenso das Übereinanderstellen von Kürzungszeichen. Er war offenkundig einer der einflußreichsten und wirksamsten Notare Barbarossas und manche Innovation verband sich allem Anschein nach mit ihm30.

Diese Beispiele, die alle zeitlich eng beisammen liegen31, könnte man noch beträchtlich fortsetzen32. – Und doch wußten alle Notare, worauf es ankam. Sie vermochten den Diplomen das althergebrachte Aussehen im Grundsätzlichen zu geben. Den ihnen zur Vefügung stehenden Freiraum – vergleicht man im Unterschied dazu das feierliche päpstliche Privileg und die zeitgenössische Kurialminuskel – verstanden sie unterschiedlich zu nützen und blieben doch innerhalb eines gewissen Rahmens. Diese Freiheiten bedeuten nicht, daß nicht über alle Individualismen hinweg eine behutsame Weiterentwicklung, das Fortschreiten der Zeit, ersichtlich wäre33. So fällt etwa als völlig antiquiert und für die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts nicht mehr zeitgemäß die Gewohnheit des Notars Rainald H (RH), den die Forschung in den Nahebereich Rainalds von Dassel rückte34, auf, wenn er u. a. noch immer beide Unterschriftszeilen, also auch die Rekognition, in mächtiger Elongata schrieb. Diese Zeit war vorbei.

Vielerlei ist bei der Beurteilung des Aussehens eines Diploms, bei der Kennzeichnung des Typischen, zu beachten: Erstlingsarbeiten mit Verstößen, die über den Rahmen des zeitgemäß Gewohnten hinausgingen, die „Einschulung“ neuer Kräfte durch erfahrene und dominierende Kollegen, die Zusammenarbeit in Schrift, aber auch Diktat, das Nebeneinander von deutschen und romanischen Notaren, Auswirkungen auf Schrift und Sprache aufgrund von Aufenthalten in romanischen Gebieten und vieles mehr. Es ist in diesem Zusammenhang nicht möglich, auf dieses vielschichtige Netz von Beziehungen, die sich in der äußeren Gestaltung, aber auch in der Textierung äußern, einzugehen.

[p. 150] Diese Vielfalt nahm in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Barbarossas und in den Diplomen Heinrichs VI. merklich ab. Die Notare und Schreiber sind zwar nach wie vor als Individualitäten voneinander abzugrenzen, doch die Bandbreite, innerhalb der sie sich bewegten, ist wesentlich schmäler geworden. Ihre Arbeit wurde uniformer, in mancherlei Hinsicht „einfacher“. Neben die vielfach anspruchlos gesetzten Oberlängenverschleifungen35 – an sich das von „privaten“ Ausstellern als traditionelles Charakteristicum der kaiserlichen Urkunde immer wieder nachgeahmte Merkmal – traten zunehmend Schriftbilder, die sich mit einfachen Schlaufen begnügten oder überhaupt auf jegliche Markierung der Schäfte verzichteten36. Zuvor waren dies begründbare Einzelfälle gewesen, etwa das Schriftbild des Notars offenkundig italienischer Herkunft Christian E (CE)37.

Verbunden war all dies mit dem Trend weg von der exklusiven Feierlichkeit der kaiserlichen Verfügungen. Das Schriftbild wurde enger, die Zeilenabstände und somit die charakteristischen Oberlängen verringerten sich in ihrem Ausmaß. Diese Tendenzen waren in der Kanzlei Barbarossas noch nicht dominant, sie nahmen hier aber ihren Anfang und sollten sich unter Heinrich VI. beträchtlich verstärken. Auf das entscheidende und zukunftsträchtige Aufkommen „kleinerer“ Ausfertigungen werden wir noch zurückkommen. Darin sollte ein oder vielmehr der entscheidende Wandel liegen, der sich vorbereitete. Das feierliche Diplom selbst machte keine wesentlichen Änderungen mehr durch – sieht man davon ab, daß in den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts, unter Barbarossa schon, v. a. jedoch unter seinem Nachfolger, das Eschatokoll in stärkerem Maß wieder über die gesamte untere Breite der „carta transversa“, dem in diesem Jahrhundert bevorzugten Format, geschrieben wurde. Dies war letzlich die Folge davon, daß sich das Hängesiegel durchgesetzt hatte und somit der notwendige Platz vorhanden war. Zuvor war es lediglich ein Notar in der Frühzeit Barbarossas gewesen, Arnold II D (A II D), der entgegen dem damals herrschenden Brauch stets das Monogramm innerhalb einer sehr dekorativ gestalteten, bis zum Blattrand geschriebenen Signumzeile angeordnet hatte38.

Das feierliche Diplom ist, wenn man über die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert hinüberblickt, zunehmend als „Auslaufmodell“ zu bezeichnen. Die Zukunft des kaiserlichen Urkundenwesens lag sicherlich nicht auf dieser Linie. Deutlich wird dies, wenn man etwa in der deutschen Königszeit Friedrichs II. die zahllosen Inkonsequenzen sieht, die bei der Ausfertigung der feierlichen Diplome – die erste Zeile, aber insbesondere das Eschatokoll betreffend – zutage traten. Ein letzter Höhepunkt in der Kaiserzeit Friedrichs II., ein aus Tradition und Neuerungen geformtes Bild des feierlichen Diploms von beträchtlicher Konsistenz, versank mit dem Ende des Stauferkaisers. Doch darüber zu handeln, ist hier nicht unsere Aufgabe39.

Jene angesprochene zunehmende Uniformierung auf verschiedenen Ebenen ab dem späteren 12. Jahrhundert – sie blieb keineswegs auf die Kaiserurkunde beschränkt – provoziert die Frage nach den Ursachen. Die gestiegene Schriftlichkeit im Rechtsleben, der insgesamt größere Arbeitsanfall, der sich durch die Weite des [p. 151] staufischen Herrschaftsanspruches ergab, waren sicherlich dem großen, feierlichen Diplom auf dauer nicht hold. Einfachere Urkundenformen und eine einfachere Ausführung generell mußten zeitgemäßer sein. Aber auch ein spürbarer vereinheitlichender Einfluß, der vom päpstlichen Urkundenwesen, dem nach dessen Aufstieg das römisch – christliche Europa im Laufe des 12. und im 13. Jahrhundert nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hatte, ausging40, ist nicht von der Hand zu weisen. Teile des päpstlichen Formulars, Wendungen und Gedanken wurden bekanntlich in verschieden intensiver Weise integriert. Dem konnte sich auch die Kaiserurkunde trotz allen Beharrungsvermögens nicht voll entziehen. Zu einer qualitativen Umformung des kaiserlichen Diploms, insbesondere des äußeren Bildes, ist es jedoch nicht gekommen – auch nicht, als mit Arnold II C (A II C) ein offensichtlich in der päpstlichen Kanzlei geschulter Notar in die Kanzlei Barbarossas eingetreten war. Er schrieb zwar seine kuriale Minuskel und verwendete über weite Strecken den Cursus. Was er bot, war aber nichtdestoweniger – von einigen Anfangsschwierigkeiten abgesehen – ein voll entsprechendes kaiserliches Diplom41. Extreme Entnahmen aus päpstlichen Urkunden blieben auch in der Folge individuelle Einzelfälle, die zu keiner Tradition wurden. Mehr jedoch fanden wohl auf indirektem Wege Elemente – nach Notaren unterschiedlich intensiv und keineswegs systematisch angewendet – Aufnahme, die ohne Zweifel vom päpstlichen Urkundenwesen einst ihren Ausgang genommen hatten, so etwa die Verwendung von deutlich hervortretenden Initialen zur Kennzeichnung von Einschnitten. Es handelte sich meist um flächig – fette, zur Rundung neigende Formen, die eigentlich dem traditionell linearen Schriftbild der Kaiserurkunde widersprachen. Insbesondere die alte Elongata, die sich zunehmend an ein strenges Zweilinienschema hielt und deren Anteil an die Leserlichkeit fördernden Majuskelformen entscheidend zugenommen hatte, wehrte sich erfolgreich gegen diese fremden Elemente. Eine bescheidene „fette“ Markierung des I am Beginn der Invocatio bzw. des F der Kaiserinitiale in der Mitte der ersten Zeile bei einigen Notaren war die einzige nennenswerte Konzession in diese Richtung. Alles andere lag im Bereich von nicht ins Gewicht fallenden Ausnahmen. Als Zierelement war hingegen vielfach die Sperrung des st im Worte augustus gegeben. Im Bereich der graphischen Vereinfachungen und Modernisierungen – für deren Beurteilung sind ohne Zweifel die einfacheren Ausfertigungen (s. unten) bedeutsamer – fällt europaweit der Zug zur Diagonalen auf, der neben die traditionelle vertikale Ausrichtung der Schrift trat und mit kleineren Zeilenabständen verbunden war42. Hierfür, ebenso im beginnenden Aufbiegen der Unterlängen, war sicherlich die päpstliche Littera weithin Vorbild. Darin lag der generelle Trend zur Schlingenbildung der gotischen Urkundenminuskel in seinen ersten Ansätzen begründet. In der Reichskanzlei ging er allerdings in unserem Zeitraum über Ansätze noch kaum hinaus. Die allmähliche Gotisierung der konservativen Diplomschrift43 – der Textschrift wie der in der Entwicklung vorangehenden Versalien – kann freilich nicht im Rahmen dieser Ausführungen behandelt werden.

Das Chrismon, das inzwischen voll in das Schriftband der ersten Zeile integriert war, beruhte so sehr auf der Grundform des Buchstabens C, daß es fast den [p. 152] Charakter einer Initiale am Eingang des Diploms annahm. Die Ausgestaltung blieb den einzelnen Notaren überlassen. Sie reichte von den alten senkrechten Zitterlinien und den horizontalen Häkchenreihen bis hin zu gekerbten Linien im Innenkörper und zu kalligraphischen, fetten Punktstrichverzierungen. Das Titelmonogramm Friedrichs I. und seines Sohnes war auf der Basis eines kapitalen N aufgebaut, das durch einen Mittelschaft zweigeteilt war. Es beinhaltete – wohl in salischer Nachfolge44 – auch das Wort Romanorum. In der Königszeit Friedrichs setzte man in der Mitte ein deutlich hervortretendes X, das in der Kaiserzeit durch ein O ersetzt wurde. Ab der Zeit des fünften Italienzuges und in den Diplomen Heinrichs VI. wurde dieses von den Schäften nicht mehr geschnitten, sondern ausgespart. Die Anordnung der Buchstaben am Grundgerüst konnte nach Notaren etwas variieren. Eine zunehmende kalligraphische Ausführung des Zeichens unter Friedrich I. wurde unter seinem Nachfolger wieder zurückgenommen.

Ansatzpunkt für jene bereits mehrfach erwähnten vereinfachten Urkundenformen für Privilegierungen – zunächst im kleinen Format den Mandaten und Briefen entsprechend – lag im gestiegenen Arbeitsanfall, anfangs mitunter in der Notwendigkeit, Material, d. h. Beschreibstoff, zu sparen45, wohl aber nicht zuletzt auch im Vorbild der päpstlichen Kanzlei, in der sich die Scheidung von feierlichen und einfachen Ausfertigungen bereits durchgesetzt hatte. Von Vorstufen in der frühen Zeit Barbarossas abgesehen46, haben wir unser ältestes Beispiel vom Juli 115947. Es stammt aus der Hand des RG, jenes bereits erwähnten maßgeblichen Notars während des zweiten Italienzuges. Um es vorwegzunehmen48: Es gelang nicht – weder im Formular noch im äußeren Bild – festumrissene Typen zu entwickeln, geschweige denn, daß sie bestimmten rechtlichen Bereichen vorbehalten geblieben wären. Sie waren vielmehr „Reduktionsformen“ des feierlichen Diploms und blieben dies letztlich auch. Auf Chrismon und verbale Invokation wurde verzichtet. Die Elongata beschränkte sich auf die Intitulatio, in der meist die kleine Devotionsformel dei gratia Anwendung fand, zunehmend jedoch sogar bloß auf den Herrschernamen. Dieser findet sich aber zuweilen auch in Kapitälchen, die ansonsten in staufischer Zeit nur mehr wenig herangezogen wurden, geschrieben oder bloß mit seinem ersten Buchstaben angegeben. Das Eschatokoll fehlte bis auf eine unterschiedlich stark verkürzte Datierung, die wenigstens in der Kanzlei Heinrichs VI. einer gewissen Reglementierung unterworfen war. In den letzten eineinhalb Jahrzehnten der Regierung Barbarossas und besonders unter Heinrich VI. setzten sich diese verkürzten Formen immer mehr durch. In zunehmendem Maß wurden die kaiserlichen Verfügungen – ohne rechtlichen Unterschied zu den feierlichen Diplomen – nun in diesem „moderneren“ Kleid ausgefertigt. Die angedeutete breite Palette in Aufbau und Aussehen barg von vornherein die Möglichkeit zu Abstufungen in sich. Bekanntlich hat PETER CSENDES den Begriff der „gehobenen Ausfertigung“49 und DIETER HÄGERMANN50 den der „großen Ausfertigung“ vorgeschlagen, um eine Scheidung zu tatsächlich schlichten „einfachen Ausfertigungen“ zu gewinnen – allerdings ohne eine einigermaßen klare Abgrenzung angeben zu können. Auch in der Sorgfalt der Ausführung und in der – nicht ausschließlich, aber [p. 153] doch meist schlichteren – Schrift war ein breites Spektrum gegeben – bis hin zu einer gelegentlich schon recht flüchtigen Schreibweise mit kursiven Elementen, vornehmlich in der Zeit Heinrichs VI51.

Beträchtlich muß der Überlieferungsverlust an Mandaten52 und insbesondere der von ihnen vielfach nicht eindeutig abgrenzbaren Briefe gewesen sein. Litterae hießen sie meist insgesamt in der zeitgenössischen Terminologie. Erst die moderne Wissenschaft des 19. Jahrhunderts war um eine feinsäuberliche Scheidung bemüht, die sich formal nicht aufdrängt und die auch inhaltlich gelegentlich nicht ganz unproblematisch ist53. Nach den relativ wenigen Originalen zu schließen, handelte es sich um formlose, kleine querformatige Stücke, die im allgemeinen mit einer schmucklosen reduzierten Urkundenschrift geschrieben waren. Der Herrschername wurde mit der Initiale gekürzt, häufig auch der des Empfängers. Chrismon, Monogramm, die „Unterschriftszeilen“, verbale Invokation, die Elongata insgesamt hatten in Mandaten nichts verloren. Manche Überschneidungen zu einfachsten Ausfertigungen waren formal, nicht selten aber auch inhaltlich gegeben, noch verstärkt dadurch, daß im 12. Jahrhundert die Salutationsformel, die vom 9. – 11. Jahrhundert den litterae vorbehalten gewesen war, allmählich wieder in die Privilegien einzudringen begann. Mandaten und Briefen fehlten im Normalfall auch Datierungsangaben. Die Vielfalt der Verwendung und des Inhalts von gegebenen Informationen über Wünsche des Herrschers bis zu im Befehlston ausgesprochenen Weisungen unter ein und derselben Form, die Heranziehung mandatähnlicher Beurkundungsformen für Rund- und Propagandaschreiben, etwa in der Zeit des Schismas, oder zur Verbriefung von Hofgerichtsurteilen zeigt den Mangel an formal und rechtlich differenzierten Typen.

Kleinformatige Ausfertigungen förderten aus praktischen Erwägungen, aus Platzgründen, ohne Zweifel den Übergang vom traditionellen, meist mittels Kreuzschnitt angebrachten und in der Regel naturfarbenen sigillum impressum zum Hängesiegel. Wieder war es innerhalb der Kanzlei der für Neuerungen aufgeschlossene Notar Rainald G, der 1159 – also ebenfalls während des zweiten Italienzuges – zu dieser moderneren Form der Besiegelung griff. Vereinzelte Fälle von hängendem oder eingehängtem Siegel zuvor unter Konrad III. und Barbarossa erklärten sich offensichtlich aus dem Einfluß des Empfängers. Urkunden für westlichstes Reichsgebiet oder überhaupt für „ausländische“ Empfänger wie St. Remi in Reims folgten der im französischen Urkundenwesen schon seit geraumer Zeit beobachteten Vorgangsweise. Bis 1174 herrschte aber – zumindest im feierlichen Diplom – das aufgedrückte Siegel vor, um dann allerdings ziemlich abrupt aufgegeben zu werden. Was die Goldbulle betrifft, ist die tatsächliche Zahl ihrer Anwendung nicht mit voller Sicherheit auszumachen, da es aus den Siegelankündigungen vielfach nicht völlig eindeutig hervorgeht. Für Friedrich Barbarossa sind etwa 90 Fälle anzunehmen54.

Mit den besprochenen Ausfertigungsformen ist an sich all das gesagt, was in eine Typologie der deutschen Königs- bzw. Kaiserurkunde gehört. Anderes ist in der Kanzlei des Kaisers nicht heimisch geworden. Dies galt wohl auch für die litterae clausae. Ein Original liegt uns aus der Zeit Lothars III. vor, zwei aus der Friedrichs I.55 [p. 154] von einem weiteren haben wir Kunde56. Wir sehen die Bereitschaft Barbarossas, in romanisch sprechenden Reichsteilen in Ausnahmefällen – offenkundig unter Empfängereinfluß- Beurkundungsformen zuzulassen, die dortigen Rechtsgewohnheiten entsprachen. Mögen diese auch kaiserliche Rechtsakte beurkundet haben, Kaiserurkunden waren es keine. In erster Linie sind in Italien die sich damals verfestigenden jüngeren Notariatsinstrumente zu nennen. Die Monumenta – Edition hat 21 aufgenommen57. Die überwiegende Mehrzahl – vielfach in Beziehung mit dem kaiserlichen Hofgericht – datiert aus der Zeit nach dem Frieden von Venedig. Die meisten stammten vom kaiserlichen Pfalznotar Martinus Philippi aus Pavia. Die ältesten Beispiele integrierten Elemente des Diploms (Intitulatio, auch Invocatio) in das Instrument58. Einzelfälle sind weiters zwei Chirographe59, eine von Kaiser rogierte carta donationis60 und ein Assoziationsvertrag nach französischer Rechtsgewohnheit61. Dazu kommen vielfach mehr oder weniger formlose Niederschriften von Vertragsabmachungen. Sie wurden bekanntlich von JOSEF RIEDMANN im Detail untersucht62.

Nur mehr peripher sei für das Ende des zu behandelnden Zeitraumes – nach dem Herrschaftsantritt Heinrichs VI. im normanischen Königreich – die Berührung des kaiserlichen Diploms mit dem bodenständigen sizilisch – normannischen Urkundenwesen angesprochen, etwa das deutliche Eindringen der Aushändigungsformel, allerdings im Rahmen der Datierung63, wie auch die für Spätzeit Heinrichs VI. zu merkende zunehmende Tendenz, Mandat und Privileg zu verbinden, sogenannte „feierliche Mandate“ in sizilischen Tradition64. Insgesamt brachte diese kurze Zeitspanne damals noch keine fortdauernde Wirkung, die den Gesamteindruck und den formalen Aufbau der kaiserlichen Ausfertigungen verändert hätte. Dieser Problemkreis wird erst für die Kanzlei Friedrichs II. in extenso aufzugreifen sein. Das Urkundenwesen der Konstanze, wie wir aus den so eingehenden Untersuchungen von THEO KÖLZER nun endgültig wissen65, stand, zur Gänze von Kräften aus dem Südreich getragen, voll in normanischer Tradition, gelegentlich nur, insbesondere in der Anfangszeit, von „deutschen Gewohnheiten“ beeinflußt.

Um zum Ende zu kommen: Die kaiserliche Urkunde des 12. Jahrhunderts stand fest auf dem Boden der ererbten Tradition oder vielleicht sollte man sagen, im Banne dieser Tradition. Nur zörgernd öffnete sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte Neuerungen, die zeitgemäß waren und dem vermehrten Arbeitsaufwand Rechnung trugen, zugleich jedoch die alte Exklusivität des kaiserlichen Diploms weiter reduzierten. Weder festgefügte behördenhafte innere Strukturen in der Kanzleiarbeit noch klar umrissene, den unterschiedlichen rechtlichen Erfordernissen entsprechende Ausfertigungstypen wurden im erwünschten Ausmaß entwickelt. An Modernität und Schlagkraft blieb die kaiserliche Kanzlei nicht nur hinter der päpstlichen, sondern wohl auch hinter denen der aufstrebenden süd- und westeuropäischen Monarchien zurück, deren Urkundenwesen sich zweifellos damals schon in einem fortgeschritteneren Entwicklungstadium befand. Nichtsdestoweniger vermochte sie als „Herrschaftsinstrument“ des staufischen Kaisertums den ihr gestellten Aufgaben gerecht zu werden.

[p. 160]