DE LA MONOMANIE DES SORCIÈRES

LES « WITCHRAFT STUDIES » AUX ÉTATS-UNIS

Laurent Ferri

Conservateur-adjoint des livres rares et manuscrits, Kroch Library, Cornell University

« Comme conservateur de la bibliothèque de Cornell, il a été de ma responsabilité, durant les dix dernières années, d’aider à construire une collection sur la sorcellerie. Ma tâche n’est pas terminée, et il me reste beaucoup à apprendre. »

George L. Burr.

« The literature of witchcraft, », discours prononcé devant l’American Historical Association, 1890.

[ill. 2] Paolo Grillando, Tractat[us] de hereticis et sortilegijs…, Lyon, 1536 [détail de la page de titre] Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1565 G85 1536.

[ill. 2] Paolo Grillando, Tractat[us] de hereticis et sortilegijs…, Lyon, 1536 [détail de la page de titre] Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1565 G85 1536.

[ill. 1] Paolo Grillando, Tractat[um] de hereticis et sortilegijs…, Lyon, 1536 [page de titre]. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1565 G85 1536.

[ill. 1] Paolo Grillando, Tractat[um] de hereticis et sortilegijs…, Lyon, 1536 [page de titre]. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1565 G85 1536.

Partons d’une image, tirée du Tractatus de hereticis et sortilegiis de Paolo Grillando, paru en 1536. [ill. 1 and 2] Il s’agit probablement de la première représentation d’une conférence d’introduction à la démonologie pour un public universitaire. Cependant, ma propre conférence à l’École nationale des chartes, le 6 janvier 2011, ne portait pas sur les pratiques ensorcelantes, l’imaginaire de la sorcellerie, ou la persécution des sorciers en général, mais plutôt sur l’essor remarquable des witchcraft studies aux États-Unis depuis la fin du xixe siècle.

Une réflexion historiographique d’ensemble ayant été menée récemment par Jonathan Barry et Owen Davies1, j’ai pensé qu’il serait plus original, et plus raisonnable, d’utiliser comme fil directeur de mon exposé l’histoire passée, présente et à venir d’une collection de livres et de manuscrits sur la sorcellerie, souvent considérée comme la plus importante au monde, et dont je suis en charge à l’université Cornell (Ithaca, New York).

Le texte a d’abord été rédigé en anglais, pour une conférence donnée en 2010 à l’université Columbia de New York. J’ai essayé de le traduire au mieux, ce qui n’est pas évident pour certaines notions, à commencer par witchcraft studies, problème que l’on rencontre avec d’autres programmes d’études pluridisciplinaires importées du monde anglo-saxon, par exemple les gender studies ou les human rights studies. Pas plus qu’« études de genre » ou « études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire », « histoire critique de la sorcellerie » n’emporte vraiment l’adhésion. D’un autre côté, le français permet, il est vrai, d’éviter une féminisation excessive du phénomène – tandis qu’en anglais, « witch » est un terme perçu comme féminin, « a female-word »2.

Ma conférence à Columbia coïncida avec l’un des événements notables des élections sénatoriales de 2010 qui eut bizarrement pour objet « a witch » ; dans le Delaware – l’État du vice-président démocrate Joseph Biden –, la candidate du Tea Party et du Parti républicain se trouva au centre d’une polémique intense, du fait d’une erreur de jeunesse : elle s’était intéressée de vraiment trop près à la sorcellerie. Christine O’Donnell (née en 1969) s’en excusa dans un communiqué télévisé qui se voulait rassurant, mais qui parut inquiétant à beaucoup, surtout lorsque la candidate, vêtue de noir sur fond noir, crut bon de déclarer : « I’m not a witch… I’m you. » 3

Folklore politico-médiatique, dira-t-on ; il s’agit toutefois également d’un symptôme parmi d’autres de cette monomanie des sorcières qui caractérise les États-Unis. À ce titre, l’histoire de la « Cornell Witchcraft Collection » n’intéresse pas seulement les démonologues et les bibliophiles.

On peut distinguer quatre périodes dans l’histoire de la collection.

La première va de la fondation de l’université en 1865 au début des années 1920. Elle est dominée par deux fortes personnalités d’historiens-collectionneurs, Andrew Dickson White et George Lincoln Burr, dont la formation intellectuelle, mais aussi les convictions et les préjugés, expliquent les choix de collecte et d’interprétation.

La période suivante, qui va de 1923 à 1962, est caractérisée par un ralentissement des acquisitions, du fait de la crise économique puis de la seconde guerre mondiale, qui privent la bibliothèque de budgets et de conservateurs : les universitaires américains ont tendance à laisser l’histoire de la sorcellerie européenne aux auteurs « grand public », et se concentrent plutôt sur l’Amérique de la période coloniale et sur les études d’histoire régionale.

La troisième période, de 1962 à la fin des années 1990, voit l’acquisition du fonds Kurt Seligmann – dont l’histoire mérite d’être racontée brièvement – et les premiers efforts pour rendre la collection de Cornell plus accessible aux chercheurs, par le biais d’un catalogue imprimé (1977) remplaçant le fichier manuel enrichi depuis les années 1890 et d’une campagne de microfilmage entamée en 1983. L’influence de la « contre-culture », qu’elle soit féministe (parfois lesbienne) ou néo-païenne (parfois « new age ») se fait sentir à partir des années 1970.

Depuis les années 1990, enfin, la « Witchcraft Collection » qui existe de manière croissante sur Internet, s’ouvre de plus en plus aux cultures non-européennes, et aux représentations des sorcières dans la culture populaire : cinéma, télévision, publicité.

Pourquoi une collection Witchcraft à Cornell ?

[ill. 3] Andrew Dickson White en 1885. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Archives de l’université.

[ill. 3] Andrew Dickson White en 1885. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Archives de l’université.

[ill. 4] La « Andrew Dickson White Library » vers 1900. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Archives de l’université.

[ill. 4] La « Andrew Dickson White Library » vers 1900. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Archives de l’université.

La collection « sorcellerie » est encore parfois appelée « The White Collection » – et il est indéniable qu’Andrew Dickson White a joué un rôle déterminant dans sa constitution de son « noyau historique »4. White (1832-1918) [ill. 3] était une personnalité multiple et extrêmement importante aux États-Unis dans la seconde moitie du xixe siècle : éminent professeur et pédagogue, premier président de l’American Historical Association (1884-1885), bibliophile et mécène, sénateur de l’État de New York, deux fois ambassadeur des États-Unis en Russie puis en Allemagne (1892-1902), il est surtout connu aujourd’hui comme le co-fondateur et premier président de Cornell. Il est de bon ton aujourd’hui de plaisanter sur le fait que la nouvelle université d’excellence est située « au milieu de nulle part » : mais en 1865, les élites innovantes pensaient que la région entre New York et Buffalo était une nouvelle frontière, promise à une expansion extraordinaire du fait des moyens de transport et de communication modernes, et de l’essor de communautés modèles – Ezra Cornell, qui donna le terrain et l’essentiel de l’argent, était lui-même un quaker austère et grand travailleur, et un pionnier de l’industrie télégraphique. Ezra Cornell et Andrew D. White ont voulu une institution mixte et sans affiliation religieuse, un « asile de liberté pour la science » et un lieu de formation des futurs cadres du développement économique et civique de la nation. L’institution est largement pensée sur le modèle humboldtien, avec au centre la bibliothèque [ill. 4 – la bibliothèque d’A. D. White vers 1900], nécessairement encyclopédique, afin de remplir le contrat contenu dans la devise de l’université : « Any person, any study » (tout type d’étude pour tout un chacun).

On peut se demander pourquoi l’une des premières collections de livres anciens et de manuscrits fut une « witchcraft collection », à laquelle White pensa dès 1860 – sous la forme d’une collection privée conservée dans sa maison de fonction, aujourd’hui le siège de la Society for the humanities [ill. 5], collection qu’il mit à la disposition des professeurs, puis légua à l’université.

[ill. 5] La maison de Andrew Dickson White à Cornell, dans son état actuel.

[ill. 5] La maison de Andrew Dickson White à Cornell, dans son état actuel.Source : Wikipedia.

Il faut certes faire la part du fameux pragmatisme américain. Au sein de l’Ivy League, ce club très élitiste des meilleures universités américaines, Cornell est « the baby ». Elle ne saurait avoir de plus belles collections que Harvard (1635), Yale (1702) ou Columbia (1754), sauf à identifier certaines « niches », comme l’étude de la sorcellerie.

Mais la motivation principale est, n’en doutons pas, fortement idéologique. Depuis l’enfance, A. D. White était fasciné par les récits d’inquisition et de bûchers, qu’ils fussent de Walter Scott, de Mark Twain (The prince and the Pauper, 1881 ; Personal Recollections of Joan of Arc, 1896) ou de Charles Kingsley – Westward Ho, 1855, est, dira-t-il dans ses mémoires, « le livre qui a eu le plus d’influence sur moi ». Ces lectures ont inspiré au jeune intellectuel libéral protestant une répulsion définitive pour toutes les formes de fanatisme religieux, et l’allergie s’est renforcée lors de la condamnation du libéralisme et du rationalisme dans le Syllabus (1864) et après la définition du dogme de l’infaillibilité papale en 1870 sous Pie IX. Au bagage conceptuel des Lumières, White ajoutait le nouveau credo scientifique, et il devint le théoricien du « conflit inévitable » de la science et de la religion traditionnelle, d’abord dans son discours de 1869 devant la Cooper Union for the advancement of science, puis dans son article « Les champs de bataille de la science »5 et surtout dans son Histoire de la lutte entre la science et la théologie [dans le monde chrétien], très lue et très commentée aux États-Unis dès sa parution en 1876, et traduite en français en 1899 par le docteur Henri de Varigny (1855-1934), chroniqueur scientifique pro-darwinien au Journal des débats, ami d’Ernest Lavisse et de Marcellin Berthelot. Dans cette « guerre des idées », la bibliothèque sert d’arsenal contre l’obscurantisme religieux, et la persécution des sorcières vient prouver les méfaits du « contrôle théologique » des esprits et de la non-séparation des pouvoirs entre l’Église et l’État.

Il faut garder à l’esprit qu’au milieu du xixe siècle, les exécutions de sorciers n’étaient pas de l’histoire si ancienne que ça – c’était une affaire de deux ou trois générations. La chronologie (incomplète) est la suivante. En juillet 1840, le dernier grand pingouin des îles britanniques est massacré sur l’îlot de Stac an Armin en Écosse : trois marins armés de bâtons pensaient que l’animal était en fait une sorcière, responsable d’une terrible tempête6 ! [ill. 6] En 1874, un tribunal de San Jacobo au Mexique condamne au bûcher un père et son fils, accusés d’avoir ensorcelé un villageois7. En 1875, une femme est tuée par un déséquilibré dans le village de Long Compton (Warwickshire, Angleterre), au motif qu’elle est une sorcière – événement connu de White, puisque relaté dans le livre de William H. Davenport dont il possède un exemplaire8. En 1895, encore, une Irlandaise nommée Bridget Cleary est brûlée vive avec de la paraffine par son mari, convaincu par le gourou de la famille qu’il fallait expulser de son corps la sorcière qui la possédait – une histoire largement couverte par le New York Times9. Le folkloriste Cecil Williamson (1909-1999) raconte qu’en 1915, alors qu’il passait les vacances d’été chez un oncle dans le Devon (Angleterre), il vit des fermiers du village déshabiller une vieille femme suspecte pour trouver des « marques du diable » sur son corps10. Aux États-Unis, le renouveau pentecôtiste s’accompagna de phénomènes de possession et d’exorcismes publics, par exemple à Los Angeles entre 1906 and 191511. White avait beau affirmer que le règne de la science mettrait fin prochainement à celui qu’il désignait avec ironie comme « the Prince of the power of the air »12, partout le « hurlement du loup » se faisait encore entendre, et les savants austères de Cornell University étaient déterminés à lui opposer la raison scientifique, telle qu’on l’enseignait dans les « colleges » laïcs13.

[ill. 6] Walton Ford, The Witch of St. Kilda, 2005, 37,5 cm x 50 cm. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, QL705.P42+++.

[ill. 6] Walton Ford, The Witch of St. Kilda, 2005, 37,5 cm x 50 cm. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, QL705.P42+++.

La constitution de la « Cornell Witchcraft Collection » participait donc initialement de cette croyance dans le progrès illimité de la science et de la démocratie, croyance typique du xixe siècle. La coloration antireligieuse n’était cependant pas aussi nette à Cornell que dans le cas de Charles Henry Lea (1825-1909), héritier d’une grande maison d’édition de Philadelphie et historien, qui au même moment assemblait une collection extraordinaire de documents sur l’histoire de l’Inquisition en Italie et en Espagne. Certes, le très germanophile White sympathisait avec le théologien luthérien, député au Landtag de Prusse et historien de la sorcellerie Wilhelm Soldan, auteur d’une Geschichte der Hexenprozesse aus den Quellen dargestellt (Stuttgart, 1843), et avec son gendre le pasteur Heinrich Heppe, tous deux partis en guerre contre l’Église romaine au nom du Kulturkampf14. Certes, il admirait les travaux de l’archiviste de Cologne Joseph Hansen (1862-1943), traducteur en allemand de Lea, et pour qui les bûchers étaient inspirés par l’Église médiévale. Mais il avait l’honnêteté d’admettre que le temps fort de la persécution de masse avait eu lieu après le Moyen Âge et que les protestants avaient pris plus que leur part dans les horreurs de la persécution.

Raisons tactiques, raisons idéologiques. Il existait enfin une motivation de type « historiographique ». À Cornell, on étudierait « l’histoire totale du peuple » préconisée par Jakob Burckhardt (1818-1897) dans des ateliers et des « séminaires », sur documents originaux, afin d’apprendre l’histoire « wie es eigentlich gewesen ist », selon la célèbre formule de Leopold Ranke. [ill. 7] Et Jules Michelet ? [ill. 8] En 1863, à Paris, White avait acquis la première édition expurgée de La sorcière [ill. 9] et nous avons conservé ses impressions mitigées : « Ouvrage erratique – plein des fantaisies et du génie de Michelet. En tant que contribution à l’histoire des superstitions par lesquelles est passée et passe encore l’humanité, c’est un livre important »15.

[ill. 7] Leopold von Ranke.

[ill. 7] Leopold von Ranke.Source : Wikipedia.

[ill. 8] Jules Michelet. Source : Wikipedia.

[ill. 8] Jules Michelet. Source : Wikipedia.

[ill. 9] Jules Michelet, La Sorcière, 1862, exemplaire annoté par Andrew Dickson White. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1569. M62 1862.

[ill. 9] Jules Michelet, La Sorcière, 1862, exemplaire annoté par Andrew Dickson White. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1569. M62 1862.

La naissance d’une collection (1865-1922)

Tout d’abord, White recruta un jeune assistant, George Lincoln Burr (1861-1942) [ill. 10]. Passionné de « witchcraft » depuis qu’il avait lu, à quinze ans, Superstition and Force de Henry Charles Lea16, Burr estimait que la sorcellerie était au fond « une superstition des savants, non du vulgus pecum, même si l’on pourrait parler d’hybride de théologie savante et de superstition vulgaire »17. Il sous-estimait l’importance des croyances paysannes, minimisait l’implication de communautés entières, y compris les parents et les voisins, dans la persécution des sorciers, accentuait l’aspect pathologique de l’expérience religieuse, niait enfin la nécessité pour des sociétés traditionnelles de se défendre contre certaines transgressions sexuelles (inceste, avortement, pédophilie, bestialité) et contre les subversions de l’ordre théologico-politique18.

[ill. 10] George Lincoln Burr, portrait au crayon et à l’encre de Chine, 28 cm x 22 cm. Cornell University, Uris Library.

[ill. 10] George Lincoln Burr, portrait au crayon et à l’encre de Chine, 28 cm x 22 cm. Cornell University, Uris Library.Burr fut envoyé à Paris – il indique dans une lettre avoir le projet de suivre des cours de paléographie à l’École des chartes – puis en Allemagne, pour apprendre les sciences auxiliaires de l’histoire. On a du mal aujourd’hui à se représenter le prestige mondial de la culture allemande avant 1914. À Cornell, il était impossible d’étudier la chimie, l’électricité ou l’histoire sans connaître l’allemand. L’illustre Ranke était un modèle pour les historiens des États-Unis19 et, lorsqu’il mourut en 1886, un de ses anciens disciples américains fit transporter et réinstaller à ses frais l’intégralité du mobilier de son bureau dans la bibliothèque de son alma mater, Syracuse University, non loin d’Ithaca. Burr était, lui, éperdu d’admiration devant Oskar Leopold von Gebhardt (1844-1906), directeur de la bibliothèque universitaire et professeur de paléographie et de diplomatique à l’université de Leipzig. Il travailla d’arrache-pied et, en un temps record, devint une autorité en matière d’édition de sources ayant trait à la sorcellerie20. Bien qu’il n’ait jamais terminé sa thèse sur Dietrich Flade, Burr fut nommé en 1892 professeur d’histoire médiévale à Cornell, à trente et un ans. Il ne sépara jamais sa pratique d’archiviste bibliothécaire et sa pratique d’historien : « La collecte de ces livres et de manuscrits a été l’œuvre d’un historien […]. Le simple bibliographe se laisse prendre aux titres […]. [Il est attentif à] tout ce qui fait référence au sujet sur la page de titre, alors qu’une grande partie n’est que de la foutaise […] Seul le savant bien formé ira fureter pour lever le riche matériau, souvent le plus précieux, dans des livres en apparence hors sujet »21.

Ayant amassé tout ce savoir, White et Burr pouvaient monter des « buying expeditions » en Europe, avec toujours à portée de la main leur exemplaire de la Bibliotheca magica et pneumatica oder wissenschaftlich geordnete Bibliographie der wichtigsten in das Gebiet des Zauber-, Wunder-, Geister- und sonstigen Aberglaubens vorzüglich älterer Zeit einschlagenden Werke, de Johann Georg Theodor Grässe (1814-1885). Leur terrain de chasse principal entre 1885 et 1905 fut l’Allemagne, où A. D. White servit comme ambassadeur des États-Unis entre 1897 et 1902. Hexenwahn et Hexenverfolgung avaient fait plus de 10 000 victimes entre 1560 et 1670 – chiffre à comparer avec les douze femmes exécutées pendant toute l’histoire du Portugal, et les dix-neuf « sorcières » pendues à Salem en 1692. La faute en revient largement à Luther et Calvin, avec leur obsession des « putains du diable ». [ill. 11]

[ill. 11] Portrait de Luther (vraisemblablement prononçant son fameux sermon Von dem unrechten Mammon), 1522. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Luther Collection [Portraits].

[ill. 11] Portrait de Luther (vraisemblablement prononçant son fameux sermon Von dem unrechten Mammon), 1522. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Luther Collection [Portraits].White et Burr achetaient tout ce qui les intéressait – et l’on pouvait quasiment tout acheter (même des cloîtres entiers22, même Jumbo l’éléphant23 !) dans l’Europe d’avant 1914. Rappelez-vous l’ambassadeur William B. Ottis, qui fait l’acquisition d’un manoir hanté, dans Le Fantôme de Canterville d’Oscar Wilde : « J’arrive d’un pays moderne, où nous pouvons avoir tout ce que l’argent peut acheter […]. S’il y avait encore un vrai fantôme en Europe, croyez-moi, nous aurions bientôt fait de nous l’offrir pour l’exposer dans un de nos musées, ou le promener sur les routes comme un phénomène de foire ». A. D. White et son fidèle Burr, qui se présente volontiers comme « a witch-hunter in the book-shop », sont un peu animés de cette même mentalité : ils pensent qu’il faut collecter les contes à dormir debout (et à brûler des innocents) de la « vieille Europe ».

En juin 1886, la bibliothèque municipale de Trèves accepta de vendre à White, en plus de la charte municipale de 1512, l’exemplaire du Fortalitium fideli du franciscain Alphonsus de Spina (1465) de l’abbaye de Saint-Maximin, confisqué au moment de l’occupation par les Français à l’époque de la Révolution, soit le premier livre imprimé contenant une description vraiment détaillée de la sorcellerie [ill. 12]. En décembre 1898, il acquit, par l’intermédiaire du libraire Josef Baer, le dossier presque complet du procès en sorcellerie de sœur Maria Renata Sänger von Mossau (1680-1749), accusée d’avoir empoisonné l’âme et le corps de plusieurs nonnes de son couvent d’Unterzell, près de Würzburg, et dont l’exécution publique en 1749 fut la dernière de ce genre en Europe24. Le 15 novembre 1899, le précieux dossier était déposé sur le bureau de White à l’ambassade des États-Unis à Berlin25.

[ill. 12] Alphonso de Espina, Fortalitium Fidei, Strasbourg : 1471, annotations de George Lincoln Burr (1886).

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BT100.A45 1471 ++.

[ill. 12] Alphonso de Espina, Fortalitium Fidei, Strasbourg : 1471, annotations de George Lincoln Burr (1886).

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BT100.A45 1471 ++.Les deux amis étaient particulièrement friands de tout ce qui concernait l’implication d’universitaires dans les persécutions de sorciers et de sorcières. En 1904, Burr écrit à Charles Lea : « Ce qui m’intéresse le plus, c’est l’effort des adversaires de la persécution, et pour le comprendre, je pense qu’il est nécessaire d’étudier dans toute sa complexité la mentalité des persécuteurs envers les hérétiques »26. Dès 1885, il avait acheté les actes, puis réalisé une transcription paléographique du procès de Dietrich Flade, recteur de l’université de Trèves et conseiller juridique du prince-archevêque, qui dénonça les excès de la persécution, et le paya de sa vie [ill. 13]. Pour White, il devient « the most eminent of the German victims of the persecution », une véritable figure d’identification. Certainement, il surestimait ici l’influence des intellectuels : Britta Gehm a ainsi démontré récemment que la deuxième vague de persécutions à Bamberg (1616-1619) fut arrêtée par le chancelier Georg Haan, non pas tant à la suite d’une courageuse « bataille d’idées » qu’en raison du coût élevé des procès et du désordre qu’ils provoquaient27.

La passion du collectionneur est perceptible dans les échanges de lettres entre White et Burr. Le 10 mars 1893, le premier, alors ambassadeur en Russie, écrivait au second :

« Mon cher ami,

Voulez-vous faire passer à Théodore Bacon, de Rochester, une copie de mon ex-libris ? […] Cela me fait penser : où en sont les catalogues sur la sorcellerie, et la Révolution française ? Je commence à m’impatienter à leur sujet. »

[ill. 13] Dernières lignes des actes du procès du juriste Dietrich Flade, condamné à être étranglé puis brûlé pour avoir protesté contre les excès de la « chasse aux sorciers», 1589.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Archives 4620 Bd. Ms. 21++.

[ill. 13] Dernières lignes des actes du procès du juriste Dietrich Flade, condamné à être étranglé puis brûlé pour avoir protesté contre les excès de la « chasse aux sorciers», 1589.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Archives 4620 Bd. Ms. 21++.La réponse de Burr parvint le 31 août :

« Monsieur White,

Le Guide des sources de la Révolution française est presque achevé […]. Les livres de Rosenthal sont arrivés aujourd’hui […]. Un ensemble remarquable […]. Pour le colis de ce matin et les télégrammes échangés, la facture s’élève à 117,23 $. J’ai assez d’argent pour payer sur mes propres fonds – mon salaire de bibliothécaire pour 1892-1893 y est passé »28.

Le résultat d’un tel dévouement, d’une telle passion, est impressionnant. En 1894, Burr estimait, sans ironie, que Cornell University possédait désormais presque tous les « important books on witchcraft, except things so rare that it is almost futile to look for them »29. En 1922, il prit sa retraite comme bibliothécaire, mais supervisait encore l’arrivée à Cornell de la collection de Boenno Loewy, un avocat new-yorkais qui avait choisi Cornell parce qu’elle était une université sans affiliation religieuse. La donation comprenait quatre éditions rares du Malleus maleficarum[ill. 14] 30 – le seul manuel de persécution alors disponible en traduction allemande (1906) et anglaise (1928), et pour cette raison longtemps populaire et considéré, bien à tort, comme « typique » des positions et des pratiques de l’Inquisition catholique –, la première dissertation historique sur les procès de sorcellerie de Christian Thomasius, en qui White voyait « the greatest and bravest German between Luther and Lessing » parce qu’il avait déconstruit « la fable d’une secte des sorcières […] apparue en Italie vers 1400 » et la collection complète d’un journal satirique, Uhuhu, publié à Erfurt entre 1785 et 1792 et moquant les croyances populaires et le « folklore » entourant les sorcières. [ill. 15]

[ill. 14] Malleus maleficarum, Spire : Peter Drach, 1487.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1569.A2 I59 1487 +.

[ill. 14] Malleus maleficarum, Spire : Peter Drach, 1487.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1569.A2 I59 1487 +.

[ill. 15] Georg Adam Keyser, Uhuhu, oder Hexen-, Gespenster-, Schatzgräber und Erscheinungsgeschichten, Erfurt, 1785.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1563 K64.

[ill. 15] Georg Adam Keyser, Uhuhu, oder Hexen-, Gespenster-, Schatzgräber und Erscheinungsgeschichten, Erfurt, 1785.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1563 K64.L’atonie des acquisitions (1923-1962)

Puis, presque plus rien de notable ne se produit entre 1923 et 1962. La crise de 1929 entraîna de sévères coupes budgétaires. La guerre priva en outre Cornell de conservateurs entre 1941 et 1945. Maism surtout, les successeurs de Burr manquèrent totalement d’initiative. Cornell laissa ainsi passer l’exceptionnelle collection de littérature « gothique » de Michael Sadler, vendue à l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill (1938) et à l’université de Californie à Los Angeles (1951) – pas assez sérieux ! En outre, l’intérêt des historiens s’était déplacé de l’Europe vers la Nouvelle Angleterre dont les sources primaires de l’histoire se trouvaient principalement dans le Massachusetts.

Pendant trente ans, la sorcellerie devint un sujet de conversation et de comparaison politiques, en particulier au moment du maccarthysme, dénoncé comme une nouvelle « chasse aux sorcières » par Arthur Miller en 1953 dans sa pièce de théâtre The crucible.[ill. 16] ette analogie fut durablement utilisée aux États-Unis31. Au pire, c’est un sujet de dérision : on se moque ainsi du livre maladroit de l’égyptologue anglaise Margaret Murray, The witch cult in Western Europe paru en 1921 et qui se vend comme des petits pains. En tout cas, « the history of witchcraft » n’est plus vraiment un sujet de recherche universitaire.

C’est pourquoi, en juillet 1958, les bibliothécaires sont surpris de faire la connaissance d’un monsieur à lunettes qui annonce qu’il viendra passer tous ses étés avec sa femme à Ithaca – il tiendra parole, entre 1958 et 1985. Il s’agissait de Rossell Hope Robbins [ill. 17], spécialiste d’anglais médiéval et « independent scholar » subventionné par la Modern Language Association (MLA) et la Fondation Ford. Passionné de witchcraft studies, Robbins publie en 1959 une Encyclopédie de la sorcellerie et de la démonologie, encore utile par son iconographie, mais fatigante par ses superlatifs moralisateurs, et surtout trop dépendante des traductions fautives de l’excentrique Montague Summers, un catholique intégriste obsédé par le sexe, les vampires et la nouvelle hérésie que représente à ses yeux le communisme. P. G. Maxwell-Stuart a excellemment souligné les approximations lourdes de conséquences commises par Allen Ashwin et Montague Summers. Par exemple, ils traduisaient malefici et necromanci par witches, et daemon (quel que soit son nom) par the Devil. Leur traduction en anglais du Malleus maleficarum (publiée en 1928) « domina pourtant les witchcraft studies dans leur version anglo- et fémino-centrique jusqu’à une période récente »32. Pour des historiens qui dépendaient de cette traduction, comme Robbins ou Hugh Trevor-Roper (1914-2003), la « sorcellerie » n’était qu’une machine de destruction aux mains des prêtres, « la politique officielle des Églises, catholique et protestante […], inférieure moralement au fascisme, au sens où le clergé toléra et conduisit les persécutions au nom du christianisme »33.

[ill. 16] Affiche pour la pièce d’Arthur Miller The Crucible, 1953, 117 cm x 160 cm.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft, Poster 3.

[ill. 16] Affiche pour la pièce d’Arthur Miller The Crucible, 1953, 117 cm x 160 cm.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft, Poster 3.

[ill. 17] Rossell Hope Robbins (1912-1990) dans sa bibliothèque personnelle.

Source : www.library.rochester.edu

Copyright © 1998-2011 University of Rochester Libraries. All Rights Reserved.

[ill. 17] Rossell Hope Robbins (1912-1990) dans sa bibliothèque personnelle.

Source : www.library.rochester.edu

Copyright © 1998-2011 University of Rochester Libraries. All Rights Reserved.De l’acquisition de la collection Seligmann aux influences de la contre-culture américaine (1962-1990)

[ill. 18] Kurt Seligmann, La Sorcière, lithographie, 38 cm x 29 cm, 1934.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, bureau du conservateur adjoint.

[ill. 18] Kurt Seligmann, La Sorcière, lithographie, 38 cm x 29 cm, 1934.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, bureau du conservateur adjoint.Robbins labourait la collection existante dans tous les sens, mais elle ne sortit de sa torpeur qu’en 1962, lorsqu’un ensemble exceptionnel de livres rares apparut sur le marché : Kurt Seligmann, peintre, graveur, auteur de La sorcière (1934) [ill. 18] et d’Initiation (1946), décorateur de théâtre, professeur d’arts plastiques à Brooklyn et bibliophile, surnommé « l’expert en magie du groupe surréaliste », s’était probablement suicidé dans sa ferme de Sugar Loaf, et sa bibliothèque ésotérique était à vendre. En 1935, Seligmann avait épousé à Paris Arlette Paraf, nièce du richissime marchand et historien d’art Georges Wildenstein. Les époux avaient emménagé dans une « maison cubiste » d’André Lurçat au 1, Villa Seurat dans le 14e arrondissement – Henry Miller écrivit Tropique du Cancer au numéro 18 (« Villa Borghèse »). En septembre 1939, ils quittèrent la France, et s’ils relâchèrent leurs iguanes dans le Parc Montsouris, ils partirent avec l’essentiel de leur bibliothèque [[ill. 19] ex libris de Kurt Seligmann.]

Seligmann fut sans doute le premier surréaliste à s’installer à New York – ce qui ne l’empêcha pas de faire quelques achats à la vente « Bibliotheca esoterica » organisée par Dorbon Aîné à Paris en 1940, via un agent. De 1940 à 1961 il vécut avec sa femme dans un magnifique immeuble de style « beaux-arts », Bryant Park Studios.[ill. 20] Ils avaient comme voisins Edward Steichen, Winslow Homer, William Merritt Chase et Fernand Léger, et comme invités le tout New York, en particulier la colonie surréaliste. Sur une photographie prise en juin 1942, on reconnaît Kurt Seligmann en compagnie de Peggy Guggenheim, Max Ernst, André Breton, Fernand Léger, Berenice Abbott, Leonora Carrington, Marcel Duchamp, Piet Mondrian. [ill. 21]

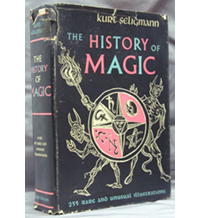

Tout en continuant de produire des lithographies et des eaux-fortes sur ses propres presses, Seligmann publia en 1948 The Mirror of Magic [ill. 22]. À sa mort, les livres dont il s’était servi pour sa documentation furent confiés à Sotheby’s et la maison de vente contacta immédiatement le conservateur de la Cornell Witchcraft Collection, Felix Reichmann. [ill. 23]

[ill. 19]Ex-libris de Kurt Seligmann. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft Collection.

[ill. 19]Ex-libris de Kurt Seligmann. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft Collection.

[ill. 20]Bryant Park Studios à Manhattan.

[ill. 20]Bryant Park Studios à Manhattan.

[ill. 21] Membres du groupe surréaliste réunis dans l’appartement new-yorkais de Peggy Guggenheim en 1942.

Source : The ArtBlog.org [photographe inconnu]

[ill. 21] Membres du groupe surréaliste réunis dans l’appartement new-yorkais de Peggy Guggenheim en 1942.

Source : The ArtBlog.org [photographe inconnu]

[ill. 22] Kurt Seligmann, The History of Magic, New York, 1948, exemplaire personnel de Kurt Seligmann.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1589.S46 1948+.

[ill. 22] Kurt Seligmann, The History of Magic, New York, 1948, exemplaire personnel de Kurt Seligmann.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1589.S46 1948+.

[ill. 23]Portrait de Felix Reichmann, s. d. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, archives de l’université.

[ill. 23]Portrait de Felix Reichmann, s. d. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, archives de l’université.

[ill. 24] Ulrich Molitor, De lamiis et phitonicis mulieribus, Strasbourg : Johann Prüss, 1493.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1569.A2 M72 1493.

[ill. 24] Ulrich Molitor, De lamiis et phitonicis mulieribus, Strasbourg : Johann Prüss, 1493.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1569.A2 M72 1493.Reichmann était né à Vienne, où ses parents avaient fondé en 1896 la librairie Aloïs Reichmann Buchhandlung und Antiquariat spécialisée en histoire de l’art, musique et histoire locale. Lui-même titulaire d’un doctorat en archéologie médiévale, et monarchiste bon teint, il avait le malheur d’être juif au moment de l’Anschluss et fut envoyé dans les camps de concentration de Dachau puis de Buchenwald. Il en fut libéré après onze mois de détention à la condition de céder la librairie à l’un de ses employés « aryens » et félons, et de quitter son pays pour toujours. Il vint aux États-Unis, devint l’archiviste de la Lancaster County historical Society puis obtint un diplôme de bibliothécaire (MLS) de l’université de Chicago. En 1947, Stephen McCarthy, ancien assistant director of libraries at Columbia University nouvellement nommé Cornell librarian, le recruta comme « chef des services techniques », lui confiant de facto la responsabilité des collections anciennes de la bibliothèque dont le conservateur en titre, un professeur d’anglais de la vieille école, se désintéressait.

Reichmann se délecta de la liste de Sotheby’s : 240 titres, dont l’un des deux exemplaires connus du De lamiis d’Ulrich Molitor en allemand [ill. 24] – le premier livre imprimé à contenir une image de sorcières volant sur un balai (1493) ; la seconde édition de La démonomanie des sorciers (1582) et l’édition allemande de 1693 avec son célèbre frontispice ; un exemplaire du rapport du terrible envoyé de Henri IV au Pays Basque, Pierre de l’Ancre, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons (1613), avec sa fameuse planche détaillant « le sabbat des sorcières », ce crime de lèse-majesté autant que de lèse-religion [ill. 25]; un étonnant volume produit au xviiie siècle en Allemagne, contenant un almanach, des planches d’astrologie, diverses incantations et recettes magiques, et plus de 300 dessins… [ill. 26] Dans son rapport au directeur de la bibliothèque, il écrivit :

« Nous n’en croyons pas nos yeux. Alors que nous étions incapables, depuis des années, d’ajouter quoi que ce soit à nos incomparables collections, nous découvrons maintenant dans la bibliothèque de M. Seligmann non pas quelques livres, mais 181 ouvrages sur la sorcellerie et la magie qui ne sont pas à Cornell [59 font doublon.] Nous ne pouvions soupçonner que nos lacunes étaient si nombreuses [remarque intéressante, en écho à note triomphale de Burr en 1894.] Et même si nous en avions eu idée, nous n’aurions jamais pu espérer avoir l’occasion de combler ces lacunes […] Permettre que la collection Seligmann aille à une autre bibliothèque serait mettre en jeu la suprématie reconnue à Cornell dans ce domaine. Ajouter Seligmann [sic] à notre propre collection placerait peut-être Cornell en tête à tout jamais »34.

[ill. 25] Pierre de Lancre, Tableau de l’Inconstance des mauvais anges et démons. Où il est amplement traité des sorciers, et de la sorcellerie. Livre très-utile et nécessaire non seulement aux juges, mais à tous ceux qui vivent sous les lois chrétiennes. Avec un discours contenant la procédure faite par les Inquisiteurs d’Espagne et de Navarre, à cinquante-trois magiciens, apostats, juifs et sorciers, en la ville de Logrogne en Castille, le 9 novembre 1610. En laquelle on voit combien l’exercice de la justice en France est plus juridiquement traité, et avec de plus belles formes qu’en tous autres empires, royaumes, républiques et états, Paris : chez Nicolas Buon, 1613, planche, 33 cm x 42 cm.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1522.L25 1613.

[ill. 25] Pierre de Lancre, Tableau de l’Inconstance des mauvais anges et démons. Où il est amplement traité des sorciers, et de la sorcellerie. Livre très-utile et nécessaire non seulement aux juges, mais à tous ceux qui vivent sous les lois chrétiennes. Avec un discours contenant la procédure faite par les Inquisiteurs d’Espagne et de Navarre, à cinquante-trois magiciens, apostats, juifs et sorciers, en la ville de Logrogne en Castille, le 9 novembre 1610. En laquelle on voit combien l’exercice de la justice en France est plus juridiquement traité, et avec de plus belles formes qu’en tous autres empires, royaumes, républiques et états, Paris : chez Nicolas Buon, 1613, planche, 33 cm x 42 cm.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1522.L25 1613.

[ill. 26] Dessin extrait d’un album de 389 pages contenant différentes observations et descriptions ayant trait aux démons, à l’astrologie, aux influences célestes, etc. Allemagne, xviie siècle. Le visage du démon est toujours passé au noir. 10 cm x 11 cm.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft Archives 4620 Bd. Ms. 1.

[ill. 26] Dessin extrait d’un album de 389 pages contenant différentes observations et descriptions ayant trait aux démons, à l’astrologie, aux influences célestes, etc. Allemagne, xviie siècle. Le visage du démon est toujours passé au noir. 10 cm x 11 cm.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft Archives 4620 Bd. Ms. 1.Bien sûr, il est tentant de déceler dans l’intérêt de Reichmann pour la sorcellerie une raison personnelle : le fait qu’il avait lui-même été une victime des préjugés et des persécutions antisémites de la part de fanatiques extrêmement bien organisés. De fait, dans les années 1950-1960, le parallèle entre Hexenwahn et Antisemitismus devint des plus communs, en particulier en Allemagne avec l’essai de Golo Mann35 et le livre de Kurt Baschwitz, un des deux experts chargés d’expertiser le journal d’Anne Frank en 1959, par ailleurs auteur d’un livre sur les procès en sorcellerie paru en 1963 – et ceci, bien que de nombreux nazis, en particulier Heinrich Himmler (qui pensait descendre d’une « pure aryenne » exécutée pour sorcellerie, Margarete Himbler) et Alfred Rosenberg, aient eu, ô surprise, une opinion positive des « sorcières »36. [ill. 27]

En septembre 1962, Cornell acheta la collection Seligmann pour 29 000 $ – soit l’équivalent du prix payé pour une superbe James Joyce Collection comprenant le seul manuscrit connu de son premier recueil de poèmes, Chamber music ; le tapuscrit de la première version de Portrait of the artist as a young man ; des esquisses de Dubliners et Ulysses ; et une cinquantaine de lettres à lui adressées par Ezra Pound. Également à titre de comparaison, l’ensemble des manuscrits et de la correspondance de l’artiste et écrivain Wyndham Lewis (1992-1957) offerts à Cornell par l’industriel du shampooing et des lotions capillaires William G. Mennen en 1959-1960, fut estimé à 32 000 $37.

[ill. 27] Couverture d’un manuel d’instructions pour enseignants en Allemagne (1937), contenant un dossier sur la persécution indue des sorcières par les Églises et par les Juifs [cf. ill. 24].

Collection privée, Ithaca, NY.

[ill. 27] Couverture d’un manuel d’instructions pour enseignants en Allemagne (1937), contenant un dossier sur la persécution indue des sorcières par les Églises et par les Juifs [cf. ill. 24].

Collection privée, Ithaca, NY.

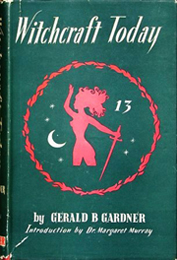

[ill. 28] Gerald B. Gardner, Witchcraft Today, avec une introduction par Margaret Murray, Londres et New York, 1954.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1571.G226.

[ill. 28] Gerald B. Gardner, Witchcraft Today, avec une introduction par Margaret Murray, Londres et New York, 1954.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1571.G226.

[ill. 29] Doreen Valiente à Brighton, en 1962.

Source : Wikipedia.

[ill. 29] Doreen Valiente à Brighton, en 1962.

Source : Wikipedia.Reichmann avait cependant une approche assez traditionnelle de l’histoire de la sorcellerie. Celle-ci fut dérangée dans les années 1966-1975 par l’irruption de la contre-culture. À la suite des publications de l’occultiste Gerald Gardner (1884-1964), Witchcraft Today (1954) [ill. 28], et de sa disciple Doreen Valiente (1922-1999), Where Witchcraft Lives (1962) [ill. 29],la sorcellerie revint en force, sous la forme d’un néo-paganisme hippie et d’une « spiritualité féminine » conquérante. Différents groupes aux États-Unis se mirent soudainement à tenir des discours enflammés (si je puis dire) sur les sorcières comme « femmes non-conformistes » opprimées par la domination masculine, et même la « science masculine » – le succès des « médecines par les plantes », ou de certaines méthodes d’accouchement sans douleur, s’accompagna souvent, dans les années 1970, d’une revalorisation et d’une idéalisation des « guérisseuses du temps jadis »38. En 1971, en Californie, la première chapelle ou coven du mouvement « wiccan » se réunit autour de Zsuzsanna Budapest, qui avait émigré de Hongrie aux États-Unis en 1959 et étudié l’improvisation théâtrale à l’université de Chicago avant d’ouvrir une boutique de bougies parfumées, d’encens et de livres d’ésotérisme à Venice, California. Bientôt, plusieurs centaines de « sorcières » formèrent dans les montagnes au-dessus de Los Angeles un « culte de la Déesse » (« the Goddess Movement »). Dans le Wisconsin, Selena Fox and Jim Alan fondèrent « CIRCLE », une ferme de 56 hectares accueillant « the first oecumenical wiccan-pagan clergy Seminary in the United States » et financée notamment par la vente d’un journal, de tee-shirts et de pins « païens » [ill. 30]. Cette vogue de la sorcellerie entraîna une pléthore de publications souvent éphémères, dont heureusement les archivistes de Cornell comprirent l’importance pour deux collections, « Witchcraft » et « Human Sexuality »39. En se promenant dans le dépôt, on tombe par exemple sur un recueil de poésie publiée en 1977, The Fourteenth Witch[ill. 31] ; sur le journal Themis, The Voice of the Feminist Witch (Los Angeles, 1979-1981) [ill. 32, numéro spécial « Who are the witches ? What are their crimes ? »] ou encore sur le fanzine de science-fiction féministe The Witch and the Chameleon, publié par Amanda Bankier dans l’Ontario (Canada) entre 1974 et 1976.

[ill. 32] « Who were the witches ? What were their crimes ? » Poster, ca. 1975, 28 cm x 22 cm.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Barbara Bergen Papers #7686.

[ill. 32] « Who were the witches ? What were their crimes ? » Poster, ca. 1975, 28 cm x 22 cm.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Barbara Bergen Papers #7686.

[ill. 31] Shelley Blue et Deborah Snow, The Fourteenth Witch, Watertown, 1977.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Human Sexuality PS3552.L91 F7.

[ill. 31] Shelley Blue et Deborah Snow, The Fourteenth Witch, Watertown, 1977.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Human Sexuality PS3552.L91 F7.

[ill. 30] Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Barbara Bergen Papers #7686, box 1.

[ill. 30] Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Barbara Bergen Papers #7686, box 1.Il est difficile de caractériser la nature parfois très indirecte des relations entre les mouvements wiccan, souvent d’allure folklorique, et la recherche universitaire. À Cornell, qui dans les années 1980 renforça encore sa propension historique au politiquement correct, witch est parfois devenu synonyme de « proto-féministe constituant une menace pour l’ordre patriarcal et le phallogocentrisme ». Encore aujourd’hui, le champ des withcraft studies est encore largement « tenu » par ce que d’aucuns appelleraient aux États-Unis des community activists, comme Carol Karlsen, professeur d’histoire et d’études féminines (women studies) à l’université du Michigan et auteur de The Devil in the Shape of a Woman : Witchcraft in Colonial New England (1987). Dans un registre moins ouvertement militant, Mary Beth Norton, titulaire de la chaire Mary-Donlon-Alger d’histoire américaine à Cornell, est connue pour son analyse détaillée des procès de 1692 à Salem – selon elle, un transfert de responsabilité de la part de deux hommes, des juges indignes qui avaient commis une grave erreur tactique dans une guerre frontalière contre les Indiens, et surent détourner l’attention sur quelques « possédées » (In the Devil’s Snare : The Salem Witchcraft Crisis of 1692, 2002).

Pour être complet, il faut ajouter que l’approche « féministe radicale » ne fut pas la seule tendance des witchcraft studies aux États-Unis dans les années 1980 et 1990 – et il faut au moins faire mention ici des travaux du professeur de Harvard Stephen Greenblatt, très influent depuis la publication de Renaissance Self-fashioning (1980). Pour Greenblatt et les partisans du new historicism, qui est peut-être avant tout une façon de lire les textes littéraires, mais qui en retour influence la façon de lire les sources historiques, « l’œuvre d’art est le résultat d’une négociation entre un créateur ou une classe de créateurs d’une part, et les institutions et pratiques sociales d’autre part ». Le détour par la fiction permet de compliquer les discours de justification des acteurs historiques, en créant des situations où les représentations mentales se donnent à voir dans l’action. Il est donc fortement encouragé d’opérer des juxtapositions, par exemple entre un rapport d’exorcisme et Le roi Lear ou le discours des sorcières dans Macbeth, car ils rendent comptent d’une même « vision du monde ».

La vie de la collection aujourd’hui : acquisitions, numérisation, valorisation

[ill. 33] Samuel Clarke, A General Martyrology : containing a collection of all the greatest persecutions which have befallen the Church of Christ : from the creation, to our present times, where is given an exact account of the Protestant sufferings in Queen Mary’s reign : together, with a large collection of lives of great persons, eminent divines, and singular Christians, famous in their generations for learning and pietry ; and most of them sufferers in the cause of Christ, page de titre.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, BX4660.C61 1660 +

[ill. 33] Samuel Clarke, A General Martyrology : containing a collection of all the greatest persecutions which have befallen the Church of Christ : from the creation, to our present times, where is given an exact account of the Protestant sufferings in Queen Mary’s reign : together, with a large collection of lives of great persons, eminent divines, and singular Christians, famous in their generations for learning and pietry ; and most of them sufferers in the cause of Christ, page de titre.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, BX4660.C61 1660 +La Division des livres rares des manuscrits continue de combler ses lacunes dans un registre traditionnel – nous avons par exemple fait l’acquisition, récemment, du Dictionnaire de cas de conscience ou décisions des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique (première édition de 1715), du père Jean Pontas, docteur en droit canon de la faculté de Paris – un livre de transition exemplaire, en ce qu’il démontre l’incrédulité croissante des élites concernant le sabbat ou les marques du démon, et transfère largement le traitement des « possédés » aux médecins, sans critiquer ouvertement l’autorité ecclésiastique ; ou de la Martyrologie de Samuel Clarke, connue pour le sensationnalisme sadique de ses vignettes, très populaires dans les classes sur « religious violence in history » [ill. 33] ; toutefois, du fait de l’intérêt croissant pour les cultural studies et la culture populaire du xxe siècle, nous collectons aussi de nombreux matériaux utilisant et parfois renouvelant un certain nombre de stéréotypes associés avec la sorcellerie, à la télévision ou au cinéma. Notre Harry Potter Collection participe du même esprit [ill. 34 et 35]. Un autre domaine est celui des livres d’art ayant pour thème « la sorcellerie ». L’an dernier, Katherine Reagan40 et moi avons ainsi acheté un rare exemplaire de la plaquette tirée à cinquante exemplaire et intitulée Le sorcier noir de Ghérasim Luca (1962), avec une eau-forte originale de l’artiste surréaliste Jacques Hérold en deux états, à sec et en noir, et avec son emboîtage original : il s’agit d’une boîte toilée de représentant en mercerie comportant une carte d’échantillons de boutons noirs semblables à des cristaux [ill. 36] ; ainsi qu’un livre unique créé en 2009 par le jeune artiste conceptuel/engagé Marshall Weber, qui vit et travaille à Brooklyn, New York : l’ouvrage est construit sur le modèle d’un manuel d’exorcisme, sauf que les démons sont ici les « pires » compagnies transnationales, de British Petroleum au Crédit Suisse et à Walt Disney41.

[ill. 34] Affiche originale pour I Married a Witch de René Clair (1942), sorti en France en 1944 sous le titre Ma femme est une sorcière. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft Collection, Poster 1.

[ill. 34] Affiche originale pour I Married a Witch de René Clair (1942), sorti en France en 1944 sous le titre Ma femme est une sorcière. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft Collection, Poster 1.

[ill. 35] A Sorcerer’s Companion – A Guide to the Magical World of Harry Potter, 1997.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Harry Potter Collection #6519.

[ill. 35] A Sorcerer’s Companion – A Guide to the Magical World of Harry Potter, 1997.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Harry Potter Collection #6519.

[ill. 36] Ghérasim Luca et Jacques Hérold, Le Sorcier Noir, Paris, 1962. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, N7433.4.L9 S67.

[ill. 36] Ghérasim Luca et Jacques Hérold, Le Sorcier Noir, Paris, 1962. Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, N7433.4.L9 S67.Parce que nous avons compris, notamment en lisant Carlo Ginzburg42, que les witchcraft studies ne sauraient être que comparatistes, que notre catalogue ne pouvait se limiter à un « who’s who démonologique »43 – et aussi parce que Cornell se « globalise » avec un campus international et des antennes à Paris et Rome, mais aussi au Qatar, nous essayons également de regarder au-delà du monde occidental, en particulier vers le monde arabo-musulman, en association avec des amis spécialistes du droit coranique au sein du département de Near Eastern Studies et de la Cornell Law School. Je suis aussi en relation avec des savants de l’Indonésie comme l’anthropologue James Siegel, qui a beaucoup lu et fait beaucoup de « terrain » pour son excellent livre Naming the Witch (Stanford University Press, 2006).

J’ai la conviction que la recherche en sciences humaines se renouvellera par les sources et par la méthodologie. Il y a encore de très belles thèses à faire, dans les domaines suivants (ma liste de suggestions ne saurait être exhaustive) :

- la démonologie comparée, bénéficiant de l’étude du droit canon et de l’apport de l’anthropologie juridique, dans le prolongement des recherches d’Andy Kelly (UCLA) et d’Alain Boureau (EHESS) ;

- la langue utilisée dans les procès en sorcellerie à l’aide des outils et des méthodes de la statistique textuelle ou « textométrie » développés notamment à l’ENS de Lyon ;

- l’exportation des procédures d’inquisition dans les colonies [ill. 37] et, en retour, l’influence des pratiques chamaniques dans le « Nouveau Monde » sur la compréhension de la sorcellerie en Europe, démontrée par Carlo Ginzburg (Scuola normale superiore di Pisa et UCLA) ;

- l’utilisation de la « sorcellerie répandue chez les indigènes » pour justifier et mettre en œuvre la « mission civilisatrice » du colonisateur, en rapport avec ce que Laurent Dubreuil (Cornell University) nomme justement « la phase de possession coloniale »44 ; [ill. 38]

- le bestiaire associé à la sorcellerie, dans l’esprit des travaux de Michel Pastoureau (ÉPHÉ). [ill. 39].

[ill. 38] « Le Docteur Emile Mauchamp à Marrakech », c. 1905, photographie reproduite dans La Sorcellerie au Maroc, œuvre posthume, précédée d’une étude documentaire sur l’auteur et l’œuvre par Jules Bois et accompagnée de 17 illustrations, la plupart d’après des photographies prises par l’auteur, Paris, 1911

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts Witchcraft BF1434 M86 M44

[ill. 38] « Le Docteur Emile Mauchamp à Marrakech », c. 1905, photographie reproduite dans La Sorcellerie au Maroc, œuvre posthume, précédée d’une étude documentaire sur l’auteur et l’œuvre par Jules Bois et accompagnée de 17 illustrations, la plupart d’après des photographies prises par l’auteur, Paris, 1911

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts Witchcraft BF1434 M86 M44

[ill. 39] Matthew Hopkins, The Discovery of Witches : in Answer to Several Queries, Lately Delivered to the Judges of Assize for the Country of Norfolk, and Now Published… for the Benefit of the Whole Kingdom, Londres : Royston, 1647.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1565 H79.

[ill. 39] Matthew Hopkins, The Discovery of Witches : in Answer to Several Queries, Lately Delivered to the Judges of Assize for the Country of Norfolk, and Now Published… for the Benefit of the Whole Kingdom, Londres : Royston, 1647.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1565 H79.Enfin, certains démonologues et/ou inquisiteurs méritent d’être étudiés en détail : à titre d’exemple, en 2010, après un séjour laborieux et intense à Cornell en qualité d’Oxford visitor, Jan Machielsen a ainsi soutenu avec éclat son doctorat sur le démonologue et inquisiteur Martin Del Rio (1551-1608), auteur de Disquisitionum magicarum libri sex, sans doute le traité de démonologie le plus populaire de tous les temps après le Malleus maleficarum, avec au moins vingt éditions entre 1600 et 1755 [ill. 40]. Ce renouvellement par les sources ne veut pas dire, bien entendu, qu’il faille se faire trop d’illusions positivistes : l’historien est toujours de son temps, avec ce que cela comporte de limitations, d’autocensure, de parti-pris et d’interférences multiples…

[ill. 40] Martin del Rio, Disquisitionvm Magicarvm Libri Sex, frontispiece pour l’édition de Cologne, 1679.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1600 D36 1679.

[ill. 40] Martin del Rio, Disquisitionvm Magicarvm Libri Sex, frontispiece pour l’édition de Cologne, 1679.

Cornell Library, Division of Rare Books and Manuscripts, Witchcraft BF1600 D36 1679.Concernant les politiques d’accès à distance et de valorisation, nous avons développé depuis 1995 un site web qui propose désormais 23 000 pages correspondant à 104 traités de démonologie publiés entre le xvie siècle et le xviiie siècle.45 Cette opération s’insère dans la politique globale de numérisation de masse poursuivie par Cornell University dans l’objectif de contribuer à « la bibliothèque digitale mondiale ».

Avec Andrew Weislogel, conservateur au Johnson Museum of Art, nous préparons pour l’automne 2012 une exposition sur le campus de Cornell. Intitulée Surrealism and magic ; elle mettra en valeur les figures et les œuvres d’André Breton, Kurt Seligmann, Victor Brauner, Constantin Brâncuşi, Wilfredo Lam, Joan Miró, Jacques Hérold, etc.

L’effort principal devrait cependant porter dans les années à venir sur l’enseignement, en particulier en direction des étudiants de premier cycle (undergraduate students), moins « professionnalisés » que les étudiants en thèse. Bien expliquées, les witchcraft studies peuvent en effet leur ouvrir plusieurs mondes, et permettre à de jeunes esprits d’acquérir et de développer certaines qualités essentielles de curiosité, de prudence et de méthode, pour reprendre trois termes chers à l’anthropologue suisse puis américain Alfred Métraux (1902-1962) – entré à l’École des chartes à titre d’élève étranger en 1921, ami de Georges Bataille et de Raymond Queneau – dans son étude pionnière de 1958 sur Le vaudou haïtien46.

Pour conclure

[ill. 41]« Witches » réunies pour Halloween, 2005.

Coll. Privée.

[ill. 41]« Witches » réunies pour Halloween, 2005.

Coll. Privée.La « monomanie des sorcières » a pour conséquence que presque tout le monde, aux États-Unis, a une idée sur la question : cette opinion est le plus souvent bricolée à partir des achats de costumes pour le prochain Halloween [ill. 41] ; du souvenir ennuyé d’un cours obligatoire sur les sorcières de Salem, parfois suivi d’un field-trip au Salem Witch Museum ; du dernier épisode de True Blood, de la lecture – parfois au premier degré – du Da Vinci Code47 ; ou encore du récit par une voisine de sa consultation d’un witch-doctor en Louisiane ou dans le Queens. Hélas, ce pseudo-savoir vient trop souvent à l’appui de divisions simplistes et dangereuses, entre « nous » et « les autres », « amis » et « ennemis », « victimes » et « monstres », « supérieur » et « inférieur », « homme » et « femme », « normal » et « anormal » ; ne devrions-nous pas plutôt apprendre à discerner les nuances infinies de ce que Primo Levi appelait la zone grise48 ?