L’Empire des bibliothèques

Les collections européennes dans les universités américaines,

ou comment se faire doubler (1635 – 2000)

Laurent Ferri

Conservateur-adjoint des livres rares et manuscrits, Kroch Library, Cornell University

« J’ai compris cette force [des bibliothèques américaines] et voudrais l’expliquer. (…)

[C’est] quelque chose de plus que les millions de dollars et que tant de bibliothèques.

L’utilité qu’elles ont. (…)

Le zèle vraiment apostolique des bibliothécaires américains, beaucoup moins soucieux de conserver des livres en sommeillant à côté que (…) de mettre en communication l’homme qu’il faut avec le livre voulu. »

Eugène Morel, 19091

American literature and scholarship can boast of a number of pioneers who, as it were, conquered the European past.

Ernst-Robert Curtius,

à l’occasion des célébrations du bicentenaire de la naissance de Goethe, à Aspen (Colorado), 3 juillet 1949

[ill. 1] Exemplaire de la Bible de Gutenberg exposée à la Bibliothèque de Yale, The Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Cl. Wikipedia.

[ill. 1] Exemplaire de la Bible de Gutenberg exposée à la Bibliothèque de Yale, The Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Cl. Wikipedia.

Les États-Unis d’Amérique et les États désunis d’Europe se sont définis depuis l’origine les uns par rapport aux autres : les premiers sont devenus l’hyperpuissance impérieuse que l’on sait en s’émancipant de leur colonisateur britannique, puis en achevant leur personnalité : ils ont refusé d’être un double ou une épigone de « la vieille Europe », jugée trop collectiviste, et dont le prestige, écrivait Lucien Romier dès 1925 – mais c’est encore plus vrai en 2012 – « s’attache à des souvenirs plutôt qu’à des actualités. »2

La bibliothèque universitaire3 représente de ce point de vue un lieu ambigu : dans sa dimension institutionnelle et politique, elle pose la question du déracinement et de la greffe de livres européens sédentarisés et assimilés à un con-texte résolument américain. Dans sa dimension spirituelle, au contraire, elle s’affranchit des distances et des frontières pour réaliser sa vocation à l’universelle hospitalité : universitas, universalitas. En 1839, le poète américain Henry Longfellow (1807-1882) écrivait, à propos du Poète : « Il a sa Rome, sa Florence et toute l’Italie dans sa splendeur, entre les quatre murs de sa bibliothèque. Dans ses livres, il a les ruines d'un monde antique et les gloires d'un monde moderne. »4 Un siècle plus tard, le politologue et réfugié antifasciste Gaetano Salvemini (1873-1957) avouait à son amie l’historienne d’art Mary Berenson (1864-1945) qu’il aurait bien des réserves à formuler sur son pays d’accueil ; mais c’était pour ajouter aussitôt :

Je ne vis pas en Amérique, je vis dans la bibliothèque Widener, de 8 heures et demie du matin à minuit (…). Mon Amérique, c’est Harvard : une île enchantée, où tout le monde est doux et généreux avec moi. (…) Je suis l’homme le plus riche d’Amérique, parce que je suis le propriétaire de la Widener, et sans payer d'impôts !5

La remarque de Salvemini renvoie à une impression ressentie par de nombreux Européens : les collections des musées et des universités constituaient autant d’îlots de civilisation européenne, coupées d’un « pays réel » abiotique car sans traditions ni patrimoine – keine Schlösser und keine Basalte, disait Goethe en 1827 : bref, le contraire de l’Europe exténuée sous le poids de ses souvenirs ; dans cette nation de brutes terriblement énergiques, dans ce melting pot sans trop d’unité culturelle, les livres les plus importants, après la Bible et la Constitution, semblaient être les manuels techniques et les annuaires du téléphone.

Même les « salles des trésors » semblaient autant de belles au bois dormant. Il fallut, d’une part, l’arrivée massive d’universitaires européens qui allaient européaniser les études européanistes ; d’autre part, la mutation réussie des colleges en universités de recherche, pour que s’opère la translatio studii. Dans les années 1950-1960, qui virent une sorte d’apogée de l’universalisme dans l’histoire américaine, l’idée s’affirma que les États-Unis pouvaient faire mieux que l’Europe « aux anciens parapets », cette hypogée affaiblie par deux guerres mondiales, et on peut penser qu’ils y réussirent dans le domaine des bibliothèques universitaires qui bénéficièrent de dons mais aussi d’investissements record. Cette réussite frappa les imaginations. Professeur invité à Berkeley en 1969-1970, le témoignage de l’historien français Pierre Goubert est éloquent :

L’on savait mal, en France, ce qu’était une université américaine. Il courait à leur sujet pas mal d’absurdités, et surtout de généralisations, comme si tel ou tel établissement du Middle West (par exemple) pouvait être comparé aux quatre ou cinq grandes de l’Ivy League – Harvard, Princeton, Yale, Columbia, et Cornell. (…) Le matériel de travail était impressionnant (…), la bibliothèque d’une incroyable richesse (…), ouverte tard le soir. (…) On y photocopiait tout ce qu’on voulait pour quelques cents, et des machines à écrire étaient disponibles un peu partout. Avec une carte plastifiée à son nom, on pouvait sortir les livres désirés. Mon premier sentiment fut la surprise (…) et le second que tout de même notre relative pauvreté ne nous empêchait pas de parvenir, par des méthodes en somme artisanales, à des travaux de qualité.6

D’où l’on déduit que la qualité d’une bibliothèque de recherche se mesure non seulement à ses collections, mais aux services et au confort de travail qu’elle offre à ses lecteurs.

Les bibliothèques universitaires américaines avaient doublé leurs homologues d’Europe. En janvier 1988, notre éminent confrère Michel Melot ne se privait pas d’ironiser, dans un numéro spécial du Débat intitulé « Sauver les bibliothèques » : « On s’étonne que nos technocrates et nos chercheurs, qui reviennent émerveillés de Harvard ou de Chicago, n’aient pas eu la volonté d’en faire de semblables, [au lieu de laisser] nos étudiants sans bibliothèques. »7 On me dit que la situation s’est sensiblement améliorée depuis : pas assez vite, je le crains ! Une visite à Amsterdam il y a quelques années, des recherches à Florence le mois dernier, m’ont laissé gêné, mélancolique, parfois honteux.

Comment en est-on arrivé-là ? Et, dans ce domaine comme dans d’autres, l’Empire américain est-il en sursis, ainsi que le croit dur comme fer Emmanuel Todd, et nous faut-il penser, dans ce domaine également, après l’Empire ?8

Reprenons au commencement, c’est-à-dire au XVIIe siècle.

Les premiers colons anglais viennent avec très peu de livres : essentiellement, cela ne va pas vous surprendre, la grosse Bible du roi James sous le bras – de ce point de vue, la fameuse statue d’Augustus Saint-Gaudens (1848-1907), The Puritan (Springfield, 1881) [ill. 2] est assez réaliste.

[ill. 2] Augustus Saint-Gaudens, Deacon Samuel Chapin (The Puritan) (1881). Statue en bronze. Springfield, Massachusetts.

[ill. 2] Augustus Saint-Gaudens, Deacon Samuel Chapin (The Puritan) (1881). Statue en bronze. Springfield, Massachusetts.

Qui dit université, dit bibliothèque. L’université de Cambridge est d’ailleurs nommée « Harvard » en l’honneur du premier bienfaiteur de la bibliothèque, John Harvard, arrivé d’Angleterre en 1637 et mort de maladie dès l’année suivante. Une liste des livres de sa bibliothèque fut établie en 1919. Yale (1702) doit son nom à Elihu Yale, un Gallois qui avait fait fortune comme administrateur de la Compagnie des Indes orientales à Madras et qui non seulement finança le premier bâtiment du collège, mais lui donna son premier manuscrit médiéval en 1714 : il s’agissait d’une copie illustrée du Speculum humanae salvationis qui devait attirer l’attention du président Ezra Stiles dans les années 1790 – le volume est couvert de ses annotation9 !

Il est remarquable que, jusqu’au début du XIXe siècle, il n’existait quasiment pas de budget d’acquisition pour les livres dans les colleges. Les bibliothèques étaient formées uniquement des dons des professeurs, des étudiants, et de pasteurs et notables locaux, extrêmement attachés à ce qu’ils considéraient comme leur patrimoine, au point que lorsque, par exemple, Yale fut transférée de Saybrook, Connecticut à New Haven, Connecticut (1718), environ un quart des livres furent maintenus sur place.10 Le révérend Eleazar Wheelock (1711-1779), fondateur de Dartmouth College dans le New Hampshire (1770), apporta du Connecticut une petite collection de textes religieux en latin, pieusement conservés depuis lors11. A partir de la décennie 1830, des budgets permanents d’acquisition permirent aux bibliothèques de disposer de revenus relativement garantis, et autogérés12, mais aujourd’hui encore, les dons restent tout à fait essentiels pour l'accroissement des collections.

Que trouvait-on dans ces bibliothèques tenues sous clef des premières universités américaines ? Joe Kraus s’est livré en 1973 à une étude statistique13 à partir des catalogues des bibliothèques de Harvard (1723, imprimé en latin ; et 1790, en anglais) et de Yale (1755 et 1791), et voici ce qu’il a observé : en 1723, à Harvard, sur 3 340 livres, 58 % étaient des ouvrages de théologie protestante – ce chiffre tomba à 49 % en 1790 ; 56 % de l’ensemble des livres étaient en latin, 40 % en anglais, et seulement 4 % dans d’autres langues européennes ; dans ses 4 %, on trouve notamment la Chronique de Nuremberg, les œuvres de Marot et Du Bartas, et la République de Jean Bodin. En 1755, à Yale, 46 % des 1 178 livres sont des ouvrages de théologie, mais on trouve aussi beaucoup de livres d’histoire et de voyage, notamment la série complète des Républiques des Elzevier, et toutes les œuvres des grands auteurs classiques de langue anglaise : Shakespeare, Milton, Pope, Dryden, Swift, etc. – la plupart donnés en 1733 par le philosophe anglais George Berkeley, un temps expatrié en Nouvelle Angleterre : avec 880 volumes, il s’agissait alors du plus important cadeau jamais fait à une université ! Les autres livres de Yale furent donnés par deux autres philanthropes (Jeremiah Dummer, le premier « Américain » à avoir obtenu son doctorat dans une université européenne, à Utrecht en 1703 ; et Isaac Watts14), ou bien achetés outre-Atlantique par l’agent de l’université et avec des fonds spéciaux obtenus auprès de la Couronne britannique. On relève aussi, dans le catalogue de Harvard pour 1790, la présence de catalogues généraux de trois bibliothèques européennes : Oxford (1674), l’université de Berne (1764), et le collège de Clermont à Paris (1764).

La Guerre d’indépendance contre les Britanniques s’est accompagnée d’un élan de francophilie. Après qu’il s’est vu décerner en 1783 le titre de docteur honoris causa par le College of William and Mary (Virginie), le chevalier de Chastellux, membre de l’Académie française depuis 1775, non seulement offre à la bibliothèque de l’université, célèbre pour bénéficier des revenus d’une taxe sur les alcools, son ouvrage De la félicité publique ; mais il obtient aussi de Louis XVI l’envoi de 200 livres en français. Ce don était d’autant plus politique, en 1783, que les principaux mécènes étrangers de la bibliothèque avait été jusque-là les ducs de Burlington15. Les ouvrages ont malheureusement péri dans le deuxième incendie (1859), à l’exception de deux volumes de l’astronome Jean-Sylvain Bailly (1779), affirmant que l'Atlantide hyperboréenne est le centre primitif de la civilisation16. En 1788, visitant la bibliothèque de Harvard, Brissot estime qu’« elle fait honneur à l’institution. (…) Le cœur d’un Français palpite en retrouvant Racine, Montesquieu, et l’Encyclopédie, là où fumait, il y a cent cinquante ans, le calumet des sauvages. »17

La vérité, c’est une grande méfiance vis-à-vis de (presque) tout ce qui vient d’Europe. En 1794, le lexicographe et législateur Noah Webster (1758-1843), qui travaille à un dictionnaire de la langue anglo-américaine, se montre sévère à l’encontre des instituteurs qui persistent à faire lire aux élèves des ouvrages imprimés en Europe alors qu’ils encouragent rarement le patriotisme et la vertu, et ne servent en rien les intérêts politiques des États-Unis.

Certaines langues européennes s’en sortent mieux que d’autres. Au début du XIXe siècle, l’allemand jouit d’un grand prestige à cause de Goethe, celui que Ralph Waldo Emerson devait appeler the soul of the century. En 1817 et en 1819, de jeunes professeurs américains, dont le minéralogiste Joseph Cogswell, font le pèlerinage de Weimar. Flatté par tant d’égards, Goethe fait don à Harvard de ses œuvres complètes en trente-neuf volumes, accompagnés d’une note exprimant en style ampoulé son admiration pour « le zèle à promouvoir une éducation à la fois solide et élégante»18. D’autres langues sont en revanche quasiment ou complètement absentes des bibliothèques des universités américaines jusqu’au milieu du XIXe siècle. C’est le cas de l’italien. Lorenzo da Ponte, épicier, imprésario d’une troupe de chanteurs d’opéra et professeur d’italien sans salaire et sans élèves au Collegio Colombiano de New York – aujourd’hui Columbia University. Dans ses mémoires publiés au début des années 1820, Da Ponte se plaint du désintérêt des Américains pour sa langue natale :

« Dans presque chaque ville américaine, vous trouverez des vins de Sicile, des soieries de Florence, du marbre de Carrare, des chapeaux de paille de Livourne, de la charcuterie et des macaroni de Bologne ; mais, à ma grande honte, pas un seul Italien qui propose des livres dans sa langue ; les seuls livres en italien dans ce pays y ont été apportés par des voyageurs, par mon frère Paolo et par moi. »19

Les deux cent quatre-vingt-dix volumes offerts par Da Ponte à Columbia, en 1838, forment encore aujourd’hui le cœur historique des fonds italiens de la bibliothèque.

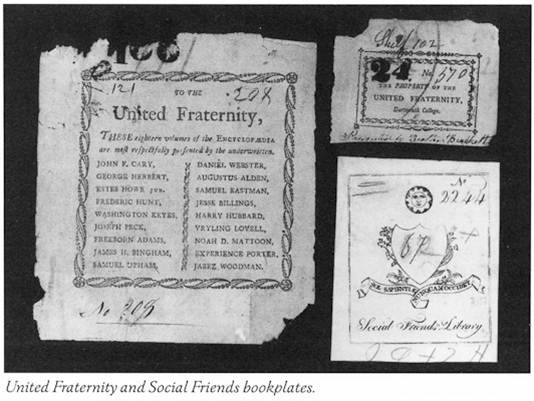

Si l’on met de côté des figures comme Thomas Jefferson, Samuel Morse ou Edgar Poe, la plupart des Américains ne voyaient pas vraiment l’intérêt de lire beaucoup de livres. Même au sein des élites sédentaires de la côte est (je ne parle pas des pionniers et des log cabin men), on se faisait à peu de frais une culture générale : la bibliothèque de Harvard conserve un carnet manuscrit du romancier et biographe Washington Irving, filleul de Walter Scott et bon connaisseur de l’Europe. Ce commonplace book contient des notes et des citations cueillies par l’écrivain au fil de ses lectures, en vue d’enrichir ou d’orner sa conversation, mais aussi ses essais historico-humoristiques parus vers 1810 dans The Knickerbocker magazine, comme « En 1534, une décision de l'université de Paris interdit aux professeurs de porter la barbe »20 : ça n’allait pas très loin ! Les étudiants préfèrent débattre et leurs clubs d’éloquence ont de petites bibliothèques, avec les œuvres de Hume, Locke, Smith et consorts possédées en commun : en témoignent les ex-libris [ill. 3].

[ill. 3] Ex-libris signalant des achats d’ouvrages par des étudiants de Dartmouth College, pour la bibliothèque de leur fraternité, vers 1800 (Dartmouth College Library, Digital Collections. Image reproduite par Lois A. Krieger, « The Woodward Succession : a brief history of the Dartmouth College Library, 1769–2002 », p. 20. © Trustees of Dartmouth College, 2002).

[ill. 3] Ex-libris signalant des achats d’ouvrages par des étudiants de Dartmouth College, pour la bibliothèque de leur fraternité, vers 1800 (Dartmouth College Library, Digital Collections. Image reproduite par Lois A. Krieger, « The Woodward Succession : a brief history of the Dartmouth College Library, 1769–2002 », p. 20. © Trustees of Dartmouth College, 2002).

Les étudiants qui souhaitent creuser et approfondir vont à l’étranger, à la British Library et, de plus en plus, en Allemagne. Göttingen est particulièrement réputée : en 1829, Longfellow écrit à son père et à ses sœurs, tous installés dans le Maine :

Göttingen est une petite ville sans distractions, où il n’y a rien d’autre à faire qu’étudier ; de ce point de vue, on ne saurait trop souligner les avantages de la bibliothèque de l’université, la plus grande d’Allemagne, pour des étudiants comme moi… Je viens de passer une heure à tenter de traduire en vers anglais une ravissante petite chanson en portugais, que je m’étais procurée à la Bibliothèque… L’importance d’approvisionner notre bibliothèque [de Portland] en ouvrages de langues étrangères m’apparait comme une évidence… Il est possible de se fournir à Paris, à moindre coût… Les ouvrages en allemand doivent être achetés en Allemagne, à cause de la typographie particulière, qui fait que les éditions imprimées à l’étranger sont beaucoup plus fautives que pour le français, l’espagnol, ou l’italien. En outre, les libraries allemands peuvent livrer des ouvrages en quantité illimitée, prêts à l’embarcation à Hambourg ou dans autre port maritime, avec un discount de vingt pour cent.22

Il existe au sein des collections de la Historical Society of Maine un dessin montrant le futur écrivain imiter les manières des étudiants allemands et fumer la pipe avec un air bravache. Revenu de son grand tour en Europe, Longfellow devint bibliothécaire à Bowdoin College puis professeur de littérature européenne à Harvard – il y enseigna surtout le Faust et la Divine Comédie, dans sa propre traduction. Le président de l’université l’autorisa bientôt à passer douze mois en Scandinavie, pour apprendre de nouvelles langues, mais aussi pour lui permettre d’acheter des livres pour la bibliothèque : Longfellow supervisa directement l’envoi de 250 livres en suédois depuis Stockholm et de 450 livres en danois depuis Copenhague. De même, dix ans plus tard, Charles Coffin Jewett, nommé professeur et bibliothécaire de Brown College à vingt-six ans, obtient deux années de congé en Europe pour parfaire ses connaissances linguistiques et bibliothéconomiques. Disposant d’un confortable budget d’acquisition, il achète des séries complètes de journaux (Le Moniteur universel, 72 volumes ; Die Allgemeine Literatur Zeitung, 134 volumes) ; les 24 volumes de la Description de l’Égypte dans l’édition Panckoucke (1820-1830), ou la collection Shakespeare d’un libraire londonien23. Devenu plus tard bibliothécaire du Smithsonian, Jewett publiera en 1851 un article retentissant dans The Union : « Si, dit-il, nous voulons être à la hauteur du siècle [en français dans le texte], nous devons nous inspirer de l’expérience européenne » -- en matière de formation des bibliothécaires et d’indexation des collections. »24

Il faut toutefois attendre les années 1860 pour voir une expansion spectaculaire et systématique des collections européennes. Elle s’explique, je crois, de quatre façons.

Tout d’abord, avec la fin de la Guerre de Sécession (1865), les élites politiques comprennent que les États-Unis, désormais puissance émergente, doivent se doter de vraies universités, c’est-à-dire transformer les collèges en universités de recherche qui ont pour vocation de former des chercheurs (scholars) sur le modèle allemand – et pas seulement des gentlemen comme à Oxbridge, ou des efficient men comme on le faisait traditionnellement aux États-Unis. Il faut se figurer le prestige immense de l’université allemande : pas moins de dix-huit Allemands reçurent le Prix Nobel entre 1901 et 1914, record mondial ! Entre 1870 et 1910, environ neuf mille étudiants américains se rendent à Göttingen, Heidelberg, Leipzig ou Berlin pour faire l’expérience du séminaire et du laboratoire, en plus des cours traditionnels en amphithéâtre ; ils reçoivent une formation technique de qualité, pour des frais d’inscription très peu élevés, et sont impressionnés par le statut social élevé des Herr Professoren devant lesquels on se découvre. Enfin, ils apprécient les possibilités de recherche en bibliothèques, qui disposent grandes tables, de catalogues détaillés, et de fichiers manuels mis à jour.

Bien sûr, même si la germanophilie prend parfois des proportions inquiétantes voire loufoques chez certains mystagogues, l’influence européenne ne se limite pas à l’Allemagne. La vie sur les campus nord-américains est fortement imitée des universités britanniques unisexes, avec ses dortoirs, ses halls et ses terrains de sport. De plus, les États européens se font concurrence : des accords d’échange d’enseignants-chercheurs sont négociés par les universités américaines avec le gouvernement allemand (1905), mais aussi avec les autorités françaises (1911). Surtout, le modèle importé, particulièrement dans les nouvelles universités de recherche que sont Cornell (1865) et Johns Hopkins (1876), le fut dans une version américanisée. Peter Hohendahl a fait remarquer en 1978 que si la Bildung (culture générale et structuration mentale de l’individu) est au centre du premier cycle, elle se trouve supplantée, dans le deuxième cycle, par le training professionnalisant25. L’observation se trouve en fait déjà sous la plume de Charles-Victor Langlois, en 1906 :

L’université allemande n’enseigne, en principe, qu’une chose, qui est l’intelligence et l’habitude de la méthode scientifique. (…) En Amérique, ce qui est essentiel, c’est l’enseignement et l’apprentissage des résultats acquis, en vue d’applications professionnelles ; écoles d’agriculture, de dentistes, d’agriculture vétérinaire, de journalisme. (…) Dans le brouhaha de tout cela, la science spéculative (…) trouve un terrain peu favorable.26

L’idée de promouvoir la culture générale universelle, indépendamment de la profession, to fit a man to live, ne se trouve guère que chez des auteurs utopistes, comme Edward Bellamy (auteur de Looking Backward, 2000-1887, Boston, 1888).

Les nouvelles universités ont besoin de vraies bibliothèques qui ne soient pas seulement des entrepôts (warehouses), mais des « ateliers » (workshops), avec une articulation claire entre ressources documentaires, recherche et presses universitaires. L’idée est d’organiser le travail sur le campus, notamment le travail bibliographique – ce qui évitera, pense-t-on des catastrophes comme l’incendie de la bibliothèque de Mommsen en 1881. On voit grand : plus il y aura de documentation, de données statistiques et conceptuelles, plus les sciences (qui incluent bien entendu l’histoire, la philologie, et la sociologie) rendront les élites méritocratique capables d’établir objectivement ce que fut le passé, comment fonctionne le présent, et comment planifier l’avenir. Le revenus des endowments, ces fonds de placement gérés par l’université servent à financer de somptueux bâtiments modernes, comme à Johns Hopkins [ill. 4] et l’essentiel des acquisitions, à marche forcée : Yale possède 20 000 livres en 1849, 44 000 en 1870, 120 000 en 1880, 180 000 en 1890 et plus de 210 000 en 1900.

[ill. 4] The George Peabody Library at Johns Hopkins University (Baltimore), inaugurée en 1878. Site web de l’université.

[ill. 4] The George Peabody Library at Johns Hopkins University (Baltimore), inaugurée en 1878. Site web de l’université.

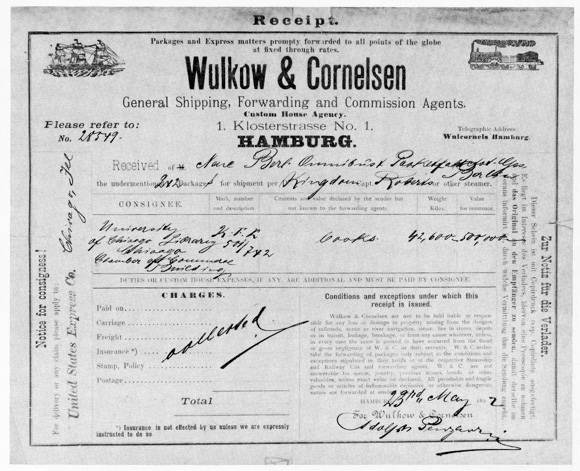

Le 15 octobre 1891, le président de la nouvelle université de Chicago, William R. Harper, se rend à Berlin pour un colloque sur les langues sémitiques28. Le pieux luthérien binoclard loue avec son épouse un appartement non loin de l’American Church, dont le pasteur, John Henry Stuckenberg, est comme lui natif de l’Ohio. Stuckenberg informe Harper que le propriétaire de la Librairie du Saint-Sacrement, fondée en 1852, souhaite vendre son stock en un seul lot de 300 000 livres et 150 000 brochures. Pour Harper, c’est l’occasion inespérée de réaliser le grand dessein qu’il vient d’esquisser avec la bibliothécaire de l’université, Mlle Zella Dixson, dont la carrière illustre la féminisation croissante du monde des bibliothécaires au XIXe siècle.29 Le catalogue qu’il a sous les yeux est alléchant : en plus des manuels et des thèses, le fonds contient des dizaines d’incunables, l'Histoire naturelle des oiseaux de Buffon ou encore les comptes rendus complets des séances des Académies des sciences de Berlin et de Paris, de la Société philologique et historique de Breslau et de la Société Asiatique de Calcutta (1788-1839). Après avoir fait évaluer la collection par un expert berlinois, obtenu l’appui de grands noms de la science américaine et nommé trois agents sur place (un Allemand et deux Américains qui poursuivent alors des recherches à l’université Humboldt), Harper quitte Berlin pour Chicago. Le 27 octobre, il présente son projet d’acquisition aux trustees et obtient leur approbation, ainsi que la bénédiction de John D. Rockefeller, principal soutien financier de l’institution. [ill. 5] Ce sont finalement 57 630 livres et 39 000 thèses imprimées qui arrivent à Chicago via Hambourg et New York en 1892 [ill. 6]. Chaque volume de la « Berlin Collection » contient un ex libris avec le nom des généreux donateurs.

[ill. 5] Les trois hommes forts de l’Université de Chicago, lors de la cérémonie marquant la fin de l’année universitaire 1896 : au premier plan, en frac, le milliardaire du pétrole et philanthrope John D. Rockefeller, “Founder of the University of Chicago” et William Rainey Harper, premier président de l’institution ; au 2e plan (en toge) le businessman Martin Ryerson, président du conseil d’administration (Board of Trustees). Chicago, Special Collections Research Center.

[ill. 5] Les trois hommes forts de l’Université de Chicago, lors de la cérémonie marquant la fin de l’année universitaire 1896 : au premier plan, en frac, le milliardaire du pétrole et philanthrope John D. Rockefeller, “Founder of the University of Chicago” et William Rainey Harper, premier président de l’institution ; au 2e plan (en toge) le businessman Martin Ryerson, président du conseil d’administration (Board of Trustees). Chicago, Special Collections Research Center.

[ill. 6] Document d’embarquement pour des livres destinés à la Bibliothèque de l’Université de Chicago (Berlin Collection), Hambourg, 23 mai 1892. Chicago, Special Collections Research Center.

[ill. 6] Document d’embarquement pour des livres destinés à la Bibliothèque de l’Université de Chicago (Berlin Collection), Hambourg, 23 mai 1892. Chicago, Special Collections Research Center.

L’usage se répand d’acheter en bloc les bibliothèques de travail (working libraries) de savants américains et européens. Il convient de préciser que cette tradition existait déjà en Europe et qu’elle fut imitée d’abord par certains collectionneurs privés américains, comme ce Mr. Thorndike de Boston, historien amateur, qui remporta (pour la donner à Harvard) la bibliothèque d’un savant professeur de Hambourg contre les agents du roi de Prusse lui-même, lors d'une vente aux enchères en 181830. Elle fut reprise plus tard par les universités des États-Unis à une échelle et à un rythme inégalés jusque-là. Ainsi, en 1883, les notables de la communauté germano-américaine de Baltimore se cotisent pour offrir à l’université locale, Johns Hopkins, la bibliothèque de l’historien du droit romain Johann Caspar Blüntschli (1801-1881), de l’université de Heidelberg. Le reporter du New York Times est enthousiaste : « À chaque page, on trouve les précieuses annotations du maître. » Trois ans plus tard, un ancien élève de Leopold von Ranke gratifie son alma mater, Syracuse University, de la bibliothèque de travail de son maître ; ne reculant devant aucune dépense, il a fait enchâsser son bureau, sa chaise, ses instruments d’écriture et ses gravures, afin d’exposer ces reliques dans la toute nouvelle bibliothèque, baptisée The Von Ranke Library.

Le tableau ci-dessous résume les principales acquisitions de bibliothèques de savants européens réalisées entre 1870 et 1948 (après cette date, les universités sauf exceptions ne recueillent plus que des bibliothèques de professeurs issus de leur propre corps enseignant). Nous l’espérons aussi exhaustive que possible.

| Université et dates d’acquisition | Origine du fonds |

Nature du fonds, d’après les descriptions des conservateurs de l’époque (sauf mention contraire) |

|---|---|---|

| Harvard, 1859-1860 | Laurent Guillaume De Koninck (1809-1887), prof. de paléontologie à l’université de Liège | 5 000 volumes, surtout en paléontologie et zoologie comparée, plus une importante collection de fossiles |

| Cornell, 1868 | Franz Bopp (1791-1867), prof. de Sanskrit à l’université de Berlin | 2500 volumes : « 80 Orientalist and general philogical journals and series; 188 works of general and comparative mythology, history, geography, etc.; 38 works on Oriental languages, Buddhism, etc.; 39 works on Egyptian, Coptic, African, American Indian, and Polynesian languages; 40 works on the Tatar languages, Scythian, Chinese, Japanese, Tibetan, Turkish, etc.; 129 works on the Semitic languages, Hebrew and Chaldean, Phoenician, Syriac, Assyrian and Arabic; 360 works on Sanskrit philology; 31 works on Persian philology; 22 works on the Caucasian languages and Armenian; 179 works on Greek and Latin philology and classical archaeology; 30 works on Modern Greek, Albanian, Romance languages, and Basque; 101 works on the Germanic languages; 77 works on the Slavic and Lithuanian languages; 28 works on the Celtic languages; 61 works on theology, philosophy, belles-lettres, and comparative literature; and 35 miscellaneous works. » |

| University of Chicago, 1869 | Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802-1869), prof. à Bâle puis Berlin, spécialiste de l’Ancien Testament, traducteur de la Métaphysique d’Aristote | 12 500 volumes |

| Harvard, 1870 | Christian Wilhelm Niedner (1797-1865), prof. d’histoire des religions à Leipzig puis Berlin, rédacteur en chef du Zeitschrift für historische Theologie | 7 500 volumes |

| University of Michigan, ca 1870 | Karl Rau (1792-1906), prof. à Heidelberg, précepteur du grand-duc de Bade | « A valuable collection of books and pamphlets relating principally to the science of political economy » |

| Johns Hopkins, 1883 | Johann Caspar Blüntschli (1808-1881), prof. à Heidelberg, un des fondateurs de l’Institut de droit international de Gand | Bibliothèque de droit |

| Western Reserve, 1887 | Wilhelm Scherer (1841-1886), prof. à Strasbourg puis Berlin, spécialiste de littérature alsacienne, auteur d’une Geschichte der deutschen Literatur (Berlin, 1883 ; 10e édition en 1905) | 12 000 volumes, « one of the finest libraries in Germany (…). Mr. Scherer seems to have had no sympathy with bibliomania. (…) His library is a working one, for the daily use of a diligent and learned investigator » (The Yale Review) |

| Syracuse, 1887 | Leopold von Ranke (1795-1886), prof. à Berlin, Historiograph des Preußischen Staates, membre de l’Académie des sciences de Prusse | Environ 50 000 volumes en allemand, français, italien, espagnol, suédois, arabe, syriaque, latin, grec, slavon, etc. « Taken as a whole, the collection is probably the rarest historical one ever owned by anyone, for prof. Ranke spent his entire life in selecting it » (The New York Times) |

| Harvard, 1888 | Comte Paul Riant (1836-1886), archéologue, fondateur de la Société de l'Orient latin, membre de l’Institut de France | « In addition to increasing Harvard's holdings of incunabula from 200 to more than 300, the collection is rich in books of the 16th through the 18th centuries, while at the same time it has virtually comprehensive holdings of the scholarly literature of the 19th century » |

| Université de Pennsylvanie 1888 | Ernst von Leutsch (1808-1887), prof. à Göttingen, rédacteur en chef de Philologus (1856-1887) | 18 000 volumes |

| New York University, 1892 | Paul de Lagarde (1827-1891), prof. à Göttingen (Lehrstuhl für orientalische Sprachen), correspondant de Wagner, théoricien de l’antisémitisme |

5 987 volumes en allemand, hébreu, arabe, etc. « Professor Haupt, of Johns Hopkins University, wrote that whoever obtained this collection would possess the finest Oriental library in America. Professor de Lagarde was probably the most remarkable writer on Semitic studies that the world has ever known. » |

| Bryn Mawr College (Pennsylvanie), 1892 | Arthur Amiaud (1849-1889), disciple de Renan, directeur adjoint de l’École pratique des hautes études, assyriologue | 500 volumes |

| Cornell, 1893 | Friedrich Zarncke (1825-1891), prof. à Leipzig, créateur du Literarisches Centralblatt für Deutschland en 1850, spécialiste des Niebelungen, de Sebastian Brant, ou encore de Goethe | 18 000 volumes – « Unequalled by any private library in Germany and surpassed possibly by but a few university libraries. » |

| Stanford, 1895 | Rudolf Hildebrand (1824-1894), prof. à Leipzig | Philologie, en particulier les chansons populaires allemandes |

| Bryn Mawr College (Pennsylvanie), 1894 | Hermann Sauppe (1809-1893), prof. à Zurich puis Göttingen, conservateur de la Bibliothèque cantonale de Zurich | Philologie romane, épigraphie, numismatique, archéologie |

| Johns Hopkins, 1895 | August Dillmann (1823-1894), prof. d’exégèse de l’Ancien Testament à Giessen puis Berlin, spécialiste des manuscrits éthiopiens | Philologie, orientalisme, théologie |

| University of Chicago, 1895 | Georg Albert Lücke (1829-1894), prof. et chirurgien à Berne puis Strasbourg, directeur du Deutschen Zeitschrift für Chirurgie, responsable d’un hôpital pendant la guerre franco-prussienne de 1870 | Ouvrages de médecine et de chirurgie, mais aussi littérature et arts |

| University of Pennsylvanie, 1896 | Reinhold Bechstein (1833-1894), prof. à Rostock | « One of the most complete and outstanding libraries in Germanic philology. » |

| Yale, 1896 | Ernst Curtius (1814-1896), prof. d’archéologie grecque à Göttingen puis Berlin, responsable des fouilles archéologiques à Olympie, membre de l’Académie des sciences de Prusse | « Acquired in December, 1896, by gift from Joshua Montgomery Sears, B.A. 1877, of the classical library of professor Ernst Curtius, of Berlin, Germany, consisting of about 3 500 volumes and the same number of pamphlets. The collection is especially rich in the field of classical archaeology and is incorporated with similar books in the University Library. » |

| Harvard, 1896 | Heinrich von Gneist (1816-1895), prof. de droit romain à Berlin | 10 000 volumes |

| Cornell, 1902 | August Eisenlohr (1832-1902), prof. à Heidelberg | 900 volumes, « all the important periodicals, many costly facsimiles of Egyptian papyri, all the important works on Egyptian history, archaeology, and philology, and a considerable collection of works in the field of Assyriology. » |

| Harvard, 1904 | Konrad von Maurer (1823-1902), prof. à Oslo et à Munich, un des fondateurs de la scandinavistique | 7 450 livres et 3 000 brochures sur la Scandinavie – « In the catalog, there are 550 entries in the section of Iceland, Greenland and the Faroe Islands (…) and 443 about the Scandinavian jurisprudence and history of law. » |

| Columbia, 1904 | Ferdinando Jacoli (1836-1912) prof. à l'École royale des mécaniciens de la marine italienne à Venise | Histoire des mathématiques |

| Berkeley, 1904-5 | Karl Weinhold (1823-1901), prof. à Kiel puis Berlin, membre actif de la Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte | 6 000 volumes et 4 000 brochures formant. « One of the best collections of Germanistic available. » |

| Harvard, 1905 | James Rendel Harris (1852-1941), prof. à Johns Hopkins, Haverford puis (à partir de 1905) Woodbroke College (Birmingham), conservateur des manuscrits de la John Ryland Library (Manchester), spécialiste de patristique | 125 manuscrits originaux en syriaque |

| University of Illinois, 1906 | Wilhelm Dittenberger (1840-1906), prof. de théologie protestante à Halle, contributeur principal au Corpus inscriptionum Atticarum | « Four to five thousand programs and dissertations in classical philology, as well as works on the history of literature and grammar. (…) It is the library of a man who was continually at work till the time of his death, and therefore constantly increased and kept up to date. » |

| University of Illinois, 1909 | Moritz Heyne (1837-1906), prof. et directeur du musée historique à Bâle, collaborateur de Jacob Grimm pour son dictionnaire de la langue allemande | 5 200 volumes, dont plusieurs centaines de dictionnaires et grammaires dans les différents dialectes germaniques |

| University of Illinois, 1912 | Gustav Gröber (1844-1911), prof. à Breslau puis Strasbourg, rédacteur en chef du Zeitschrift für romanische Philologie | « This collection's greatest strength is Provencal and Italian literatures and linguistics [plus] nearly every brochure on Romance topics published in Germany during the period of 1880-1910. » |

| University of Missouri, 1920 | Jacques Flach (1846-1919), prof. d’histoire des législations comparées au Collège de France, auteur des Origines de l’ancienne France (1886-1917) | 6 000 volumes imprimés et manuscrits |

|

Michigan Law et Harvard Law, 1920-1921 [achat en commun] |

Paul Viollet (1840-1914), archiviste paléographe, archiviste de l'Indre-et-Loire, puis bibliothécaire de la Faculté de droit à Paris, prof. à l’École nationale des chartes, membre de l'Institut | « At his death his widow hurriedly packed his library in boxes and stored them in cellars of his relatives and friends in Paris and the neighborhood. There were difficulties in getting them together again, but by the energy of Mr. Edward B. Adams, then [Harvard] Librarian, the difficulties were overcome and the library was acquired. Not a little, however, we had already. An arrangement whereby the University of Michigan joined in the purchase to take the duplicate portion made the transaction possible. » |

| Michigan Law, 1921 | Heinrich Lammasch (1853-1920), prof. de droit international et comparé à Innsbrück puis Vienne, juge au Tribunal d’arbitrage de La Haye, ministre-président de l’Autriche en 1918 | Livres et documents d’archives |

| UCLA (University of California, Los Angeles), 1925-1926 | Arthur Chuquet (1853-1925), prof. de littérature allemande à l’École normale supérieure puis au Collège de France, directeur de publication de la Revue critique d'histoire et de la littérature (1888-1924), auteur de La Jeunesse de Napoléon et Les Guerres de la Révolution | Plus de 9 000 volumes |

| University of Illinois, 1926 | John Meier (1864-1953), prof. à Bâle, philologue et folkloriste, fondateur du Schweizerische Volksliedarchiv (1906) et du Deutsche Volksliedarchiv (1914) | Portion de la bibliothèque concernant le 18e siècle allemand (500 volumes) |

| Duke, 1927 | Gustave Lanson (1857-1934), prof. à la Sorbonne, ancien directeur de l’École normale supérieure, auteur d’une Histoire de la littérature française (1894) | 15 000 volumes – « This purchase does much to raise the level of the Library from collegiate to university standing in the area of French literature. » |

| University of Illinois, 1927 | Johan Meier, † 1911, prof. à Fribourg | 5 000 volumes, surtout littérature italienne |

| Harvard Law, 1929 | Antoine Pillet (1857-1926), prof. à Grenoble puis Paris, spécialiste de droit international et de la propriété intellectuelle | Bibliothèque de droit international et comparé |

| Berkeley, 1930 | Pavel Milyukov (1859-1943), prof. d’histoire de la Russie à Moscou, puis député (KD) et ministre des Affaires étrangères en 1917 | « It is said to be one of the most complete [collections] in existence on Russian literature. It was hidden in Helsinki during the war and is only recently [1921] been shipped to America. » |

| UCLA (University of California, Los Angeles), 1930 | Kristian Erslev (1852-1930), archiviste, prof. à Copenhague, rédacteur en chef du Historisk Tidsskrift | 2 000 volumes, histoire et historiographie |

| Harvard, 1931 | Alphonse Aulard (1849-1928), prof. titulaire de la chaire d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne | « Here’s an example of a good collection once in private hands and now kept where the experts are likely to find it. » |

| Columbia, 1931 | Alexander Presnyakov (1870-1929), prof. d’histoire médiévale à Saint-Pétersbourg/Leningrad, membre de l’Académie des sciences d’URSS et de la Commission d’archéologie | 3 600 livres et 2 200 périodiques |

| Harvard Law, 1932 | Ernest Landsberg (1860-1927), prof. à Bonn, auteur d’une Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft (1880-1910) | Bibliothèque juridique et d’histoire du droit |

| Harvard Law, 1935 | Francesco Carrara (1805-1888), prof. à Pise, auteur du Programma del corso di diritto criminale | Bibliothèque juridique et d’histoire du droit |

| Berkeley, 1936 | Friedrich Kluge (1856-1926), prof. à Fribourg | 5 000 volumes formant « the largest private collection of Germanic linguistics » |

| University of California, Los Angeles, 1938 | Konrad Burdach (1859-1936), prof. à Bonn | 22 000 volumes, pour le département d’allemand |

| University of Illinois, 1948 | Egon von Oppalzer (1869-1902), prof. à Innsbrück | « Logarithm tables, 1584-1934, and related works » |

| Duke, 1948 | Guido Mazzoni (1859-1943), poète et prof. à Florence | 23 000 livres, 67 000 brochures, surtout en italien |

Ces acquisitions témoignent de l’effort pour rivaliser avec l’école allemande en matière de mise en fiches, de bibliographie, et d’analyse méthodique30b. Certains, à l’époque, ont questionné la valeur de ces bibliothèques de travail – surtout parmi les historiens positivistes, pour qui seules les sources primaires comptaient vraiment. Moquant la prétention des Allemands à reconstituer les inestimables collections de l’université de Strasbourg incendiée en 1870, l’historien alsacien et patriote Rodolphe Reuss avait par exemple fulminé en 1871, dans la Bibliothèque de l'École des chartes :

« Quel savant allemand pourrait croire un instant qu’un pareil ramassis de volumes modernes, dût-on en réunir d’un coup cent mille, ait le droit de s’appeler une bibliothèque et puisse être utile à l’érudit qui cherche à pénétrer au fond des choses et ne veut étudier qu’aux sources ? »31

[ill. 7] Étiquette signalant l’appartenance d’un livre au « Fonds Hohenzollern » de la Bibliothèque de Harvard.

[ill. 7] Étiquette signalant l’appartenance d’un livre au « Fonds Hohenzollern » de la Bibliothèque de Harvard.

Un certain nombre d’acteurs ont appris à fonctionner de manière transatlantique. On voit se mettre en place des trios efficaces. À Harvard, l’axe Coolidge- Liechtenstein-Harassowitz permet la création de la « Hohenzollern Collection » [ill. 7] au lendemain de la visite officielle du Kronprinz Henri de Prusse en 1906. Coolidge est professeur d’histoire et directeur de la Bibliothèque ; Liechtenstein doctorant en allemand et sélectionneur pour les collections de langue allemande ; Hans Harassowitz est un libraire de Leipzig contacté dès 1882 par le conservateur de la bibliothèque de Harvard, et qui s’est spécialisé dans le marché des bibliothèques universitaires américaines après 1885 : son fils Hans travaillera d’ailleurs à plein temps aux États-Unis après 1908. À l’université de l’Illinois, le trio est formé du président Edmund James, de la bibliothécaire Mrs. Sharp et d’un certain Haupt qui vend des livres à Halle avec des succursales à Leipzig et à New York : en 1906, James informe Mrs. Sharp que, « dans les années à venir, la bibliothèque devrait faire l’acquisition de nombreux ouvrages étrangers » : il lui suggère de se mettre en contact avec Rudolf Haupt, qu’il fréquentait lors de ses études doctorales à l’université de Halle32.

Un autre facteur est l’explosion du mécénat. Au tournant du XIXe siècle, une figure devient célèbre, celle du millionnaire américain aux ressources illimitées et qui vient faire du shopping en Europe. Cette figure est popularisée par les travaux du sociologue Veblen sur la « classe de loisir » (The theory of leisure class : an economic study of institutions, New York-Londres, 1899), mais aussi par Oscar Wilde, dans Le fantôme de Canterville (1887). Dans la vraie vie, William Hearst fait démonter des cloîtres entiers, d’autres achètent les animaux du zoo de Londres, la plupart des livres rares et des manuscrits en provenance de la chère (parfois, très chère) « vieille Europe ». L’histoire la plus « dramatique » au sens hollywoodien est celle de la famille Widener : en 1912, ces patriciens collet monté rentrent à Philadelphie de leurs vacances à bord du Titanic ; le père et le fils se noient ; la mère fait don à Harvard d’une somme colossale pour la construction d’une nouvelle bibliothèque en mémoire de son fils [ill. 8] : Harry Elkins Widener (1887-1912) était en effet membre du Grolier Club et de la Bibliophile Society. Le même architecte qui avait réalisé la demeure familiale donne les plans d’un nouveau bâtiment qui lui ne ressemble pas si étrangement, et qui doit (pour commencer) abriter une collection de littérature anglaise du XIXe siècle – le goût « anglo-saxon » était souvent pour les élites waspy un moyen de se différencier des immigrés d’Italie ou d’Europe centrale.

[ill. 9] Villa Landor (Fiesole, Italie) : le bureau-bibliothèque de Willard Fiske en 1892, où il conservait ses collections Dante et Pétrarque -- y compris un fragment de la « tunica nera » du second, prélevé dans la tombe du poète en 1843 par l’archéologue italien Carlo Leoni, aujourd’hui pieusement conservé à Ithaca, NY. Division of Rare Books and Manuscripts, Kroch Library, arZ 137++.

[ill. 9] Villa Landor (Fiesole, Italie) : le bureau-bibliothèque de Willard Fiske en 1892, où il conservait ses collections Dante et Pétrarque -- y compris un fragment de la « tunica nera » du second, prélevé dans la tombe du poète en 1843 par l’archéologue italien Carlo Leoni, aujourd’hui pieusement conservé à Ithaca, NY. Division of Rare Books and Manuscripts, Kroch Library, arZ 137++.

[ill. 8] Annonce du don Widener dans The Public Ledger (journal de Philadelphie), le 2 juin 1912. Division of Rare Books and Manuscripts, Kroch Library, Cornell AN .P97 ++.

[ill. 8] Annonce du don Widener dans The Public Ledger (journal de Philadelphie), le 2 juin 1912. Division of Rare Books and Manuscripts, Kroch Library, Cornell AN .P97 ++.

Toutes les institutions ne bénéficient pas de telles largesses, mais toute « bonne bibliothèque universitaire » dans les années 1920-1930 se doit d’avoir sa « treasure room » au décor souvent néo-médiéval [ills. 10 et 11], à moins que les professeurs ne préfèrent le confort et l’atmosphère feutrée d’un club anglais. On y trouve moult textes vénérables, avec des reliures parfois « imitées de l’ancien » [ill. 12], réalisées tant qu’à faire dans les ateliers londoniens de Zaehnsdorf qui fonctionnent à plein régime entre 1842 et 1930 – mais il faut noter que très peu de bibliothèques universitaires ont acheté des manuscrits médiévaux originaux avant 1890.34 La tendance à la muséification est encouragée par les prédictions pessimistes de grincheux comme Melvil Dewey (1851-1931), fondateur de l'école de bibliothéconomie de Columbia et créateur de la classification décimale qui porte son nom : à l’occasion du 50e anniversaire de l’American Library Association (1926), Dewey annonce tout à trac que le livre ne survivra pas au succès de la radio et du cinéma et qu’il va devenir un objet de musée ! Autant, dès lors, avoir « les plus belles pièces ». Les conservateurs sollicitent donneurs individuels et « Amis de la bibliothèque » : « The Yale Library Associates » apparaissent en même temps que la « Rare Book Room » en 1930-1931. Derrière cette création, on trouve un professeur d’anglais, Chauncey B. Tinker (1876-1963). Dans un discours retentissant aux alumni (anciens élèves), Tinker avait affirmé en 1924 qu’une grande université comme Yale avait besoin d’une bibliothèque exceptionnelle, « riche de plusieurs millions de livres, de livres bizarres, de livres hors du commun, de livres coûteux »35. Cette ambition ne pouvait être réalisée qu’avec le soutien financier de tous les amis de l’université – lui-même montra l’exemple en faisant don de ses éditions rares du poète George Meredith.

[ill. 10] « The Treasure Room » à Dartmouth College. Carte postale, vers 1910. Private Collection (Dartmouth College Library, Digital Collections. Image reproduite par Lois A. Krieger, « The Woodward Succession : a brief history of the Dartmouth College Library, 1769–2002 », p. 46. © Trustees of Dartmouth College, 2002).

[ill. 10] « The Treasure Room » à Dartmouth College. Carte postale, vers 1910. Private Collection (Dartmouth College Library, Digital Collections. Image reproduite par Lois A. Krieger, « The Woodward Succession : a brief history of the Dartmouth College Library, 1769–2002 », p. 46. © Trustees of Dartmouth College, 2002).

[ill. 12] Manuscrits médievaux (XVe s.) et reliure néo-médiévale (1876) par Zaehnsdorf. The Libraries of the Claremont Colleges (Californie), BX2080 C384 1480.

[ill. 12] Manuscrits médievaux (XVe s.) et reliure néo-médiévale (1876) par Zaehnsdorf. The Libraries of the Claremont Colleges (Californie), BX2080 C384 1480.

Le mécénat bénéficie également aux collections générales en libre accès. Associations d’étudiants et professeurs multiplient les cadeaux à « leur chère bibliothèque. » Certains cherchent à promouvoir un champ d’étude, d’autres leur langue et leur culture d’origine. En 1875 Rasmus Anderson (1846-1936), fils d’immigrés norvégiens, surnommé « Grand Old Viking », qui est devenu le premier professeur de langues scandinaves des États-Unis, invite son compatriote le célèbre violoniste et compositeur Ole Bull à Madison, Wisconsin : les bénéfices des concerts servent à acheter des livres en norvégien pour l’université36. Le 2 avril 1920, Peter Riccio (1898-1990), l’un des sept enfants d’un boucher napolitain de Harlem, qui avait réussi l’exploit d’être admis à Columbia malgré son triple handicap (il était pauvre, Italien et catholique), écrit au président de l’université : « Notre association, il Circolo italiano, a commencé à constituer une collection de livres pour mettre en évidence la contribution de l’Italie à la civilisation mondiale – ce que les étudiants allemands font depuis longtemps. Il convient de combattre les préjugés xénophobes, renforcés par l’ignorance. » Un dialogue s’engage alors, et en 1927 (l’année de l’exécution de Sacco et Vanzetti), on inaugure La Casa Italiana, dont Peter Riccio devint le directeur en 1957. On a du mal à croire que cette success story avait commencé avec une petite collection de livres en italien37 !

Dernier élément d’explication : avec la Première Guerre mondiale et la Révolution bolchévique en Russie, les États-Unis sont réintégrés dans « le monde occidental», au sein duquel la réputation de l’Allemagne a souffert. Cet ancrage géopolitique est souligné notamment par la création à l’université Stanford (Californie) d’un centre de documentation unique en son genre, la Hoover War Library, financé par un don personnel de 50 000 $ du haut administrateur et futur président Herbert Hoover. Annoncé par un « câble » laconique en avril 1919, le don en argent s’accompagna du transfert dès le mois de mai des archives paragouvernementales de la Commission d’aide à la Belgique (Commission for relief in Belgium), puis de nombreux documents d’archives concernant la révolution communiste en Hongrie. Le bibliothécaire de Stanford donna comme consigne de collecter le maximum de brochures et d’affiches, « à l’image de ce qui existait à Cornell pour la Révolution française »38. Après quelques années, les collections s’avèrent tellement immenses (1,4 million de documents historiques comptabilisés en 1929) qu’il faut construire une tour pour les conserver ; elle est inaugurée en 1940.

Le résultat de ces acquisitions spectaculaires est pourtant ambigu. D’un côté, les collections sont superbes et aisément accessibles, avec des salles de consultation confortables et chauffées, des salles des catalogues et même les premiers accords de prêt inter-bibliothèques. En 1917, le géographe grenoblois Raoul Blanchard, qui est le premier Français enseignant dans une université de province invité aux États-Unis, doit se rendre à l’évidence :

Je fais connaissance avec les bâtiments de Harvard. (…) Il y a de quoi réfléchir (…) ce vaste parc planté d’arbres majestueux et centenaires (…). Les grandes constructions de briques et de marbre (…) enfin, cette colossale bâtisse qui abrite la merveille des merveilles, la Widener Library, la plus belle bibliothèque du monde ! Je pense avec confusion au maigre palais de l’université de Grenoble, avec sa bibliothèque rencognée dans une partie du premier étage. Il va falloir se faire à une supériorité aussi écrasante !39

D’un autre côté – quoi qu’en ait pensé Eugène Morel à l’époque – les universitaires ne font pas grand-chose de leurs bibliothèques, et en particulier de leurs collections européennes. Prenons l’exemple de la littérature anglaise : hormis à Harvard, où triomphe l’approche philologique de George L. Kittredge (1860-1943), c’est la tendance New Humanists, hostile à toute « érudition pédante », qui l’emporte après 1914 ; dès lors, les études anglophones se limitent largement à faire du « biographisme » pour comprendre « les intentions de l’auteur », et le cours devient une paraphrase moralisatrice, quand la lecture à haute voix des meilleurs passages, toujours les mêmes, n’est pas érigée en méthode d’imprégnation, comme à Cornell. Dans un article de méthode intitulé History vs. criticism (1935), Walter Crane (1886-1967), professeur de l’université de Chicago, affirme que les considérations stylistiques sont l’affaire des critiques littéraires, pas des universitaires et encore moins des étudiants. Le close reading et l’approche comparée ne prendront leur essor que dans les années 1940.

Un autre exemple, c’est l’histoire. La plupart des professeurs restent des généralistes (en 1926, moins de 10 % des membres de l’Association des historiens américains se déclarent strictement « européanistes »), qui publient surtout des analyses historiques d’événements récents, des manuels conventionnels et des biographies romancées : en 1939, un professeur de Chicago, Louis R. Gottschalk (1899-1975), publie aux Presses universitaires de Johns Hopkins un ouvrage intitulé Dame de compagnie : la romance entre La Fayette et Aglaé de Hunolstein… Sauf à Harvard et Princeton, peu de thèses sont publiées et les articles dans des revues scientifiques étrangères sont rarissimes – même si la Revue de synthèse historique innove avec un numéro spécial intitulé « Des professeurs américains écrivent sur la France » en 1919. Les cours magistraux sont repris d’une année sur l’autre, moyennant quelques mises à jour. Le but de l’enseignement de l’histoire est d’éveiller et de responsabiliser les futurs citoyens et cadres dirigeants des États-Unis. La « star locale » de Harvard est un certain Roger B. Merriman (1876-1945), dit « Frisky », un extraordinaire show-man qui enseigne le même survey course, « Histoire européenne de la chute de l’Empire romain à nos jours », de 1901 à 1940, devant plusieurs centaines d’étudiants d’autant plus enthousiastes qu’il leur suffit de régurgiter leurs notes de cours pour les examens.

Il y a évidemment des exceptions : dès 1866, Andrew Dickson White (1832-1918) enseigne l’histoire de la Révolution française aux étudiants de première année à partir de documents originaux tirés de sa collection privée, donnée à l’université en 189140. Eloïse Ellery (1874-1958) – auteur d’une excellente étude sur Brissot en 1915, exige de ses élèves à Vassar College qu’elles écrivent une sorte de long mémoire de maîtrise avec une bibliographie commentée. Mais le bilan d’ensemble reste décevant. Un an avant sa mort en chaire devant ses étudiants dans l'amphithéâtre Michelet (1932), Albert Mathiez, titulaire de la chaire d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne, ne cache pas son mépris pour les collègues qui se veulent « tout a la fois économistes, sociologues, philosophes et journalistes omniscients – en un mot, américains. » Il est vrai que, socialiste, Mathiez a de bonnes raisons de détester les Yankees. Mais il n’est le seul à se montrer sévère : en 1922, le grand médiéviste de Harvard, Charles Homer Haskins (1870-1937), l’un des meilleurs élèves de Charles-Victor Langlois, universellement respecté pour ses travaux sur les Normands et sur « la Renaissance du XIIe siècle », intitule son discours de président de l’Association des historiens américains, « European history and American scholarship. » Certes, admet-il, en plus des contraintes professionnelles et éditoriales, « nous sommes loin des dépôt d’archives européens » ; « toutefois, ces difficultés ne sont pas insurmontables ; [nous disposons] de nouveaux procédés photographiques [et] de grandes bibliothèques : la création sur la Côte ouest d’une centre très important consacré à la Grande Guerre [il s’agit de la Hoover Library] en est l’illustration la plus convaincante. » Si la qualité des publications reste médiocre, c’est – estime Haskins – que les chercheurs américains cèdent trop facilement à la tentation de traiter des sujets d’actualité pour vendre du papier (« hot stuff on live subjects ») ; en outre, ils ne connaissent guère que l’anglais : or, « à moins de vaincre notre peur des langues étrangères (our fear of languages), notre travail d’historien ne peut qu’être de seconde main et superficiel »41.

La situation changea beaucoup dans les décennies suivantes. Tout d’abord, les études européennes s’européanisent, à cause de l’afflux sans précédent d’universitaires, penseurs et artistes européens – il y aura peu ou pas de bibliothécaires, car ils ne pouvaient obtenir de visas d’immigration ni de permis de séjour. La contribution de ces réfugiés aux bibliothèques américaines fut multiple. Certains travaillent pour les collections : le poète et diplomate Alexis Léger (plus connu sous son nom de plume, Saint-John Perse) compile ainsi une bibliographie sur les relations internationales entre 1919 et 1939 pour la Bibliothèque du Congrès, tandis que le compositeur hongrois Béla Bartók transcrit et annote des mélodies traditionnelles turques, roumaines et serbo-croates pour la bibliothèque de Columbia entre 1940 et 1943. D’autres vont donner leurs archives. En 1938, à l’initiative d’un professeur d’allemand et collectionneur privé, Thomas Mann (qui vit à Los Angeles depuis 1936) annonce, lors d’une conférence-exposition, la création d’une « Thomas Mann Archive » à Yale. Une deuxième exposition, en 1950, donnera une idée de la magnificence du don : 102 manuscrits, les textes autographes pour d’importantes conférences (« Goethe et Tolstoi », 1921 ; « Dieser Friede », sur les accords de Munich, 1938) et surtout 71 pages non retenues pour La Montagne magique, dont le manuscrit, resté à Munich, fut perdu pendant la guerre42. On constate l’effet d’entraînement d’un tel événement : lorsqu’il meurt à New Haven un an plus tard, sans être retourné en Allemagne, Hermann Broch donne ses papiers à la German Literature Collection at Yale : le manuscrit de La Mort de Virgile, un des grands textes du XXe siècle, s’y trouve encore. 1951 est une année faste : le grand poète T.S. Eliot, qui avait mis en sûreté ses archives littéraires et ses photographies de famille à Harvard, lors des bombardements sur Londres, transforme ce dépôt en don neuf ans plus tard.

Beaucoup d’Européens réfugiés avaient le sentiment d’être les gardiens d’un patrimoine et d’une tradition intellectuelle en péril de mort. Leur sens des responsabilités politiques apparaît même lorsqu’ils travaillent sur des sujets en apparence éloignés de l’actualité. Bruno Reudenbach n’a pas tort de voir dans l’abbé Suger tel que le dépeint Erwin Panofsky « un contre-Führer humaniste ». Dans la même veine, un an avant sa mort à New Haven en mars 1943, Henri Focillon écrivait : « Ne nous représentons pas Gerbert d’Aurillac comme un pur intellectuel, content de son dernier asile, de grandes lectures et de beaux livres. Partout où il est appelé, il fait mieux que remplir exactement sa charge. Il a le goût et le don de l’action jusqu’au combat. »43

Les professeurs qui choisissent de rester et de faire carrière en Amérique font le meilleur usage des ressources immenses à leur disposition et tirent le corps enseignant vers le haut. En 1962, l’historien Leonard Krieger (1918-1990) put fièrement annoncer que les européanistes américains sont devenus des membres à part entière de la communauté historienne occidentale, avec leurs spécificités nationales. Ce qui est remarquable, c’est que cette amélioration quantitative s’est produite dans un contexte de massification. Après 1945, on entre en effet, lentement mais sûrement, dans l’enseignement supérieur de masse : de 200 000 étudiants avant 1945, on passe à 500 000 en 1950, 3,2 millions en 1959 et 8,6 millions en 1970. C’est en partie une conséquence de la G.I. Bill, qui permet aux vétérans d’entrer facilement à l’université. Mais celle-ci ouvre surtout ses portes aux baby-boomers issus de la « classe moyenne », à un nombre croissant de jeunes femmes (mixité aidant) et enfin aux Noirs dans les années 1960.

[ill. 13] Vladimir Nabokov. “Wanted, Wanted.” Autograph manuscript in Poems. London: Weidenfeld and Nicolson, (1961). Annoté par l’auteur en vue d’une lecture-performance « en cinq minutes » (1961). Ce document fut offert plus tard à la Bibliothèque de Cornell par un ancien étudiant, Jon A. Lindseth ’56, à l’occasion d’une exposition pour le centenaire de la naissance de Nabokov. Division of Rare Books and Manuscripts, Kroch Library, PG3476.N11 P8 1961b

[ill. 13] Vladimir Nabokov. “Wanted, Wanted.” Autograph manuscript in Poems. London: Weidenfeld and Nicolson, (1961). Annoté par l’auteur en vue d’une lecture-performance « en cinq minutes » (1961). Ce document fut offert plus tard à la Bibliothèque de Cornell par un ancien étudiant, Jon A. Lindseth ’56, à l’occasion d’une exposition pour le centenaire de la naissance de Nabokov. Division of Rare Books and Manuscripts, Kroch Library, PG3476.N11 P8 1961b

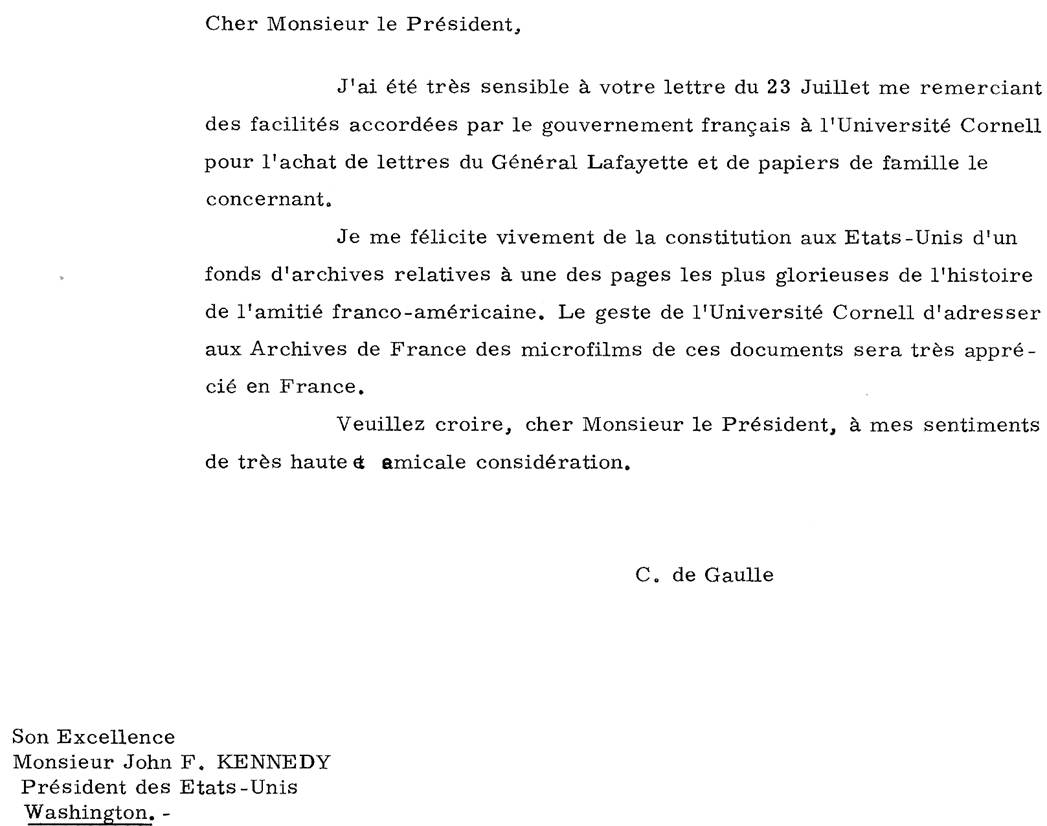

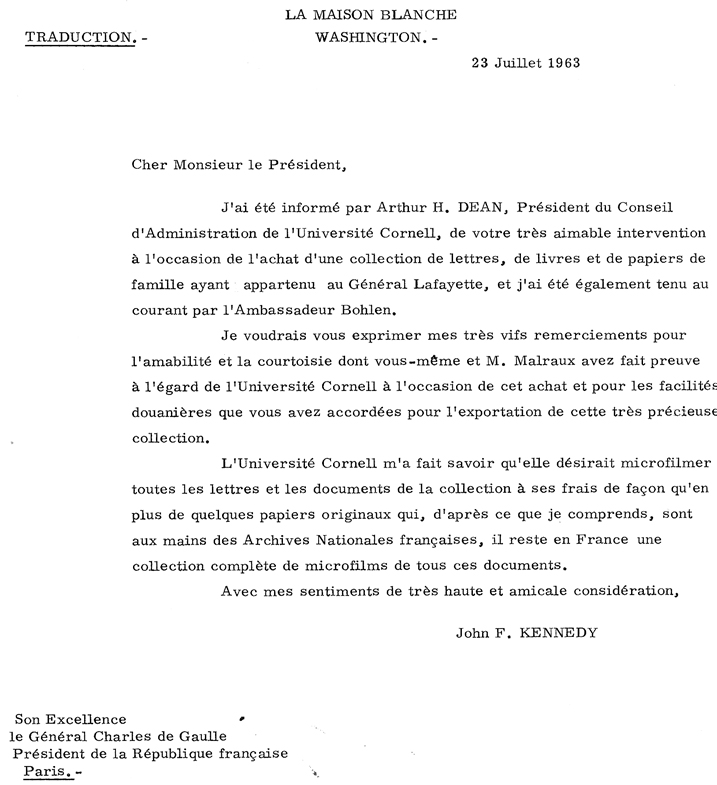

C’est également une période faste pour les collections de livres rares et de manuscrits, après l’interruption de la guerre – la plupart des livres commandés en Europe en 1940-41 n’arriveront qu’en 1946. Outre les surprises du marché, il faut mentionner les catalogues de « livres fameux » édités par le Grolier Club et qui vont fonctionner comme des listes de mariage : ce que vous pouvez désirer pour votre bibliothèque. Certains collectionneurs privés continuent la tradition du mécénat commencée au XIXe siècle. Ainsi le collectionneur de tableaux et de livres Albert Eugene Gallatin (1881-1952), qui donne une somptueuse Collection Aubrey Beardsley à Princeton, en 1948, ou James Ford Bell (1879-1961), qui réussit l’exploit d’acquérir en 1954, auprès du prince de Liechtenstein, l’un des quatre exemplaires connus au monde du jeu de fuseaux en papier servant à reconstituer le globe terrestre, produits à Saint-Dié en 1509. Bell fit don de sa splendide collection de cartes et de récits de voyages à la bibliothèque de l’université du Minnesota. Mais dans les années 1960, « le temps des institutions » (Gordon Ray) est venu, c’est-à-dire que les universités deviennent les principaux acheteurs et se livrent une concurrence féroce – par exemple pour la Collection Seidler (littérature anglaise du XIXe siècle), remportée par UCLA contre University of Illinois : on dirait l’affiche d’un match de baseball ! Pendant ce temps, la Beinecke (Yale) creuse l’écart pour les manuscrits médiévaux, tandis que Harvard devient « leader » pour la photographie. Mais le « coup » le plus spectaculaire de la période est réussi par Cornell. L’avocat d’affaires, diplomate et président du board of trustees, Arthur Dean, qui se trouvait à Genève pour négocier des accords sur les armes nucléaires avec l’URSS, se livre dans la foulée à un autre genre de négociations : il obtient du gouvernement français le certificat d’exportation pour plus de 5 000 documents et objets en rapport avec La Fayette, vendus par la famille Fabius ; Dean a compris que Malraux est un adepte de la diplomatie culturelle de prestige ; il s’est souvenu du discours très « Son et Lumière » que le ministre prononça à l’occasion du prêt de la Joconde à la National Gallery, en janvier 1963 : « Monsieur le Président [Kennedy], voilà donc le plus célèbre tableau du monde (…). On a parlé des risques que prenait ce tableau en quittant le Louvre, mais ceux qu’ont pris les gars qui débarquèrent un jour à Arromanches étaient beaucoup plus certains. »44 Les Archives nationales conservent l’échange de politesses entre De Gaulle et John Kennedy – un ami personnel d’Arthur Dean [ills. 14 et 15] On le voit, les acquisitions des grandes bibliothèques sont parfois de véritables affaires d’État45 !

[ills. 14 et 15] Échange de courrier amical entre JFK et le Général de Gaulle, à propos du transfert à Cornell de la Collection Fabius relative à La Fayette, 1963. Archives nationales de France, Fonds De Gaulle, 5 AG 1/204.

[ills. 14 et 15] Échange de courrier amical entre JFK et le Général de Gaulle, à propos du transfert à Cornell de la Collection Fabius relative à La Fayette, 1963. Archives nationales de France, Fonds De Gaulle, 5 AG 1/204.

De nouveaux acteurs jouent désormais dans la cour des grands : les universités texanes. Sur fonds d’essor spectaculaire des collections en général (un million de volumes en 1952, deux millions en 1968), le président de l'université du Texas à Austin, Harry Huntt Ransom46 [ill. 16], réussit à convaincre les trustees qu’il faut utiliser les revenus faramineux du pétrole pour changer l’image du Texas : les collections d’imprimés et de manuscrits rares peuvent y contribuer. Dans un discours du 8 décembre 1956 devant la Société Philosophique du Texas (sic), Ransom « propose que soit établi quelque part dans le Texas un centre qui fasse référence en matière culturelle, une sorte de Bibliothèque nationale [en français dans le texte] dans le seul état des États-Unis qui ait commencé comme une nation indépendante. »47 Le Humanities Research Center ouvre en 1957 et, dès l’année suivante, son directeur se lance dans une frénésie d’achats : en 1958, c’est la Collection Parsons (40 000 volumes dont des centaines d’incunables et 8 000 manuscrits littéraires) puis la Collection Hanley (Beckett, Joyce, D.H. Lawrence) ; en 1959, des livres d’architecture, suivis du « Blood Book », exceptionnel document sur la sensibilité victorienne ; en 1968 s’ajoutent 350 000 (!) matériaux divers collectés par un critique d’art et reporter au Christian Science Monitor, dont : les manuscrits du Guignol’s Band de Louis-Ferdinand Céline et ceux de Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet ; le discours lu par Albert Camus lors de la remise du Nobel en 1960 ; 400 lettres envoyées par Henri Toulouse-Lautrec, etc. ; en 1978, c’est une Bible de Gutenberg… Souvent raillé, Harry Ransom, surnommé par ses confrères ou par des politiciens du Texas « The Great Acquisitor » ou « the Chancellor of Second-Hand Books », demeure une des grandes figures du monde des bibliothèques au XXe siècle48.

[ill. 16] Harry Hunt Ransom avec deux étudiantes, en train d’admirer des livres rares à Austin (Texas), en 1964. Parmi les ouvrages exposés, on reconnait au premier plan la Weltchronik de Hartmann Schedel, plus connue sous le nom de « Chronique de Nuremberg », 1493. Photographe non identifié. University of Texas in Austin, Harry Ransom Center, exposition permanente, reproduit avec l’aimable autorisation du centre.

[ill. 16] Harry Hunt Ransom avec deux étudiantes, en train d’admirer des livres rares à Austin (Texas), en 1964. Parmi les ouvrages exposés, on reconnait au premier plan la Weltchronik de Hartmann Schedel, plus connue sous le nom de « Chronique de Nuremberg », 1493. Photographe non identifié. University of Texas in Austin, Harry Ransom Center, exposition permanente, reproduit avec l’aimable autorisation du centre.

[ill. 17] Annonce par la London Graduate School de l’édition philologique online de textes inédits de Paul de Man, portant sur Jean-Jacques Rousseau (2010). Les textes originaux, conservés à Irvine (Californie) ont pu être numérisés et présentés par Dr. Martin McQuillan et Dr. Erin Obodiac grâce à une subvention spéciale du Arts and Humanities Research Council du Royaume-Uni.

[ill. 17] Annonce par la London Graduate School de l’édition philologique online de textes inédits de Paul de Man, portant sur Jean-Jacques Rousseau (2010). Les textes originaux, conservés à Irvine (Californie) ont pu être numérisés et présentés par Dr. Martin McQuillan et Dr. Erin Obodiac grâce à une subvention spéciale du Arts and Humanities Research Council du Royaume-Uni.

Source : The London Graduate School

Source : blog VIRTUALPOLITIK

Que s’est-il passé d’essentiel dans les dernières décennies ?

Il y a des éléments de continuité, comme les « coups ». Citons le Fonds Spinelli, 54 mètres linéaires d’archives acquis par Yale en 1988 : il documente la vie d’une dynastie de marchands et de banquiers florentins du XVe au XVIIIe siècle et constitue la principale source pour écrire l’histoire des finances pontificales en dehors de l'Italie. Citons encore les 116 boîtes d’archives données entre 1990 et 1999 par Jacques Derrida à l’université de Californie à Irvine (où il enseigna à partir de 1986) – après photocopie intégrale par Tom Dutoit, désormais professeur à Paris-VII. Ce fonds Derrida ne comprend pas la correspondance déposée en 2002 à l’IMEC (283 dimabs) ; on y trouve en revanche l’ensemble des pièces du « Dossier Paul De Man » qui fit tellement de bruit aux États-Unis en 1988-1989. Le fonds Derrida fait partie du plus grand ensemble d’archives de la Déconstruction au monde, avec les écrits de l’Italien Eugenio Donato, du Tchèque René Wellek, de l’Allemand Wolfgang Iser, de l’Américain Richard Rorty et du Belge Paul De Man [ill. 17], tous décédés entre 1983 et 2007 après de longues carrières universitaires aux États-Unis. Par rapport aux archives d’écrivains comme Thomas Mann, The Critical Theory Archive est multimédia : originaux sur papier, mais aussi photocopies, photographies, disquettes informatiques [ill. 18], enregistrements audio et vidéo de séminaires et conférences, films VHS, etc.49 Mais on reste d’une certaine façon, dans la logique d’acquisition des bibliothèques de travail de scholars européens avant 1914, puisque l’idée est de « faire (par exemple) du Derrida », si l’on me passe l’expression.

Beaucoup de choses ont toutefois changé, dans la dernière décennie.

Premièrement, les transferts transatlantiques sont devenus plus difficiles : les gouvernements européens s’opposent de plus en plus à ce que certains manuscrits ou fonds d’archives quittent ce côté de l’Atlantique, au motif qu’ils constitueraient autant de « trésors nationaux » : ainsi, en 2009, le plus ancien livet d’opéra imprimé en anglais, Erismena de Francesco Cavalli, a pu finalement être « saved for the nation » (pour reprendre l’expression du Guardian) via son acquisition par la Bodleian Library ; la même année, en France, les archives de Guy Debord (convoitées par Yale mais classées trésor national à la suite de l’intervention de Philippe Sollers) sont entrées à la Bibliothèque nationale de France ; plus récemment, la mise en vente d’un fonds Robespierre a provoqué l'émoi ; dans son blog du Monde, le 17 mai 2011, Pierre Assouline accompagnait la fanfare communiste à l’orgue patriotique : « De quoi doit-on sauver Robespierre ? De l’exil. Ses amis craignent qu’une université américaine ou un collectionneur étranger raflent le tout aux enchères. » On aurait tort de croire que cette crispation identitaire ne touche que des collections de premier ordre. C’est dommage.

Deuxièmement, la catégorie d’Occident, qui supposait une symétrie et une alliance naturelle entre l’Europe et l’Amérique du Nord, est remise en cause (sauf par quelques néoconservateurs islamophobes). Non seulement l’Europe n’est plus le centre du monde, mais il n’y a plus de centre : pour citer l’historien Enzo Traverso, « la notion d’Occident demande à être redéfinie (sinon dissoute) à l’ère de la mondialisation : l’histoire globale, qui structure les différentes parties du monde en un ensemble de réseaux (certes hiérarchisés mais unifiants), est un miroir de ces mutations »50. Sur les campus nord-américains, beaucoup d’étudiants ont aujourd’hui des origines et/ou un horizon multiculturels. Certes, l’Europe garde sa capacité d’attraction : en témoignent non seulement le fait qu’une majorité d’étudiants continuent d’y passer leur année à l’étranger, mais encore l’énorme production de discours entourant l’œuvre de penseurs européens comme Girard, Badiou, Žižek, Agamben, Rancière, Meillassoux, Sloterdijk, Ginzburg, Hamacher, Vattimo, Negri ou Saviano. Toutefois, il ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt ; coincée entre la pop culture et les cultural studies, la fiction européenne en langue originale ne compte presque plus ; les « petites langues » sont supprimées les unes après les autres : à Cornell, depuis 2009, on n’enseigne plus ni le hollandais ni le suédois (est-il besoin de préciser que Stieg Larsson est lu en anglais ?). Les spécialistes en Latino Studies se détournent de l’Espagne, les Francophones préfèrent le Zambèze à la Corrèze. Tout cela affecte naturellement les choix des selectors et des catalogers des bibliothèques universitaires.

Enfin, il y a les mutations électroniques de l’écrit et de la lecture, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Les avantages sont nombreux et connus – ne vous y trompez pas : comme conservateur, je mets la même d’énergie et le même enthousiasme que mes collègues à rédiger des outils de recherche en XML, à construire des sites web pedagogical and fun et à développer l’édition électronique. Malheureusement, il y a un revers de la médaille. Un pourcentage croissant des collections physiques que l’on dit bêtement « sous-utilisées » est stocké dans des annexes, où on les oublie. C’est quasiment la fin des découvertes solitaires au fil des rayonnages, en prenant son temps. Ce type de promenade avait pourtant fait ses preuves : François Furet disait avoir « redécouvert» Augustin Cochin en furetant à la bibliothèque de l’université du Michigan, en 1974. Les jeunes d’aujourd’hui (sic), s’ils apprécient toujours autant les très nombreuses séances sur « documents rares et spéciaux » [ill. 19], ne se promènent plus guère dans les stacks.

[ill. 19] Séance de travail sur documents originaux, animée par Laurent Ferri (« The Transmission of Classics in the Middle Ages », Cornell, 2011) avec des étudiants et des enseignants de Colgate University. Au premier plan, une rare édition imprimée de l’atlas de Ptolémée (Ulm, 1482, cote G87 P97 1482++). Photographie prise par le Prof. Rebecca Ammerman et reproduite avec son aimable autorisation.

[ill. 19] Séance de travail sur documents originaux, animée par Laurent Ferri (« The Transmission of Classics in the Middle Ages », Cornell, 2011) avec des étudiants et des enseignants de Colgate University. Au premier plan, une rare édition imprimée de l’atlas de Ptolémée (Ulm, 1482, cote G87 P97 1482++). Photographie prise par le Prof. Rebecca Ammerman et reproduite avec son aimable autorisation.

Bref, comme l’observait Umberto Eco dès 1991, « il n'y a pas plus grand silence que le bruit absolu et l'abondance d'information peut produire l'ignorance absolue »52. Dans quelques endroits comme Ithaca, les bibliothécaires s’emploient de leur mieux à former les nouveaux étudiants aux « stratégies de recherche ». Mais le doute s’installe : ne verrons-nous pas, prochainement, 90 % des collections européennes devenir « inutiles » (useless) pour 90 % des utilisateurs ? Si c’est le cas, le paradoxe serait qu’après avoir « doublé » leurs homologues européennes sur leur propre terrain, nos bibliothèque universitaires perdraient leur raison d’être, la lecture patiente et réfléchie d’œuvres considérées dans leur épaisseur, du fait de leur infinie duplication électronique. On n’est jamais si bien trahi que par soi-même.

Laurent FERRI