[p. 229] Prolegomena zu einer städtischen Diplomatik des Spätmittelalters : Das Beispiel Regensburg

“Die Aufgabe der Urkundenlehre und Diplomatik ist es, den Wert der Urkunden als historischer Zeugnisse zu bestimmen”1. Hinter dieser knappen Formulierung H. Bresslaus verbirgt sich implizit die Forderung, eine Summe komplexer Methoden und Verfahren anzuwenden, um dem Urkundenwesen in der spätmittelalterlichen Stadt einigermaßen gerecht zu werden. Es gibt viele Faktoren, die bis dato eine allgemeine und umfassende Untersuchung zum Urkundenwesen der spätmittelalterlichen Städte verhindert haben. Dazu zählen mit Sicherheit die große Masse der zu bearbeitenden Quellen ebenso wie auch die sich zunehmend diversifizierende Verwaltung, die immer neue Typen urkundlicher Quellen hervorbrachte, um nur zwei dieser Faktoren zu nennen.

Will man die Forderung Bresslaus ernst nehmen und trotz exponentiellem Anstieg der Schriftlichkeit und der Entstehung neuer Textsorten einen gesamthaften Blick auf das zu analysierende Material erlangen, so muß man sich neuer Mittel und Wege bedienen. Die diplomatischen Analyse und Kritik setzt eine umfassende Dokumentation der äußeren und inneren Merkmale, der Überlieferung und auch gegebenenfalls der Rezeption urkundlicher Quellen voraus. Wie eine solche Dokumentation städtischer Urkunden (und deren Edition als Spezialfall) mit Hilfe von Informationstechnologie und informationswissenschaftlichen Ansätzen geschaffen werden kann, soll den Schwerpunkt der folgenden Ausführungen bilden. Als Beispiel sowohl für die Schilderung der konkreten Problematik als auch für konkrete Lösungswege wird dabei das spätmittelalterliche Urkundenwesen der Reichsstadt Regensburg Verwendung finden.

1. Probleme einer städtischen Diplomatik des Spätmittelalters

1.1 Die Quantität der Überlieferung

Als eines der zentralen Probleme der Diplomatik des Spätmittelalters ist die überproportional steigende Quantität der Überlieferung bekannt, die mit der wachsenden Verschriftlichung der Gesellschaft einhergeht. Urkunden im streng diplomatischen Sinne werden allmählich mit der Diversifizierung der städtischen Verwaltung durch andere rechtlich relevante, urkundliche Quellentypen ergänzt oder ersetzt. Nicht zuletzt führt die “Sicherung” der Überlieferung [p. 230] in Kopial- und Briefbüchern zu einer immensen Steigerung des tradierten Quellenmaterials.

Neben der Quantität der urkundlichen Überlieferung bedarf auch deren typologische Einordnung einer Neubetrachtung. Solange sich die historische Forschung allein auf Urkunden, bei denen die Stadt selbst bzw. ihre administrativen Instanzen als Aussteller fungieren, beschränkt, wird nur ein Bruchteil der städtischen Überlieferung transparent. Gleichberechtigt neben den Ratsurkunden sind die Urkunden sämtlicher städtischer und in der Stadt ansässiger Institutionen, die Urkunden bürgerlicher Aussteller sowie die städtischen Amtsbücher und -libelle zu betrachten, deren Form, Diktat und Inhalt in ihrer Entwicklung und Ausprägung untrennbar miteinander verwoben sind. Schließlich wird eine städtische Diplomatik des Spätmittelalters erst dann abgeschlossen sein, wenn sowohl die Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte als auch die prosopographische Forschung ausreichend berücksichtigt werden.

Am Beispiel Regensburgs2 soll ein kurzer Einblick in die Quantität der Überlieferung sowie in Relation dazu in deren Erschließung gewährt werden, wobei sich hier jedoch im wesentlichen auf die Hauptüberlieferungsträger — die Urkunden und Amtsbücher — beschränkt werden muß, wenn gleich sich zahlreiche weitere kleinere Quellengruppen aufzählen ließen3.

[p. 231] Der Überlieferung der Reichsstadt Regensburg im 13. Jahrhundert ist — abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen — vorwiegend über das “Regensburger Urkundenbuch”4 zugänglich. Darüber hinaus wurde von K. Ambronn im Rahmen seiner Arbeit einer kleiner Urkundenbestand durch Regesten erschlossen5. Betrachtet man als einen der zahllosen Regensburger Urkundenbestände6 allein den Bestand “Reichsstadt Regensburg Urkunden”7, dann sind dort für das 13. Jahrhundert etwa 130 Urkunden überliefert, von denen bislang lediglich knapp 30 % in irgendeiner Form erschlossen sind.

Im 14. Jahrhundert nehmen die schriftlichen Aufzeichnungen erwartungsgemäß zu, was jedoch erst ab etwa 1340 deutlich wahrnehmbar wird8. Die Urkundenüberlieferung für dieses Jahrhundert, die sich insgesamt mit etwa 10.000 Stück beziffern läßt, ist zwar besser erschlossen9, es zeigen sich aber statt dessen andere Mängel, die diplomatische Untersuchungen zumindest [p. 232] lückenhaft erscheinen lassen müssen. Abgesehen davon, daß die leider nie überwundene zeitliche Limitierung des Regensburger Urkundenbuches bis zum Jahre 137810 — begründet mit dem Tod Kaiser Karls IV. — einen für die Stadtgeschichte völlig willkürlichen Einschnitt darstellt, wurde der überwiegende Teil der “edierten” Urkunden lediglich als Regest mit eingebundenen Originaltextteilen wiedergegeben, wodurch weiterreichende diplomatische Untersuchungen ohne Rückgriff auf die Originale nicht mehr möglich sind. Bis jetzt nahezu völlig unzugänglich sind hingegen alle Urkunden, die nach 1378 datieren : das Quellenmaterial zwischen 1378 und 1400 ist lediglich im Hauptstaatsarchiv München über Archivrepertorien bzw. Aussteller- und Sieglerkarteien erschlossen, Regestenwerke fehlen.

Für das 15. Jahrhundert kann sofort vorweggenommen werden, daß bislang der Forschung so gut wie kein Quellenmaterial zugänglich gemacht wurde, was zugegebenerweise kein für Regensburg spezifisches Problem darstellt. Es wird geschätzt, daß zwischen 1400 und 1512 allein die Bestände “Reichsstadt Regensburg Urkunden” und “Hochstift Regensburg” etwa 14.000 Siegelurkunden enthalten, die — von wenigen Ausnahmen abgesehen — weder in Form von Regesten noch als Edition erschlossen sind11.

Neben den Urkundenbeständen nehmen im 15. Jahrhundert auch die Amtsbücher sehr stark zu : waren es im 14. Jahrhundert im wesentlichen nur die drei Stadtbücher, so sind es für das 15. Jahrhundert zumindest zehn, die für die Verfassungsgeschichte und die Entwicklung der Verwaltung von Bedeutung wären. Dazu sind jetzt nicht mehr nur die Bücher des Rates zu zählen12, sondern auch Materialien von “Sub- und Sonderbehörden”, zahlreiche Rechnungsbücher13, Steuerregister14, Neubürgerbücher15 und vieles mehr. Abgesehen von den Neubürgerbücher16 und wenigen Materialien, die [p. 233] im Rahmen der drei älteren Stadtbücher in das 15. Jahrhundert hineinreichen, wurden auch diese Bestände bislang in keiner Weise inhaltlich zugänglich gemacht.

1.2 Die Entwicklung neuer urkundlicher Formen

Neben den führenden Amtsträgern der Stadt — dem Bürgermeister, dem Kämmerer, dem Rat und der Gemeine — war im Verlauf des 14. Jahrhunderts durch eine immer spezialisiertere Verwaltung auch eine immer größere Zahl nachgeordneter Beamter und Behörden notwendig17. Dabei lassen sich nach B. Ritscher bis zum Jahr 1429 zwei Gruppen unterscheiden : einerseits die ehemals stadtherrlichen Ämter, zu denen der Hansgraf und die Hansräte, der Brückenmeister sowie die Wachtmeister und Wachträte zählen18, sowie andererseits jene Ämter, die erst im Rahmen der Ratsverfassung nach 1245 sukzessive geschaffen wurden, wie etwa Stadtkämmerer, Ungelter, Steuerherren und Stadtbaumeister (mit städtischen Pflaster-, Werk- und Zimmermeistern)19. Dazu treten noch der vorerst herzogliche Schultheiß und der vorerst bischöfliche Propstrichter samt Beisitzern (Urteilsfinder), den sogenannten Hausgenossen, sowie die nachgeordneten Beamten der Gerichte wie Fronboten oder Gerichtsschreiber20. Die meisten der letztgenannten Ämter wurden im Verlauf des 14. Jahrhunderts geschaffen, während deren Entwicklung hin zu selbständigen Behörden zumeist im 15. Jahrhundert stattfand21. Einige Ämter bildeten zwar bereits im 14. Jahrhundert eigene Kanzleien aus, wobei hier jedoch noch nicht von einer Institutionalisierung ausgegangen werden kann, sondern vielmehr von Eigeninitativen der jeweiligen Amtsträger.

[p. 234] Diese Diversifizierung der Verwaltung bedingt auch in Regensburg die Entwicklung neuer urkundlicher Formen22. Neben die allgemein verbindliche Ratsverordnung treten für spezifische Rechtsbereiche entwickelte Urkundenformen, deren Formular zweckorientiert der jeweiligen Zielsetzung angepaßt wurde. Die Arenga tritt vor der Dispositio zurück, wodurch das eigentliche Rechtsgeschäft in den Mittelpunkt gerückt und abhängig vom jeweiligen rechtlichen Betreff in bestimmter Weise formuliert wird. Dabei steht die innere Form über dem Diktat, so daß der Urheber einer Urkunde kaum zu ermitteln ist ; als Beispiele seien hier Rechnungslegungen, Baubewilligungen, Gerichtsurteile, Renten- und Schuldverträge und Testamente genannt.

1.3 Die Amtsbücher des 14. Jahrhunderts

Mit der allmählichen Ausbildung einer komplexen städtischen Verwaltung nimmt auch in Regensburg im Verlauf des 14. Jahrhunderts vor allem das sogenannte “nichturkundliche”, aber für die Diplomatik unverzichtbare Material, wie zum Beispiel Amtsbücher und frühe “Aktenstücke”, stark zu, welche weit mehr Einblick in die administrative und gesellschaftliche Entwicklung einer Stadt bieten, als die Interpretation abgeschlossener Rechtsgeschäfte. Nicht mehr alle Rechts- und Finanzgeschäfte der Stadt konnten in der alleinigen Verantwortung des Stadtschreibers stehen oder in seiner Kanzlei verzeichnet werden. Die Vielfalt der Amtshandlungen verlangte einerseits eine Trennung nach Sachgebieten, andererseits die systematische Archivierung des Materials. In Regensburg sind vor allem drei große Stadtbücher23 sowie einzelne Libelle zu unterschiedlichen Themenbereichen heranzuziehen24, die mit etwa 3000 Texten sicherlich nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Sie sind zu den gemischten Ratsbüchern, den sogenannten “unentwickelten Formen” des Verwaltungswesens, zu zählen. Die Amtsbücher wurden zwar im [p. 235] Rahmen des “Regensburger Urkundenbuches” berücksichtigt25, ihr spezifischer Charakter, ihre Zielsetzung und inhaltliche Zusammenhänge wurden jedoch durch die streng chronologische Reihung und zeitliche Abgrenzung völlig zerstört, so daß sie für eine diplomatische Fragestellung unbrauchbar geworden sind. Erst in jüngster Zeit wurde mit der Neubearbeitung des “nichturkundlichen” Quellenmaterials begonnen, dessen vielversprechender Beginn26 hoffen läßt, daß in absehbarer Zeit diese Mängel beseitigt sind27.

Im 15. Jahrhundert nehmen neben den Urkundenbeständen auch die Amtsbücher sehr stark zu : waren es im 14. Jahrhundert im wesentlichen nur die drei Stadtbücher, so sind es für das 15. Jahrhundert zumindest zehn, die für die Verfassungsgeschichte und die Entwicklung der Verwaltung von Bedeutung wären. Dazu sind jetzt nicht mehr nur die Bücher des Rates zu zählen28, sondern auch Materialien von “Sub- und Sonderbehörden”, zahlreiche Rechnungsbücher29, Steuerregister30, Neubürgerbücher31 und vieles mehr. Abgesehen von den Neubürgerbüchern und wenigen Materialien, die im Rahmen der drei älteren Stadtbücher in das 15. Jahrhundert hineinreichen, wurden auch diese Bestände bislang in keiner Weise inhaltlich zugänglich gemacht.

Seit die historische Forschung begonnen hat, die mittelalterlichen Städte als Kultur- und Geisteszentren, als hochentwickelte Wirtschaftkörper und damit als wesentlichen Teil der Geschichte, ja “das Mittelglied zwischen der alten und der neuen Zeit” zu betrachten32, widmete man sich nicht nur den städtischen Urkunden und Privilegien, sondern sehr bald auch den Stadtbüchern33. Die von E. Pitz in seinem grundlegenden Werk zum Schrift- und Aktenwesen spätmittelalterlicher Städte kurz dargelegte Geschichte der Stadtbuchforschung [p. 236] zeigt jedoch, daß man in die Vielfalt der spätmittelalterlichen Amtsbücher mit Methoden der Diplomatik kaum tiefer einzudringen vermochte, als in ihnen Quellen freiwilliger bürgerlicher Gerichtsbarkeit als eine spezielle Form privaten Urkundenwesens zu sehen34. Alle Verfahren, an städtische Amtsbücher Untersuchungskriterien aus der Urkundenlehre heranzutragen und sie nach sachlichen Gesichtspunkten zu ordnen35, führen nach Pitz an der historischen Wirklichkeit vorbei. Vielmehr lasse diese gruppenweise Einteilung der Stadtbücher erkennen, “daß die von moderner Trennung der Sachgebiete ausgehende Buchführung … bei der Entwicklung der … sachgemäßen Ordnung” Pate gestanden hat36. Wie wenig schließlich diese Methode dem Wesen der Stadtbücher entsprach, verdeutlicht nicht nur die allgemeine Unverbindlichkeit der entwickelten Systematiken37, sondern auch, daß gemischte Amtsbücher, die noch keine sachliche Gliederung aufwiesen, als “unentwickelte Formen” in der Regel völlig außer Acht gelassen werden mußten38. Damit war ausgeschlossen, anhand solch früher Ausdrucksformen städtischer Verwaltungstätigkeit Kenntnisse über Entwicklung und Entstehung der Systematik des Stadtbuchwesens zu gewinnen, um auf diesem Wege Zugang zu dem gesamten mittelalterlichen Aktenmaterial und somit zu den Eigenarten der Form dieser Aufzeichnungen zu finden.

1.4 Das frühe Aktenwesen

Neue Ansätze in der Betrachtungsweise mittelalterlicher Amtsbücher wurden erstmals in den Arbeiten H.O. Meisners zur neuzeitlichen Aktenkunde39 entwickelt, indem sie nicht als eigenständiger Quellentypus neben Urkunden und Akten, sondern als spezielle Ausprägung derselben verstanden [p. 237] wurden40. Meisner klassifizierte das einzelne Schriftstück anhand seiner stilistischen Form, seiner Genese, sowie der inneren und äußeren Merkmale und zeigte damit die grundsätzliche Methode, wie man sich in der historischen Forschung den Stadtbüchern nähern mußte41. In den Meisner’schen Arbeiten fußend setzte sich E. Pitz schließlich zum Ziel, eine allgemein verbindliche Vorgehensweise zu finden, um “einen größeren Rahmen zu gewinnen, in den das einzelne Schriftstück nach seiner konkreten Definition eingeordnet werden soll”. Nur die “Entwicklung der organischen Einheit eines Aktenbandes und eines aus solchen zusammengesetzten Aktenbestandes” offenbare den dahinter verborgenen Verwaltungsorganismus, dessen Kenntnis notwendige Voraussetzung sei für eine zeitgenössisch angemessene Beurteilung und Bewertung sämtlicher Arten mittelalterlicher Stadtbücher als frühe Form behördlichen Aktengutes42.

Zunächst ist zu fragen, wie sich ein Aktenschriftstück in Funktion und Form definiert. In Abgrenzung zur Urkunde will die Akte nicht einen neuen Rechtszustand, sondern in erster Linie den Vollzug von Amtshandlungen dokumentieren43. Während eine Urkunde eigenständig und unabhängig ihren Zweck erfüllt, liegt der Wert eines Aktes in seiner Beziehung zu anderen Schriftstücken der archivierenden Behörde. Daraus ergibt sich, daß eine am Empfänger orientierte begriffliche Differenzierung zwischen der Funktion einer Urkunde als allgemein öffentliches oder geschlossenes Schriftgut und der einer Akte als Memorienschriftgut44 für die Arbeit mit spätmittelalterlichen Stadtbüchern insofern umgekehrt werden muß, als in diesen die Einzelschriftstücke überwiegend nicht nach ihrem Zweck geordnet wurden, sondern gemäß den verwaltungstechnischen Bedürfnissen der ausstellenden Behörde — zumeist nach sachlichen oder chronologischen Gesichtspunkten — die vor allem ein Wiederfinden der Schriftstücke erleichtern sollten. Da es also vorwiegend darauf ankam, einen Sachverhalt vor der Vergessenheit zu bewahren, müssen sämtliche Stadtbuchaufzeichnungen als Memorialschriftgut verstanden werden. Aus dieser grundsätzlichen Funktion einer Akte heraus erklärt sich nunmehr, daß neben Notizen, Berichten, Rechnungen und ähnlichem, auch Briefe, Urkunden und sogar Privilegien, in Abschrift oder als Original, volltextlich oder auszugsweise Eingang in die Stadtbücher finden [p. 238] können, zumal sie alle an den Vollzug von Amtshandlungen der aufzeichnenden Behörde erinnern45.

Den Begriff Akte definiert E. Pitz zusammenfassend als “dasjenige Schriftgut …, welches ausschließlich oder in erster Linie der Bekundung des Vollzuges von Amtschandlungen für den Gebrauch der handelnden Behörde dient. Dabei ist es gleichgültig, ob die bekundete Handlung Rechtsfolgen im Sinne eines Rechtsgeschäftes erzeugte oder nicht und wer die Niederschrift geschrieben oder (bei Eingängen) ausgestellt hat : Maßgebend ist allein der Aufbewahrungsort”46.

Am Beispiel des Regensburger “Schwarzen Stadtbuchs” sei kurz skizziert, welchen Stellenwert es innerhalb der städtischen Verwaltung einnahm. Dieses Amtsbuch zählt zu den “gemischten Stadtbüchern”. Im “Schwarzen Stadtbuch” sind zwei Teile zu unterscheiden : eine Privilegiensammlung, die im 15. Jahrhundert durch ein umfassendes Privilegienbuch ersetzt wurde, und eine Kopial- und Briefsammlung. In der Privilegiensammlung konnte eine allmählich steigende sachliche Komplexität der Aufzeichnungen beobachtet werden, die zum einen durch Ergänzung und Integration des älteren Kopienbestandes in zeitgenössisch aktuelle Themen, zum anderen durch das Bemühen, Rechtskontinuitäten zu erstellen, entwickelt wurde. Offenbar war es im ausgehenden 14. Jahrhundert nicht mehr hinreichend, die Urkunden nur in der Reihenfolge ihres Eintreffens oder nach ihrem Aussteller zusammenzustellen und zu kopieren, wie man es noch in der ersten Aufzeichnungsphase Mitte des Jahrhunderts tat. Nun erwartete man von einer “Abschriftensammlung” darüber hinaus, daß sie die Entwicklung eines Sachverhaltes dokumentierte, dem Bearbeiter sofort den Stand der Angelegenheit vermittelte und möglichst umfassend die jeweiligen Rechtsgrundlagen an die Hand gab, nicht nur um ein langwieriges Suchen im Urkundenarchiv zu vermeiden, sondern auch um wichtige ältere Dokumente nicht zu vergessen. Somit erfüllten die Privilegienaufzeichnungen in zweierlei Hinsicht die Bedürfnisse der spätmittelalterlichen Kanzlei, einerseits genügte sie den Anforderungen eines Kopiars, das die Originale vor Beschädigung oder Verlust durch ihren häufigen Gebrauch [p. 239] schützen soll47, andererseits dienten sie aber bereits als Aktensammlung der verschiedenen laufenden oder abgeschlossenen Rechtsgeschäfte des Rates und damit auch als Memorial.

Ganz ähnliche Ansprüche stellte man an die “Kopial- und Briefsammlung”. Obgleich auch hier natürlich der vordergründige Zweck der Kopie, eine zusätzliche Sicherheit zu haben, derselbe blieb, gewinnt sie insofern an Gewicht, als ein abgesandter Brief für immer der Kontrolle des Absenders entzogen war, wenn er ihn nicht abschriftlich zurückbehielt. Aber auch einlaufende Briefe waren nicht nur aufgrund ihres verhältnismäßig kleinen Formates, sondern vor allem, weil sie als rechtsunverbindliche Medien, vorwiegend der Übermittlung von Nachrichten dienend, verstanden wurden, deren Aufgabe spätestens mit dem Antwortschreiben erledigt war, ungleich stärker der Gefahr ausgesetzt, verloren zu gehen oder vernichtet zu werden, als sorgfältig in Truhen oder Kästen aufbewahrte Urkunden und Privilegien. Offenbar lag es weniger im Interesse der Verfasser, Brief- und Kopialsammlungen nach sachgemäßen Ordnungen zu erstellen oder die Fülle des Materials mit Hilfe chronologischer Reihen zu überblicken, wie es für die Privilegiensammlung festzustellen war, als vielmehr die wichtigsten Korrespondenzen und Rechtshandlungen des Rates innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ungeachtet ihrer Inhalte oder ihrer Zweckbestimmheit zu kontrollieren. Somit wird verständlich, daß sich unter den kopierten Briefen auch immer wieder Urkunden- und Privilegienabschriften finden, denn auch sie dokumentieren vollzogene Amtshandlungen des Rates, und sei dies lediglich das Bemühen, Rechtszertifikate zu erhalten.

Als dritte Komponente des Stadtbuches, neben Privilegien- und Briefsammlungen, sind vereinzelte oder gebündelte Aufzeichnungen bürgerlichen Privaturkunden festzuhalten, wenngleich sie verwaltungstechnisch offenbar zu den unmittelbaren Geschäftsgängen des Rates gerechnet wurden, da in der Regel keine klare Trennung beider Bereiche erkennbar ist. Private Urkunden fanden zum Zweck des zusätzlichen oder sogar besseren Beweises eines Rechtsgeschehens Eingang in die Aufzeichnungen des Stadtschreibers48.

[p. 240] 1.5 Der Wert der neuen Quellentypen für die Diplomatik

Abschließend seien noch einmal die Methoden der allgemeinen Stadtbuchforschung in Erinnerung gerufen, durch die man mittelalterliche Stadtbücher lange Zeit als tertium genus der Archivalien neben Urkunden und Akten verstand, also als eigene Quellengattung, die unter speziellen Gesichtspunkten zu betrachten sei. Dieser Prämisse folgend wurde zunächst — angelehnt an moderne Verwaltungpraktiken — eine “sachgemäße Ordnung” gesucht, mit der die ungeheure Vielfalt des Materials zu systematisieren war, um dann nach den Methoden der Diplomatik inhaltliche Auswertungen vorzunehmen zu können. Allein am Beispiel des Regensburger “Schwarzen Stadtbuches” ist unschwer nachvollziehbar, wie wenig eine derartige Vorgehensweise den historischen Gegebenheiten angemessen ist, läßt sie doch das Entstehen der Handschriften, ihre zeitgenössischen Strukturen und ihre organische Verbundenheit mit der Kanzlei, die sie hervorbrachte, nahezu völlig außer Acht. Deshalb war es den Historikern bislang nicht gelungen, auch gemischte Bücher adäquat in die Forschung einzubeziehen und in ihnen mehr als nur die “unentwickelte Form” der Stadtbücher zu erkennen. Aus denselben Gründen konnte auch Widemann mit seiner Klassifizierung des “Schwarzen Stadt-buches” letztlich der Handschrift nicht gerecht werden, die deren Entwicklung und Struktur zeigten49. Er orientierte sich bei seiner Beurteilung vor allem an dem Ergebnis eines fast 100-jährigen Entwicklungsprozesses, also der Hand-schrift in der heute vorliegenden Form. Eine unvoreingenommene Analyse der schrittweisen Entwicklung und zeitgenössischen Strukturierung der einzelnen Bestandteile des Stadtbuches ergab dagegen, daß es als frühe Form einer Aktensammlung im Sinne Pitz’ zu klassifizieren ist und damit einen völlig anderen, wenn nicht höheren Quellenwert besitzt, als er ihm von Wideman beigemessen wurde. Als Kopiar wäre das Stadtbuch in erster Linie angelegt worden, um den Rechtsbestand und die Besitztitel der Stadt Regensburg zu sammeln und als Formelsammlung wäre die Handschrift ein lehrhaftes Musterbuch, bei dem man mit fingierten Texten rechnen müßte. Beide Formen könnten jedoch in jedem Fall ausschließlich einzelne, abgeschlossene Rechtsakte bekunden, genau mit diesem Verständnis wurde das “Schwarze Stadtbuch” von Gemeiner und Widemann als Quelle herangezogen. Der Wert einer Akte liegt dagegen vor allem in ihrer Funktion als Bindeglied zwischen den als Endprodukte administrativen Handelns überlieferten Urkunden, welche lediglich einen punktuellen Eindruck vom historischen Geschehen zu vermitteln imstande sind. Darüber hinaus können anhand der Art und Weise, in der die einzelnen Schriftstücke zu einer Akte zusammengestellt [p. 241] wurden, ihre Vielfalt oder Lückenhaftigkeit, Kenntnisse über die Handhabung, Beurteilung und Bewertung des Quellenmaterials aus der Sichtweise ihrer Zeitgenossen gewonnen werden. Und schließlich werden Entwicklungen, Argumentationsweisen und Beweisführungen, die endlich zu einem abschließenden Rechtsgeschäft führten, sowie die Interessenskonflikte und Machtverhältnisse, die dabei möglicherweise einkalkuliert werden mußten, erst aus der internen Organisation der entsprechenden Akten erkennbar.

Betrachtet man beispielsweise das “Schwarze Stadtbuch” im Sinne einer Aktensammlung, ergeben sich völlig neue Aspekte, die bislang in der Forschung zur Geschichte der Stadt Regensburg nicht berücksichtigt werden konnten : die Stellung Regensburgs zu König Wenzel, von dem praktisch kein Privileg Aufnahme ins Stadtbuch fand, die Beziehungen der Stadt zu den einzelnen Teilherzogtümern, was vor allem anhand der Verhandlungsberichte, der Bemühungen um Privilegienbestätigungen, sowie der Auswahl bzw. dem Fehlen bestimmter Texte abzulesen ist und nicht zuletzt die Bedeutung der ausgewählten Urkunden und Briefe in spezifischen Sachzusammenhängen, wie den pfandrechtlichen Erwerbungen Donaustaufs, Stadtamhofs oder der herzoglichen und bischöflichen Zölle und Gerichte, der Anteil der städtischen Kanzlei an den Friedensverhandlungen und -Verträgen mit Kaiser Ludwig IV., das Verhältnis mittelhochdeutscher Übersetzungen zu ihren lateinischsprachigen Vorlagen oder die alltäglichen Geschäftshandlungen des Rates in Suppliken, Aufträgen, Anfragen, Anweisungen oder Konzepten. Damit seien nur die Fragen angeführt, die sich bereits im Rahmen der formalen und inhaltlichen Beschreibung der Handschrift ergaben.

Eine vergleichende Gesamtbewertung der Regensburger Stadtbücher des 14. Jahrhunderts unter dem Gesichtspunkt der Aktenlehre steht noch aus, wird aber, wie anhand des “Schwarzen Stadtbuches” verdeutlicht werden konnte, für alle zukünftigen Arbeiten zu speziellen Fragen der Stadtgeschichte notwendig sein. Grundvoraussetzung dafür wäre die Bereitstellung des Materials in den Quellen angemessenen Editionen, wie sie bereits von P. Rehme gefordert wurden. Abgesehen davon, daß er die Wiedergabe der Eintragungen in zeitlicher Folge als maßgeblich voraussetzt, weil “die Buchungen … doch immer nur eine Art von Urkunden” seien — hier kann ihm nicht zugestimmt werden — verlangt er eine vollständige Veröffentlichung sämtlicher Einträge und Zusätze, den ungekürzten Abdruck der Texte, sowie die Wahrung der Orthographie der Handschrift50. Erst mit einer dem Original möglichst getreuen Darstellung der einzelnen Aufzeichnungen und der Reihenfolge ihrer Eintragungen können die Stadtbücher in angemessener Weise bearbeitet und inhaltlich ausgewertet werden.

[p. 242] Der Quellenwert spätmittelalterlicher Amtsbücher für die Diplomatik ist bislang sicherlich unterschätzt worden, was nicht zuletzt auf deren Geringschätzung und unzulängliche editorische Aufbereitung zurückzuführen ist. Eine Beziehung zwischen den Aufzeichnungen in Amtsbüchern und der urkundlichen Überlieferung konnte bisher nur vermutet werden. Es ist zwar nicht überraschend, daß schon spätmittelalterliche Kanzleien um den Schutz der wertvollen Diplome bemüht waren und diese nur in wichtigen Situationen aus den Truhen der Archive holten, weitgehend unerforscht ist jedoch, wie man sich im politischen Alltag behalf, wann immer das erworbene Recht belegt bzw. bestätigt werden mußte. Durch die quellenkritische Auseinandersetzung mit dem Regensburger “Schwarzen Stadtbuch” können nun erste Beweise für die hervorragende Bedeutung dieser Quellen geboten werden : Nicht die Originalurkunden, sondern deren Kopien in den Amtsbüchern wurden vorgelegt, wenn ihre Vidimierung erwünscht war. So hat der Abt des Schottenklosters St. Jakob in Regensburg im Jahre 1362 das Privilegium de non appellando Kaiser Ludwigs IV.51 wortgetreu nach der Kopie im “Schwarzen Stadtbuch”52 vidimiert, wobei er gewissenhaft sowohl die im Stadtbuch vorangestellte deutschsprachige — und im übrigen inhaltlich nicht ganz zutreffende — Überschrift als auch eine nachgestellte Ablageanweisung übernahm53. Dieses Beispiel ist kein Einzelfall, sondern macht ein durchaus übliches Verfahren transparent. Die Vorlage kopialer Aufzeichnungen läßt sich vor allem dann nachweisen, wenn deutschsprachige Vidimierungen ursprünglich lateinischer Urkunden ausgestellt wurden. Nicht nur daraus ist zu ersehen, welche eminente Bedeutung die im Spätmittelalter neu entwickelten Quellentypen für die diplomatische Forschung besitzen.

2. Strategien und Konzepte zur Problembewältigung

Welche Strategien lassen sich verfolgen, welche Lösungen entwickeln, um den geschilderten Problemen und Anforderungen beizukommen ? Hier gilt es vorrangig zwischen zwei a priori völlig unterschiedlichen Ansprüchen zu unterscheiden : auf der einen Seite beispielsweise der Diplomatiker, der zur Unterstützung seiner Analysen ein hilfswissenschaftliches Expertensystem [p. 243] benötigt (und deshalb aufbaut), auf der anderen etwa der Historiker, der, auf diplomatischen Erkenntnissen aufbauend, thematisch-inhaltliche Analysen und Interpretationen über die Aussagen der Quellen anstrebt und ein möglichst einfaches und effizientes Anwendungssystem braucht, das er wie eine traditionell erstellte Edition benutzt.

2.1 Das Expertensystem

Wenden wir und zuerst dem Bereich der Expertensysteme zu. Wir müssen davon ausgehen, daß nur das Zusammenwirken ganzer Teams von Forschern die anfallende Arbeit bewältigen können wird, und das auch nur, wenn die besten Strategien und die geeignetsten Werkzeuge zum Einsatz kommen. Voraussetzung für diese Form der Zusammenarbeit bietet eine interdisziplinäre Forschung, wo die Diplomatik etwa durch die Dokumentations- und Editionswissenschaft, die Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte oder die Prosopographie ergänzt und erweitert wird.

Als Katalysator dieser Interdisziplinarität bietet sich der Einsatz der sogenannten “neuen Medien” an, also rezenter Informationstechnologie54. Aus informationswissenschaftlicher Sicht werden für systematische diplomatische Erforschungen der oben angesprochenen großen Quellenmengen die unterschiedlichsten Dokumentationsschritte bzw. — objekte benötigt —55 :

[p. 244] digitale Faksimiles, welche die herkömmlichen (analogen) Fotos ablösen,

Basiserschließungen : Katalogisierung, Beschreibung, Datierung und Regestierung,

Tiefenerschließungen : prosopographische und topographische Register sowie verschiedenste Indices über die unterschiedlichsten inneren und äußeren Merkmale der Quellen im Sinne sogenannter “kontrollierter Vokabularien” oder assoziativer Deskriptoren, sowie

die eigentlichen Texte als Transkriptionen/Transliterationen und in gewohnter Form nach der Anwendung von Editionsregeln.

Es liegt auf der Hand, daß große Lösungen, wie wir sie in diesem Zusammenhang brauchen, nur in Teamarbeit bewältigt werden können. Das bedeutet Kooperation unabhängig vom Lagerort der Quellen und vom Arbeitsplatz des Editors bzw. Dokumentars. “Telearbeit” über das Internet bietet die Möglichkeiten, daß Forscher verschiedenster Disziplinen oder Angehörige eines Projektteams von verschiedenen Orten aus auf ein und dieselbe Quelle bzw. deren digitale Repräsentationen zugreifen können. Auf diese Weise können alle möglichen Synergiereffekte genutzt werden, um Ressourcen zu sparen und die Forschung zu beschleunigen. Wie könnte eine idealtypische Form der Zusammenarbeit aussehen ?

Archivare lassen die digitalen Faksimiles anfertigen (Sicherungskopien) und führen, so nicht bereits geschehen, die Basiserschließungen durch, Hilfswissenschafter besorgen die Transkription und die Erschließung der äußeren Merkmale, Historiker erschließen die inneren Merkmale und erstellen die unterschiedlichsten Register, Informationswissenschafter zeichnen für die datentechnische Infrastruktur verantwortlich.

Das soll aber nicht heißen, daß notwendigerweise immer Angehörige diese vier Berufsgruppen benötigt werden ; oft vereinigen einzelne Forscher mehrere der angeführten Kompetenzen in sich. Ein konstituierendes Element eines hilfswissenschaftlichen Expertensystems ist die Repräsentation und Anwendung von Spezialwissen, welches vom Bearbeiter des Quellenmaterials gewonnen wird und dem Benutzer einer nach diesem Konzept realisierten “Edition” zur Verfügung gestellt werden soll56. Dieses Wissen kann in der unterschiedlichsten [p. 245] Form bereit gestellt werden, beispielsweise als Abbildung von Informationsstruktur und -gehalt in einer Faktendatenbasis, als Wissensrepräsentation (Verknüpfung von Begriff und Beleg57) und/oder als Regelwerk. Sämtliche Wissensrepräsentationen des Informationssystems müssen dem Benutzer dieser Editionsform auf Wunsch transparent sein und gegebenenfalls von ihm geändert werden können. Auf diese Weise wird er in die Lage versetzt, einerseits die Arbeitsschritte des Editors zu überprüfen bzw. nachzuvollziehen und andererseits von sich aus diese Prozeduren zu verändern, um etwa zu anderen Ergebnissen zu gelangen.

Das Ziel des Konzepts der integrierten computergestützten Dokumentation und Edition58 ist die Generierung eines Informationssystems, welches seinem Benutzer die Quellen in ihren unterschiedlichen Repräsentationsebenen, alle (automatisierten) Transformationsverfahren von einer Ebene zur nächsten und alle Entscheidungen und Interpretationen des Bearbeiters zur Wertung der Quelle zur Verfügung stellt. Die Verwaltung der unterschiedlichsten Repräsentationsformen der Quelle einerseits und des deklarativen und prozeduralen Wissens des Bearbeiters andererseits soll jene Transparenz gewährleisten, die der Benutzer benötigt, um auf intersubjektive Weise alle Entscheidungen des Bearbeiters rekonstruieren, überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu können. Unterstützt wird dies durch die gemeinsame und gleichzeitige Verwaltung der verschiedenen Repräsentationsebenen der Quelle und alles Wissens über dieselbe ; das gilt nicht nur für den eigentlichen Text, sondern für alle Erschließungen.

Unter Beachtung eines Modells, nach dem sämtliche Informationen mit Berücksichtigung aller Entscheidungen des Editors klassifiziert werden können, ist ein System zu schaffen, das Fakten als unmittelbare Information und Ableitungen als mittelbare Information in unterschiedlichen Datenbasen sowie Interpretationen als paradigmenbasierte Information in einer speziellen Form von Wissensbasen repräsentiert59.

[p. 246]

[p. 247] Die äußeren Merkmale einer Quelle sind in drei Repräsentationsformen festgehalten : im digitalisierten Faksimile, im transkribierten Text und in einer detaillierten Dokumentation der Schrift, der schreibertypischen Buchstaben, des Textzustands, der Beglaubigungsmittel etc. Die inneren Merkmale werden in der prä-edierten Textbasis verwaltet. Die Überlieferung der Quellen wird in einer Faktendatenbank beschrieben, die mit einem Archivrepertorium vergleichbar ist.

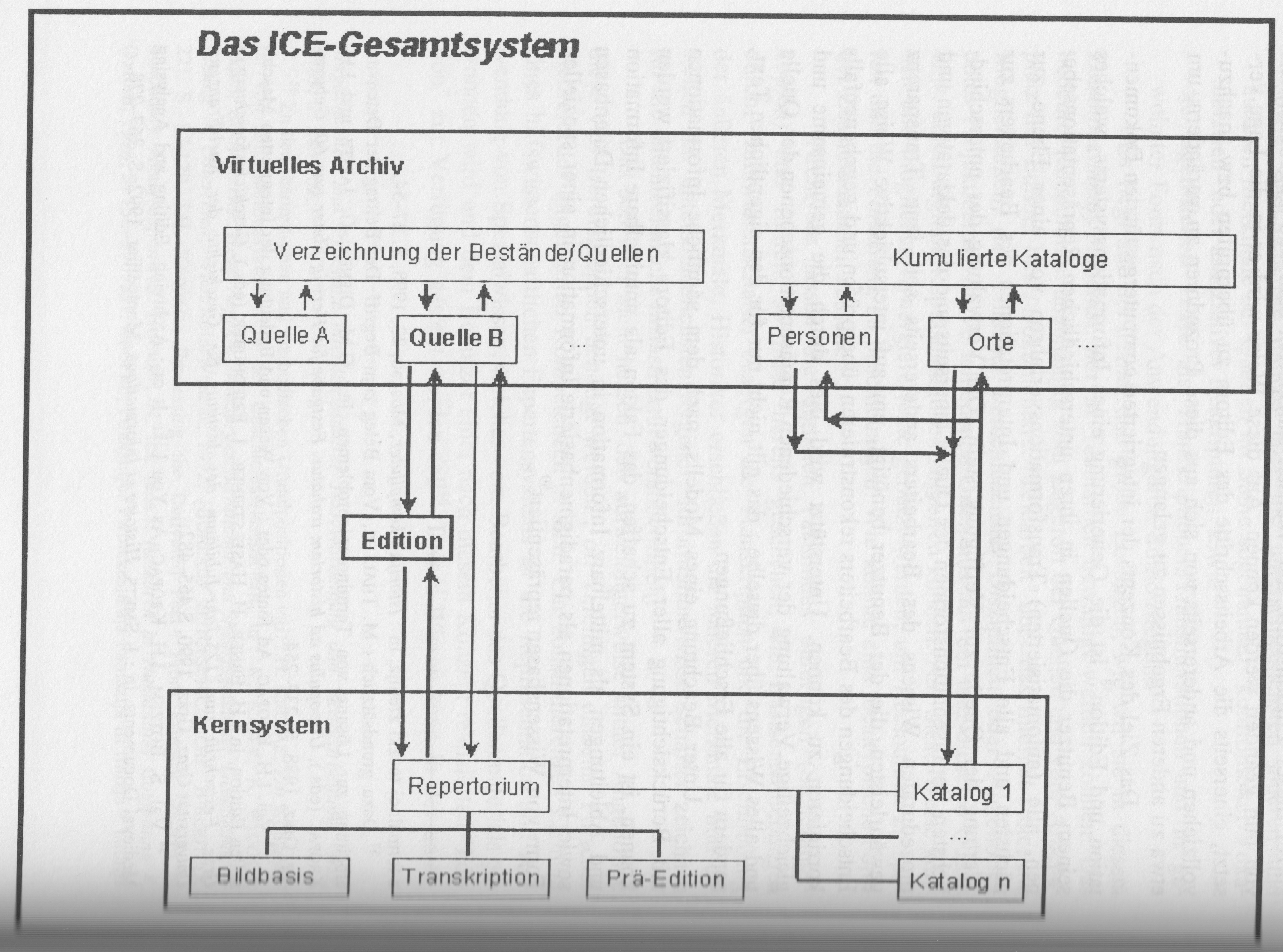

Für jede Quellensammlung, etwa eine Urkundenreihe oder ein städtisches Amtsbuch, soll eine “Bilderbasis”, eine “Rohtext-Basis”, eine “Präedierte Textbasis” und ein “Repertorium” errichtet und über letzteres logisch miteinander verbunden werden. Eine darüber liegende Verknüpfung der unterschiedlichen Repertorien untereinander bewirkt in der Folge ein Netzwerk von Informationen aus miteinander in Beziehung stehenden Quellen, ohne die Bestände, aus denen diese Quellen ursprünglich stammen, zerstören zu müssen. Kataloge von Deskriptoren und Registern erschließen und ergänzen diese Basismodule. Die Gesamtheit aller Quellenrepräsentationen und die Kumulierung aller verfügbarer Kataloge ergeben ein virtuelles Archiv zum Betrachtungsgegenstand, in unserem Falle zur Geschichte der Regensburger Bürgerschaft im Spätmittelalter (s. Abb. 1).

Dieses Konzept strebt nicht das monolithische Nebeneinander von wie auch immer verspeicherten Bildern und fertig edierten Texten an, sondern ein integriertes Informationssystem, in dem Bilder und Texte logisch verknüpft und dynamisch verwaltet werden und die Abbildung sämtlicher Bearbeitungs- und Realisierungsstufen den Weg vom digitalisierten Bild zum prä-edierten Text dokumentiert, ohne daß dabei die originalen Bilder oder einzelne Textstufen verloren gehen.

2.2 Das Anwendungssystem

Wo bleibt der potentielle Benutzer ? Bevor komplexe digitale Dokumentation- und Editionsysteme für potentielle Anwender freigegeben werden können, gilt es, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden : Welches sind die konkreten Angebote an potentielle Benutzergruppen ? Welche Benutzergruppen sollen erreicht werden ? Welche Charakteristika und Bedürfnisse weisen diese Gruppen auf ? Wie müssen die im Kernsystem enthaltenen Informationen organisiert werden, um im Internet oder auf CDROMs den Bedürfnissen sowohl der Produzenten als auch der unterschiedlichen Benutzergruppen gerecht zu werden ? Wie ist der Zugriff auf das Kernsystem zu gewährleisten ? Wie sollen die Daten vom Kernsystem in ein Anwendersystem migriert werden ?

Die Beantwortung aller Fragen und deren Begründung würde den Rahmen dieses Beitrags bei weitem sprengen. Dennoch soll kurz auf die jene [p. 248] drei wichtigsten Gruppen eingegangen werden, die sich nach längeren Benutzeranalysen herauskristallisiert haben :

Der “Casual User”, also jener Benutzer, der Informationstechnologie als simples Werkzeug betrachtet und digitale Editionen in gleicher Weise zu benutzen gedenkt, wie er es von gedruckten gewohnt ist, benötigt ein einfaches System, welches er ohne Spezialwissen anwenden kann. Für diese Gruppe bietet sich ein mehr oder weniger statisches System im World-Wide Web (WWW) an, welches entweder via Internet konsumiert werden kann oder, sollte man über keinen oder nur einen langsamen Internet-Anschluß verfügen, einfach von einer CDROM geladen wird.

Der “Advanced User” gibt sich mit den vorgegeben Suchmöglichkeiten des Web-Systems nicht zufrieden, sondern möchte Zugriff auf sämtliche potentiellen Möglichkeiten eines Expertensystems, ohne sich aber mit der zugrundeliegenden Software näher auseinanderzusetzen. Für ihn soll in nächster Zukunft eine Schnittstelle programmiert werden, die es erlaubt, über das Internet unmittelbar auf das Informationssystem zuzugreifen, was aber die Lektüre der Dokumentation des Expertensystems voraussetzt.

Der “Expert User” benötigt dergleichen nicht, er will gleich den “Produzenten” — also den Bearbeitern der Dokumentation bzw. Edition — vollen Zugriff auf deren System haben. Voraussetzung dafür sind fortgeschrittene Fähigkeiten im Umgang mit der Basissoftware, ausführliche Rezeption der Projektdokumentation und die Freude an der Lösung formaler Probleme.

Dies bedeutet, daß in jedem Fall aus dem Expertensystem ein Anwendersystem entwickelt werden muß, einfach genug, um für alle benutzbar zu sein und ausführlich genug, um möglichst viele inhaltliche Anforderungen der Benutzer abzudecken. Daß es dabei günstig sein wird, sich an gewohnte Formen der Edition zu halten, liegt auf der Hand. Im folgenden soll gezeigt werden, auf welche Weise die genannten Konzepte umgesetzt wurden und wie das Problem des Dualismus zwischen Experten- und Anwendersystem gelöst wurde.

3. Die “Fontes Civitatis Ratisponensis” — ein Lösungsweg ?

Seit 1990 laufen am Grazer Forschungsinstitut für Historische Grundwissenschaften Projekte60, die sich zur Aufgabe setzten, bewährte Editionstechniken [p. 249] mit rezenten Informationstechnologien und den damit in Zusammenhang stehenden wissenschaftstheoretischen Ansätzen zu kombinieren. Das bedeutet vor allem interdisziplinäre Arbeit sowie Transparenz des Forschungsprozesses durch eine regelbasierte Teilautomatisierung editorischer Tätigkeit und durch Einbindung und Verwaltung von Spezialwissen des Bearbeiters. Als Ziel des Projekts gilt die Realisierung des Prototyps eines integrierten Informationssystems, welches einerseits zur Archivierung historischer Originalquellen und deren inhaltlicher Erschließung dient, andererseits aber auch umfangreiche Hilfsmittel zur Analyse bereitstellt61.

Die Name Fontes Civitatis Ratisponensis (FCR)62 bezeichnet einerseits ein Editionsunternehmen, das sich zur Aufgabe gestellt hat, die mittelalterlichen urkundlichen Quellen der Reichsstadt Regensburg zu edieren, andererseits ein Konzept der synergetischen Zusammenarbeit zwischen Archivaren, Historikern, Hilfs- und Informationswissenschaftern zur Dokumentation und Erschließung unseres schriftlichen Kulturerbes. Dabei werden Einzelcomputer und vernetzte Systeme als Trägermedien der Dokumentation und Edition genutzt. Die aus einem hilfswissenschaftlichen Expertensystem abgeleiteten und für das World-Wide Web aufbereiteten Editionen, Publikationen und Hilfsmittel sind mit dem Ziel produziert worden, eine möglichst große Zahl von Interessenten zu erreichen. Neben den Online-Angeboten werden auch CDROMS hergestellt, um die Performance der WWW-Versionen auch auf Stand-Alone-Computern zur Verfügung zu stellen.

[p. 250] Das theoretisch bereits skizzierte Kernsystem der FCR basiert auf einem speziell für die historischen Wissenschaften entwickelten Programmpaket. Diese unter dem Namen “kleio” bekannte Software63 ermöglicht sowohl die Verwaltung des mittlerweile bereits ziemlich komplexen Informationssystems als auch sämtliche notwendigen Analyseprozesse sowie die Migration der Inhalte in (statische) Web-Systeme. Bis auf die eigentliche Digitalisierung werden damit alle Schritte des iterativen Editions- und Dokumentationsprozesses unterstützt.

[p. 251] Um die Einsatzmöglichkeiten der FCR für diplomatische Forschungen verständlich zu machen und die Wechselwirkungen zwischen hilfswissenschaftlicher Forschung und computergestützten Dokumentation aufzuzeigen, sollen im folgenden die einzelnen Stufen des Dokumentationsprozesses beschrieben werden, um schließlich in gebotener Kürze das Anwendungssystem vorzustellen.

3.1 Von der Quelle zum digitalisierten Bild

Der erste Arbeitsschritt beim Aufbau einer Integrierten Computergestützten Edition ist das unmittelbare Digitalisieren der Manuskripte, wodurch ein Gutteil ihrer äußeren Merkmale abgebildet werden kann. Diese Möglichkeiten ergeben sich aus neueren Entwicklungen auf dem Gebiet der Bildverarbeitung64. Moderne Scannertechnologien gewährleisten dabei ausreichend hohe Auflösungen und Grafikbibliotheken erlauben eine zufriedenstellende Bearbeitung der Bilder. Das Ergebnis dieser Digitalisierung ist die Quelle in Form einer Rastergrafik. Aus technischen und pekuniären Erwägungen wurden in den ersten Projektphasen für die Digitalisierung der Manuskripten nicht die Originale herangezogen, sondern deren Mikroverfilmung, was sich letztendlich als Sackgasse erwies65. Mittlerweile werden die Quellen sofort digital photographiert, was zu einem erheblichen Anstieg der Qualität führte. Dadurch erspart das digitalisierte Bild als optimiertes Faksimile in den meisten Fällen den Rückgriff auf das Original und kann in gleicher Weise als digitale Sicherungskopie und Archivmedium dienen.

Erst die Vergrößerung eines Bildes zeigt, ob eine ausreichende Qualität erreicht werden konnte, denn erst hier treten beispielsweise die oft haarfeinen Auf- und Abschwünge der einzelnen Buchstaben hervor. Darüber hinaus lassen sich die für Schreiberbestimmungen unerläßlichen Untersuchungen der verschiedenen Federführungen und -belastungen, also die Kinetik einer Handschrift, erst in erheblicher Vergrößerung erkennen, sodaß die Qualität und Schärfe des Bildes ausschließlich “unter der Lupe” beurteilt [p. 252] werden kann. Erschwert wird die Aufbereitung der Bilder vor allem durch quellenimmanente Aspekte : Erhaltungszustand, Beschreibstoff, Tintenfarbe und -qualität und nicht zuletzt das Alter der Manuskripte sind völlig unterschiedlich. Gerade in diesen Zusammenhang gehört auch ein nicht unterschätzbarer Vorteil der digitalen Bildverarbeitung, der in der Verbesserung schlechter oder kaum noch lesbarer, sowie verderbter Textstellen liegt. Solche quellenbedingten Qualitätsschwächen können sehr leicht durch interaktive Manipulation von Farbkurven und die Verwendung unterschiedlicher Filter soweit verbessert werden, daß ein Lesen wieder möglich wird. Zu diesem Zweck kann die jeweilige Textstelle selektiert und optimiert werden. Das bekannteste Beispiel für solche verderbten Stellen sind Wasserflecken über dem Text. Für eine erhöhte Lesbarkeit können vom Benutzer das Systems später weitere Optionen der Bildverarbeitung eingesetzt werden.

Es sei auch betont, daß der Sinn und Zweck einer Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften weit über den einer simplen Faksimilierung hinausgeht66. Folgende Punkte sollen kurz die Einbindung und Verwendung der auf beschriebene Weise entstandenen Bilddatenbank innerhalb dieses Verfahrens aufzählen :

Die digitalisierten Bildquellen können aufgrund ihrer Indizierung von allen Datenbasen bzw. allen Repräsentationsebenen einer Quelle aufgefunden werden (Immediate Image Retrieval). Durch Grafikprogramme wird eine spätere Nachbearbeitung ermöglicht : es können nachträglich Teile von Schriftzügen bis hin zu einem einzigen Punkt manipuliert werden, um eine “persönliche” Verbesserung zu erzielen. Diese Verfahren sind nur bei digitaler Verspeicherung der Bilder möglich.

Paläographische Phänomene können aufgrund der Bindung zwischen Teilen der Grafik (z.B. Buchstaben) und Teilen des Textes verglichen und analysiert werden (z.B. paläographische Studien). Weiter ist es möglich die Quellen auf verschiedenen Ausgabegeräten, wie zum Beispiel Fotodrucker oder Diabelichter, wieder auszugegeben und sie damit in den Archiven als Faksimile jederzeit bereitzustellen.

Mit der Einbeziehung der Quelle als digitalisiertes Faksimile werden dem Benutzer ohne Archivbesuch nahezu alle äußeren Merkmale der originalen Manuskripte an die Hand gegeben, sodaß sämtliche Entscheidungen und [p. 253] Interpretationen des Bearbeiters bzw. Erstellers eines Textes jederzeit am Bild nachvollzogen und überprüft werden können.

3.2 Dokumentation der äußeren Merkmale einer Quelle

Die Dokumentation der äußeren Merkmale einer Quelle gelten für die Implementation eines Informationssystems nach dem Konzept der “Integrierten Computergestützten Edition” aufgrund des besonderen Forschungsinteresses im Bereich der Diplomatik und der historischen Hilfswissenschaften als eine der wesentlichen Voraussetzungen. Über die bildliche Repräsentation eines Manuskripts hinaus müssen dessen äußere Merkmale auch in der sogenannten Rohtextdatenbasis detailliert beschrieben werden. Dazu ist es zuforders notwendig, alle jene Merkmale, die für Analysen der unterschiedlichsten Disziplinen relevant sein könnten67, im Text entsprechend abzubilden. Eine möglichst originalgetreue Übertragung der Schrift, die eine datenbankorientierte Bearbeitung von Textattributen wie Sonderzeichen, Diakritika und Kürzungen ermöglicht, ist dabei nur ein Aspekt dieser Forderung. Es lassen sich zwar über das Medium Bildschirm nicht alle äußeren Merkmale einer Quelle abbilden z.B. muß die Art des Papiers oder Pergaments nach wie vor am Original geprüft werden, die Erstellung eines paläographischen Befundes und die Beschreibung sämtlicher mit der schriftlichen Fixierung eines Textes verbundenen Merkmale ist jedoch weitgehend möglich und soll im folgenden kurz beschrieben werden.

Bei der Erstellung eines paläographischen Befundes sind zunächst mindestens zwei Phänomene einer Individualschrift zu unterscheiden, die sich als die spezifische, kontextabhängige Verwendung von bestimmten Buchstabenformen und Zeichen sowie die Verwendung einer oder mehrerer Schriftarten klassifizieren lassen68. Mit der originalgetreuen Transkription des Textes einer Quelle wird zunächst versucht, sowohl möglichst alle kontextabhängigen Buchstabenformen, die weit über die 26 Buchstaben des modernen lateinischen Alphabets hinaus gehen, darzustellen, als auch die mittelalterlichen Satz- und Pausenzeichen zu übernehmen69. Bei der Transkription der [p. 254] Quelle werden im wesentlichen kontextabhänginge Buchstabenformen übertragen, nicht jedoch die verwendete Schriftart selbst. Besondere Probleme bei der Transkription ergeben sich dann, wenn bei der Übertragung des Originalbuchstabens keine eindeutige Entscheidung mehr getroffen werden kann. An dieser Stelle ist der Editor in ganz anderer Weise gefordert, als bei der Erstellung “klassischer” Editionen, da seine Entscheidungen — wie gefordert — intersubjektiv überprüfbar sein sollen. Das heißt, er muß sich bei jeder Entscheidung selbst bewußt machen, aufgrund welches gedanklichen Prozesses sie getroffen wurde und versuchen, diesen Entscheidungsprozessen ein Regelsystem zu unterlegen. Als “klassisches” Beispiel hierfür dient die Entscheidung, ob ein Buchstabe groß oder klein geschrieben wurde, was vor allem dann schwierig wird, wenn zwischen der Form des Großbuchstabens und seinem klein geschriebenen Pendants kein wesentlicher Unterschied besteht. Bei der Transkription der zahllosen Formen von Akzentuierungen eröffnen sich ganz ähnliche Probleme, denn nicht alle Formen sind wirklich 1:1 übertragbar. In allen diesen Fällen müssen Klassifikationsmodelle gefunden und dokumentiert werden, um einerseits die Entscheidung des Editors zu erleichtern, andererseits die dann getroffene Entscheidung nachvollziehbar zu machen.

Schwieriger ist die Transkription der Akzentuierung. Als einzig probate Vorgehensweise hat sich die Klassifizierung der Akzente nach bestimmten, vorgegebenen Mustern erwiesen ; zwar gehen dadurch feinere Nuancen bei der Transkription verloren, — die jedoch durch die zusätzliche Bereitstellung des Faksimiles der Quelle jederzeit untersuchbar bleiben ; es aber wird zumindest eine eingeschränkte datenbankorientierte Auswertung solcher Akzentzeichen gewährleistet. Bei der Klassifizierung der Akzente ist zunächst zu unterschieden, ob sie über oder unter einem Buchstaben stehen. Weiters kann man zumeist eindeutig differenzieren, ob ein Akzent in Schreibrichtung angebracht wurde oder nicht. Zuletzt lassen sich fast alle Akzentzeichen lassen auf vier Grundformen reduzieren : Punkte, Striche, Dächer und Wellen. Bei den wenigen Zeichen, die nicht eindeutig in dieses Schema passen, wird jene Grundform gewählt, die dem Original am nächsten kommt70.

Zusammenfassend läßt sich für die Erstellung des Rohtextes festhalten, daß hier alle jene Buchstabenformen übertragen werden, deren Gestaltung [p. 255] unmittelbar vom Kontext abhängt bzw. deren besondere Ausprägung unabhängig von der verwendeten Schriftart variiert. Dazu gehören vor allem die Akzentzeichen, die diakritischen Zeichen, die Sonderformen eines Buchstabens (z.B. das lange s) sowie die Satz- und Pausenzeichen.

Die Beschreibung der Schrift umfaßt vor allem jene Buchstaben, welche geeignet erscheinen, die Charakteristika einer Individualschrift nach einem festgelegten Beschreibungsschlüssel festzuhalten. Die gesonderte Erfassung von auffälligen Groß- bzw. Kleinbuchstaben, Ligaturen und Kürzungsverfahren soll eine halbautomatische Typisierung der Schreiberhände ermöglichen und damit das Auffinden und den Vergleich von Handschriften unterstützen.

Zunächst wird mit einer einfachen Kategorisierung ermöglicht, den vorher bezeichneten Buchstaben einem bestimmten Schrifttyp zuzuordnen. Im Spätmittelalter ist dies in der Regel nur bei Großbuchstaben eindeutig möglich und relevant. In einem zweiten Verfahren wird der Buchstabe genauer beschrieben, wobei vor allem die besondere Art und Weise seiner Ausprägung im Vordergrund stehen soll. Zumeist bietet sich ein ganz bestimmter Buchstabenkanon als charakterisierendes Moment einer Handschrift an. Einige dieser ausgewählten Buchstaben variieren — abgesehen von kleineren Abweichungen — in festgelegten Formen, andere Buchstaben, finden ihre individuelle Ausprägung durch die Gestaltung der Schlingen, die entweder als tatsächlich runde Schlingen, als Segel oder Bögen geschrieben sind. Nicht zuletzt ist gerade bei einer noch immer mittelalterlichen Handschrift die eventuell erkennbare Neigung der Buchstaben relevant, denn in der Regel stehen sie noch senkrecht auf der Zeile71. Abschließend muß es bei der Beschreibung eines Buchstabens noch möglich sein, Verzierungen festzuhalten. Dieser Zierat kommt meist nur bei Großbuchstaben vor und läßt sich auf eine überschau-bare Zahl von Formen reduzieren : Strich, Häkchen, Punkt sowie Doppelschaft und diagonale Schaftverbindung.

Insgesamt lassen sich auf diese Weise die charakteristischen Buchstabenformen einer Individualschrift weitgehend beschreiben, sodaß zumindest eine Vorauswahl bei Schreibervergleichen möglich wird. Bezieht man in den Fragenkomplex über die Schriftart und ihre charakteristische Ausprägung weitere äußere Merkmale, wie Randziehung, Randabstand, Zeilenziehung und Zeilenabstand — allesamt Merkmale, die in von den eigentlichen Daten getrennten Objekten dynamisch verwaltet werden und mit der Rohtextbasis verbunden sind — ein, aber auch die Textsorte und Sprache, in der ein Text abgefaßt ist, so lassen sich nach den bisherigen Erfahrungen bereits einige Individualschriften eindeutig bestimmen. Allein auf diese Weise erscheint es [p. 256] uns möglich, die große Zahl unbekannter Schreiberpersönlichkeiten in einer spätmittelalterlichen städtischen Kanzlei, die in einer noch größeren Menge von Manuskripten verborgen ist, zu differenzieren und damit den Weg für kanzleigeschichtliche Studien vorzubereiten.

3.3 Erstellen automatischer Konvertierungsregeln für mehrsprachige Texte

Jeder Editor steht irgendwann vor dem Problem, die mittelalterliche Orthographie zumindest so weit ausgleichen zu müssen, daß die Lesbarkeit der Texte verbessert wird und man leichter damit umgehen kann. Wie weit dabei die originale Schreibung den neuhochdeutschen Konventionen angenähert werden sollte, ist nach wie vor ein Diskussionsthema innerhalb der historischen Diplomatik. Aber eben diese und ähnliche Debatten können den nach unserem Verfahren agierenden Bearbeiter unberührt lassen, da er bei der Wahl der Konvention für den Ausgleich von Schreibvarianten niemals eine endgültige und unwiderrufliche Entscheidung treffen muß, denn der paläographische Befund bleibt nach der Erstellung des Editionstextes immer erhalten.

Wie bei der Transkription des Manuskriptes müssen auch für die Überführung des Rohtextes in die prä-edierte Textfassung Regeln gefunden werden, die dieses komplizierte Verfahren offen darlegen und für jeden Benutzer des Systems nachvollziehbar machen. Dieses Ziel enthält implizit die Forderung, daß ein auf diese Weise entwickeltes Regelwerk fehlerfrei und konsequent arbeitet sowie gleichzeitig die Möglichkeit bietet, es gegebenenfalls zu korrigieren oder den Bedürfnissen anderer Disziplinen anzupassen ; diesen Ansprüchen wird man vor allem dann gerecht werden können, wenn solche Regeln quasi als “Programm” im Sinne eines prozeduralen Wissens zur Anwendung kommen.

Bei der Erarbeitung automatischer Konvertierungsregeln für die Rohtextfassung einer Quelle sind zwei Aufgabenbereiche zu unterscheiden : die “Säuberung” der Rohtexte von der paläographischen Kodierung und der Ausgleich von orthographischen Varianten. Zunächst sollte der Rohtext von allen, für eine historisch-inhaltliche Auswertung der Quelle überflüssigen Sonderzeichen befreit werden. Dazu zählen in erster Linie diejenigen Akzentuierungen, die keine lautbildende Funktion besitzen, die Kennzeichnung der eindeutig auflösbaren Kürzungen und die Satz- und Pausenzeichen. Dagegen sollen die meisten Diakritika, die sehr wohl die Lautung eines Buchstabens bestimmen, als Charakteristika der frühneuhochdeutschen Sprache erhalten bleiben. Der Ausgleich von orthographischen Varianten in einem spätmittelalterlichen Text ist wesentlich komplizierter und bedarf sowohl einer sehr guten Kenntnis der Texte und ihrer Inhalte als auch der frühneuhochdeutschen/mittellateinischen Sprache bzw. ihrer Verwendung durch die Schreiber. [p. 257] Hierbei stößt man sehr schnell auf ein — gemessen an heutigen Gewohnheiten — zentrales Problem der spätmittelalterlichen Orthographie : die angebliche Vertauschung von u und v, die eigentlich insofern keine ist, als der Schreiber des Mittelalters einfach zwei Formen des u kannte, das runde und das spitze, und diese Formen nach durchaus noch erkennbaren Regeln verwendete. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Gebrauch der Buchstaben i und j bzw. y72.

Durch die Anwendung halbautomatischer Verfahren wird die Erstellung von komplexen Regelwerken als deklarative Wissensrepräsentation ermöglicht und das System damit sowohl überprüfbar als auch für die unterschiedlichen Ziele anderer Disziplinen offen gehalten. Am Beispiel des Ausgleichs der u/v-Vertauschung soll gezeigt werden, wie solche Stringkonvertierungen entwickelt und aufgebaut wurden. Vorab war natürlich zu klären, wann die Schreiber ein u und wann ein v geschrieben haben. Sehr schnell ließen sich sowohl für frühneuhochdeutsche als auch für lateinische Texte folgende grundsätzliche Konvertierungsregeln aufstellen : v statt u vor einem Vokal am Wortanfang ; v statt u bei Einschluß zwischen Vokale ; u statt v vor bestimmten Konsonanten. Diese Regeln finden sowohl für die “Reinform” der beiden hier relevanten Buchstaben als auch für deren sämtliche akzentuierten Varianten Anwendung, sodaß auch die bei der Erstellung der Konvertierungsroutinen berücksichtigt werden mußten.

Abgesehen von den aufgezählten einfachen Umsetzungen des einen in den anderen Buchstaben finden sich noch weitere regelmäßige aber komplexere Verwendungen für u statt v oder umgekehrt. Diese konnten nicht durch mehr oder weniger theoretische Überlegungen gefunden, sondern mußten einzeln anhand der Texte ermittelt werden. Ein großes Problem war in [p. 258] diesem Zusammenhang die gleichzeitige Anwendung der Konvertierungsroutinen für deutsch- und lateinischsprachige Texte, da sich die Regeln für die eine Textgruppe zwar als richtig erweisen konnten, für die andere jedoch negative Auswirkungen hatten. Es galt also die Konvertierungsroutinen so zu formulieren, daß sie für beide Sprachen fehlerfrei und gleichzeitig so ökonomisch wie möglich arbeiten konnten.

Aus dem nahezu unlesbaren Rohtext wird in der beschriebenen Weise halbautomatisch eine “saubere” Textfassung erstellt. Lediglich die editionsgemäße Groß- und Kleinschreibung sowie die neuzeitliche Interpunktion müssen derzeit noch vom Bearbeiter eingefügt werden. Somit entsteht ein für inhaltliche Analysen aufbereiteter, lesbarer Text der Handschrift.

3.4 Dokumentation der inneren Merkmale einer Quelle

Die inneren Merkmale der Urkunden und deren Erschließung werden vorerst in zwei unterschiedlichen Modulen des Systems dokumentiert. Erst in weiteren Arbeitsgängen können zusätzliche “Kataloge” den einzelnen Datenbasen hinzugefügt werden (siehe Abb. 1). Der eigentliche Editionstext — wir sprechen hier von der prä-edierten Textstufe, da an diesem Punkt des Editionsprozesses die verschiedenen Überlieferungsstufen noch nicht eingearbeitet sind — wird auf dem oben geschilderten, halbautomatischen Wege erstellt und in einer sogenannten “präedierten Textbasis” abgelegt. Durch die Verwendung expliziter Etiketten kann der Text in die einzelnen Formularteile segmentiert werden, ohne daß weitere Eingriffe in die Daten notwendig werden ; die Soft-ware erlaubt es, durch die entsprechende Steuerung sowohl die einzelnen Formularteile als auch den gesamten Text für die jeweiligen Analysen anzusprechen. Auf dieser Ebene findet auch die Urkundensprache Eingang in das System : Über Klassifikationsobjekte wird festgehalten, ob es sich um eine lateinische oder deutsche Urkunde handelt und ob es sich um die originalsprachliche Überlieferung oder eine etwaige Übersetzung handelt.

Die Erschießung von Personen und Orten wird über das sogenannte “Repertorium” durchgeführt, das auch alle weiteren in Editionen üblichen Bestandteile wie etwa Ausstellungsdatum, Ausstellungsort oder Kopfregest enthält. Jede im Text vorkommende Personen- oder Ortsnennung wird nach definierten formalen Vorschriften in die Datenbasis aufgenommen73. Aus [p. 259] dieser Primärdatenbasis müssen für die Generierung des prosopographischen oder topographischen Katalogs, die als Vorstufe zu den eigentlichen Personenund Ortsregisters anzusehen sind, erst Individuen bzw. heutige Orte identifiziert werden. Dies geschieht ebenfalls auf halbautomatischem Weg. Die Vorgangsweise und der Einsatz von „kleio“ für Record-Linkage-Prozeduren sind bereits in zahlreichen Publikationen beschrieben worden, wobei sich diese Ausführungen allerdings meist auf serielle Quellen (z.B. Listen, Kataster) der Neuzeit konzentrieren, deren Personennennungen oft unter Verwendung einer eindeutigen Identifikation automatisch zu Individuen zusammengefaßt werden können74. Für mittelalterliches Material gestaltet sich der Schritt vom Beleg zum identifizierten Begriff etwas schwieriger, denn es gibt hier kaum eindeutige Identifizierungsmöglichkeiten, durch welche das Programm automatisch arbeiten könnte. Zwar können viele vorbereitende Schritte mit kleio durchgeführt, das Zuweisen von Personennennungen zu bestimmten Individuen oder das Auflösen von Orten kann aber nur unter Abwägung aller vorhandenen Informationen nach festgelegten Hypothesen anhand eines Regelwerkes durchgeführt werden. Diese Zuweisung erfolgt durch dynamische Verbindungen zwischen den Nennungen der Repertorien und jenen Sekundärdatenbasen, welche die Beschreibungen der identifizierten Personen bzw. der aufgelösten Orte enthalten. Sollte sich der Wissensstand um einzelne Personen oder Orte ändern, so können diese Verbindungen auf einfache Weise verändert werden, ohne auf die eigentlichen Daten zugreifen zu müssen.

Die Dynamik dieser Verbindungen zwischen Primär- und Sekundärdatenbasen manifestiert sich auch in der Möglichkeit, sie zu gewichten, was bedeutet, daß die Zuweisungen in unterschiedlichen Graden ihrer Wahrscheinlichkeiten erfolgen können. Dies bietet einen erheblichen Vorteil bei Sachverhalten, die keine endgültige Entscheidung zulassen ; beispielsweise ist es damit möglich, einer singulären Ortsnennung mehrere potentiellen Ortsauflösungen zuzuordnen, wobei jede dieser Verbindungen eine dem oben genannten Regelwerk der Auflösung entsprechende Wahrscheinlichkeit aufweist. Für das daraus entstehenden Register bedeutet dies, daß alle möglichen Ortsauflösungen unter Angabe der Wahrscheinlichkeit ihrer Signifikanz geboten werden.

[p. 260] Auch wichtige Eckdaten wie Schreiberzuordnung, Rekonstituierung von Textfamilien oder Dokumentation des Aufzeichnungsdatums kopialer Überlieferungen können durch die Verwendung potentiell unscharfer Zuordnungen realisiert werden, wenngleich sie derzeit noch nicht implementiert sind. Daß der Benutzer jederzeit die Entscheidung der Bearbeiter nachvollziehen kann, ohne ihm eine nicht erreichbare Entscheidungssicherheit vorzugaukeln, trägt zur Transparenz derartiger digitaler Dokumentationen wesentlich bei.

Die Bestimmung der Textsorten und die Überlieferungsform der Dokumente werden über Klassifikationsobjekte dokumentiert, welche auch eventuelle statistische Analysen vorbereiten helfen. Auch sie sind dynamisch im oben erwähnten Sinne und haben den Vorteil, in beliebiger Zahl einsetzbar zu sein. Beispielsweise könnte — ohne daß hier eine Vollständigkeit geboten werden soll — das folgende Schema einer Klassifikation diplomatisch relevanten zu Quellentypen in der spätmittelalterlichen Stadt zugrunde gelegt werden :

Papsturkunden

Kaiser/Königsurkunden

Privaturkunden

Urkunden geistlicher Institutionen

Urkunden geistlicher Personen

Dynastenurkunden

Urkunden sonstiger adeliger Personen

Urkunden der Stadt (des Bürgermeisters, des Rats etc.)

Urkunden städtischer Ämter und Institutionen

Urkunden bürgerlicher (nicht städtischer) Institutionen (z.B. Stiftungen)

Bürgerurkunden

Urkunden nichtbürgerlicher Personen (z.B. Gegenurkunden zu Pachtbriefen)

Briefe

Protokolle

Berichte

Listen

Notizen

Damit wird es möglich, unterschiedlichste Analysen unter Einbeziehung oder Ausschluß der angeführten Quellentypen durchzuführen. Selbstverständlich lassen sich analoge Klassifikationen für beliebige Inhaltserschließungen über Deskriptoren (z.B. Kauf, Verkauf, Pacht, Pfand etc.) verwirklichen, um einen Überblick über die großen Quellenmengen zu erhalten.

[p. 261] 3.5 Anwendungssysteme : Design und Datenmigration

Um die Bedürfnisse der größten potentiellen Benutzergruppe zu befriedigen und die elektronische Publikation der Edition effizient zu gestalten, fiel die Entscheidung, ein Anwendersystem auf der Basis des World-Wide-Web aufzubauen ; damit wurde es möglich, parallel für die Publikation via Internet und auf CDROMs zu entwickeln. Zwischen diesen beiden Medien gibt es nur geringe Unterschiede, was die Realisierung der Suchprozesse betrifft. Während das Internet u.E. das Distributionsmedium der Zukunft zu sein scheint, für das es zu entwickeln gilt, können mit CDROMs auf diese Weise nahezu alle Vorteile der Internet-Versionen lokal konsumiert werden.

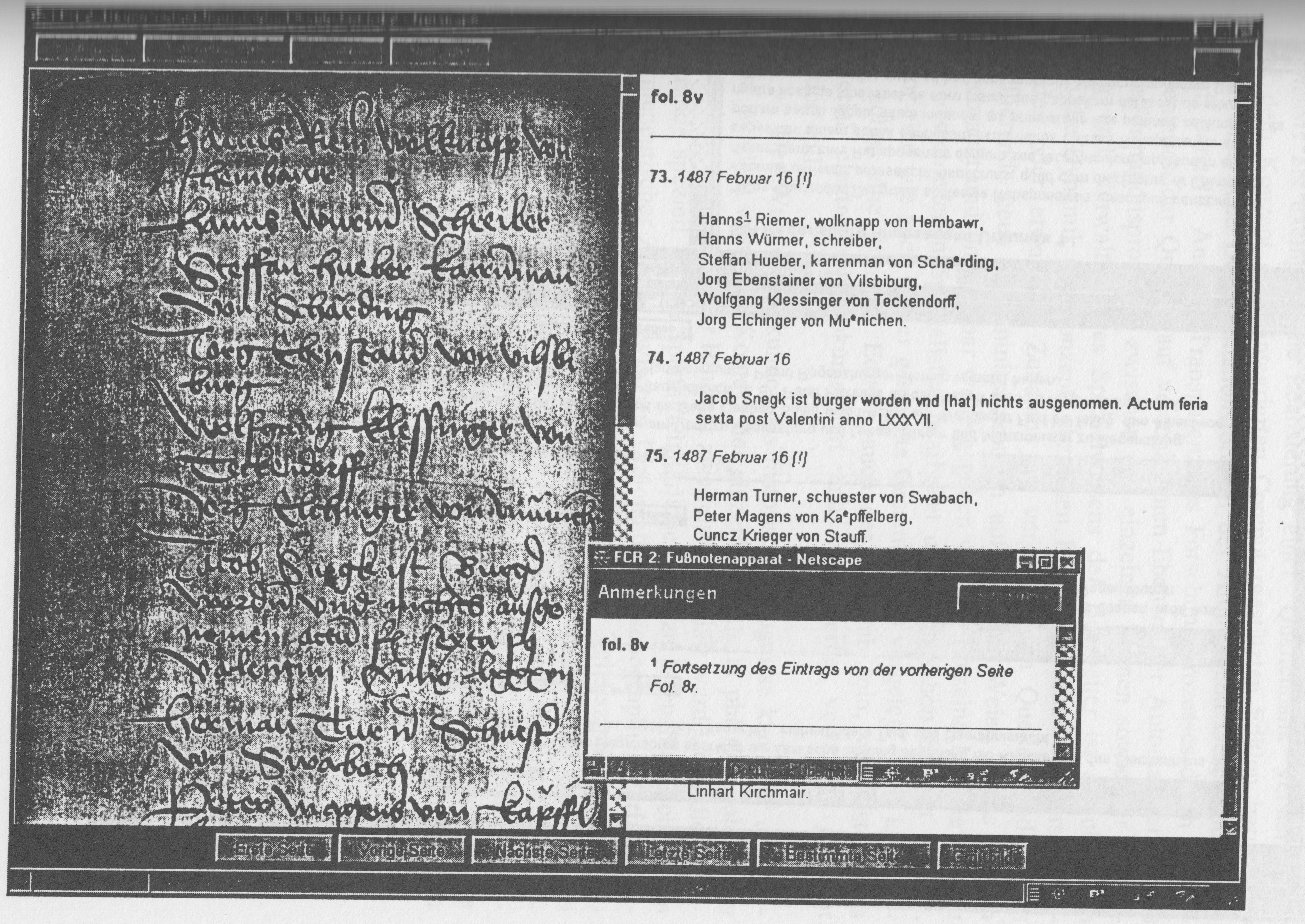

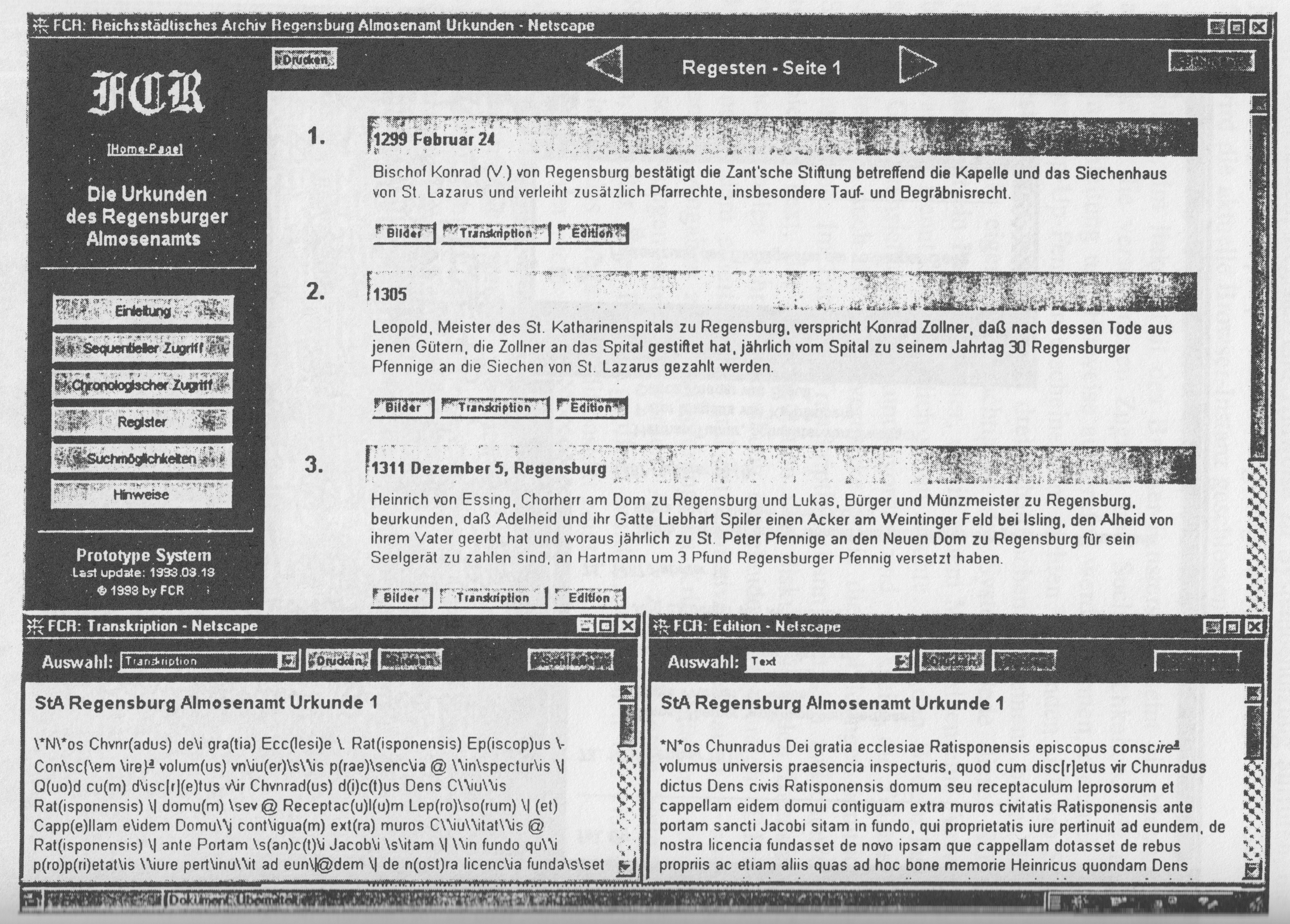

Am Beginn des Systemdesigns für die Faksimileeditionen stand die Erarbeitung einer Benutzerschnittstelle, die für die Gesamtstruktur des Systems bestimmend ist und sich an traditionellen Formen von Dokumentationen wie Urkundenbüchern oder Regestenwerken orientiert. Für Codices und kleinere gebundene Einheiten findet die Seitenmetapher (s. Abb. 2) im Sinne eines seitenorientierten Zugriffs Verwendung, für Urkundensammlungen wird die Regestenmetapher (s. Abb. 3), also der stück-orientierte Zugriff, eingesetzt. Im Falle der Amtsbücher, die überwiegend urkundliche Quellen enthalten, sind beide Arten dieses grundsätzlichen Aufbaus kombinierbar.

Für alle Web-basierten Editionen gilt das gleiche Prinzip. Aus einem Browser-Fenster75 wird eine weitere Instanz aufgerufen, die den auf dem Bildschirm verfügbaren Platz optimal ausnützt. Alle notwendigen Operationen können aus dem System selbst erfolgen. Dieses “Basisfenster” ist in einzelne “Unterfenster” — die sogenannten Frames — geteilt, wodurch alle notwendigen Instrumente zur Navigation im Basisfenster als auch zum Aufruf weiterer Fenster — der sogenannten Pop-Ups — dem Benutzer jederzeit zur Verfügung stehen. Alle systeminternen Funktionen wurden mit den Programmiersprachen Java bzw. Javascript realisiert.

Bei den der Seitenmetapher folgenden Editionen wird in der linken Hälfte des Bildschirms das Faksimile der jeweiligen Seite der Originalquelle angezeigt, in der rechten Hälfte der Editionstext, aus dem Anmerkungs- und Sachapparate per Mausklick angefordert werden können und dann unmittelbar in einem Pop-Up-Fenster erscheinen (s. Abb. 2). In einer Navigationsleiste am unteren Bildschirmende finden sich Schaltflächen, mit deren Hilfe man durch [p. 262] die Edition “blättern” oder ein vergrößertes Faksimile anfordern kann. Mit den Schaltflächen in der Menüleiste über Faksimile und Text lassen sich Einleitung, Suchmasken, Register und Hinweise zu Systembenutzung aufrufen, die jeweils in eigenen Pop-Up-Fenstern angezeigt werden. Mit der Exit-Schaltfläche wird die aktuelle Browser-Instanz geschlossen.

Etwas anders präsentieren sich jene Editionen, die der Regestenmetapher folgen. Im linken Teil des Browser-Fensters erscheint ein Menüfeld, aus welchem die verschiedenen Zugriffe und Suchmöglichkeiten, wie auch wiederum Einleitung und Hinweise aufgerufen werden können, die auch hier in eigenen Pop-Up-Fenstern erscheinen. Im rechten Teil finden sich pro Seite 10 Regesten, unter denen jeweils drei Schaltflächen erscheinen ; hinter ihnen verbirgt sich die eigentliche Mächtigkeit des Systems. Jede dieser Schaltflächen aktiviert ein Pop-Up-Fenster, das in einem Menübalken eine Auswahl bietet, was der Benutzer tat-sächlich sehen möchte. Unter den Bildern lassen sich die Gesamtansichten der Urkundenvorder- und –rückseite, die Teilansicht des Textes wie auch der Dorsalvermerke sowie die Abbildungen sämtlicher Siegel auswählen. Im Fenster “Transkription” kann man sich zwischen dem transkribierten Text, der Dokumentation von diskriminierenden Buchstaben oder einer verbalen Schriftbeschreibung entscheiden. Im Bereich “Edition” können neben dem edierten Text und den Dorsalvermerken auch — soweit vorhanden — Angaben zur Überlieferung, zu Kritik des Stückes oder die Siegelbeschreibungen selektiert werden. Abb. 3 zeigt die erste Seite der Regesten, aus der zwei Fenster geöffnet wurden, von denen das erste den transkribierten, das zweite den Editionstext zeigt.

Es ist hier nicht der Platz, um sämtliche Anwendungsmöglichkeiten dieser Web-basierten Systeme vorzustellen. Grundsätzlich könnten alle Anwendungen realisiert werden, die auch mit dem Kernsystem erzielbar sind, was aber nicht sehr effizient wäre. Es sei nochmals darauf hingewiesen, wie diese Anwendersysteme entstehen : Nach der Entwicklung der Benutzerschnittstelle und aller ihrer Funktionen werden alle notwendigen Daten vollautomatisch, also gleichsam “auf Knopfdruck”, aus dem Kernsystem in das Anwendersystem migriert, wobei sich ev. Nachbearbeitungen in engen Grenzen halten.

[p. 263]

[p. 265] 4. Schlußbemerkung

Dieser Überblick sollte aufzeigen, wie sich die Fontes Civitatis Ratisponensis als exemplarische Realisierung einer “Quellenbank” verstehen, die auf dem Konzept einer Integrierten Computergestützten Edition beruht und somit eine neue Dokumentationsform in der Archiv- und Geschichtswissenschaft darstellt. Aus der Transparenz des Forschungsprozesses durch die Repräsentation der Quellen auf verschiedenen Ebenen, der Automatisierung des Transformationsprozesses zwischen den einzelnen Ebenen sowie der Einbindung und Verwaltung des Spezialwissens der Bearbeiter ist schlußendlich auch die Dynamik des Konzepts abzulesen. Ein Fortschreiten des Forschungsstandes oder etwa eine Zunahme an vergleichbaren Quellen und daraus resultierende neue Erkenntnisse können auf einfache Weise in das System eingebracht und unmittelbar weitergegeben werden. Einzelne Module können von verschiedenen Spezialisten bearbeitet und auch schon benutzt werden, bevor eine wie auch immer gestaltete Gesamtedition vorgelegt wird. Letztendlich sollte eine kritische Edition auch der Maßstab sein, wie historisches Material elektronisch dokumentiert und via Internet verfügbar gemacht werden soll.

Der Wert der Urkunden als historische Zeugnisse kann nur dann erkannt werden, wenn der Kontext der einzelnen Texte in phänomenologischer als auch in texthistorischer Hinsicht zweifelsfrei geklärt wurde. Um diese Hintergründe speziell für die spätmittelalterliche Stadt zu beleuchten, scheint ein “hermeneutischer Zirkel” zwischen Diplomatik, Prosopographie, Verfassungsund Verwaltungsgeschichte und manch anderen Teildisziplinen der Geschichtsforschung unabdingbar. Die Dokumentation historischer Quellen und historischer Phänomene muß dabei das Fundament bilden, auf welches (interdisziplinäre) diplomatische Forschungen aufbauen und auf das sie immer zurückgreifen können. Angesichts aller geschilderten Probleme scheinen uns diese neuen Ansätze als Voraussetzung einer städtischen Diplomatik im Spätmittelalter.